Robert Maillart (1872 – 1940) Projekte

Robert Maillart war einer der herausragenden Konstrukteure seiner Zeit. Sein wegweisendes Werk umfasst neben einer Vielzahl an Brücken auch viele innovative Hochbauten. Alle Projekte wurden in (Stahl-)Beton ausgeführt. Maillarts Ideal der leichten und schlanken Tragstruktur, die den Materialverbrauch auf ein Minimum reduzierte, stand im starken Kontrast zu den damals verbreiteten Vorstellungen von Massivität. Dieser kreative Konflikt wird in vielen seiner Arbeiten sichtbar.

Die folgende Projektliste enthält sowohl Projekte, bei denen Maillart den Entwurf, die Ausführungsplanung und die Leitung der Ausführung übernahm, wie auch Projekte wo er nur den Entwurf beisteuerte und die Ausführung jemanden Drittes oblag. Mit der Liste wurde versucht, eine Vielzahl von Maillarts Arbeiten aufzuzeigen, doch kann sie natürlich nicht den Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Die Liste enthält insgesamt 84 Einträge.

| Baujahr | Bezeichnung | Ort | Weitere Informationen |

|---|---|---|---|

| 1896 | Brücke über den Fluss Veyron | Pampigny, Kanton Waadt, Schweiz | |

| 1897-1899 | Stauffacherbrücke | Zürich, Kanton Zürich, Schweiz | Überquerung des Sihl. |

| 1901 | Überquerung der Hadlaubstrasse | Zürich, Kanton Zürich, Schweiz | |

| 1901 | Innbrücke (auch: Brücke über den Inn) | Zuoz, Kanton Graubünden, Schweiz | |

| 1902 | 2 Gasbehälterbassins von je 10'000 m³ Inhalt | St. Gallen, Kanton St. Gallen, Schweiz | |

| 1903 | Brücke über die Steinach (bzw. den Steinachbach) | St. Gallen, Kanton St. Gallen, Schweiz | |

| 1903/ 1904 | Brücke über die Thur | Billwil/ Oberbüren, Kanton St. Gallen, Schweiz | |

| 1904 | Wettbewerbsentwurf zur Utobrücke. | Zürich, Kanton Zürich, Schweiz | Keine Umsetzung des Maillartschen Entwurfs. |

| 1904-1905 | Tavanasabrücke (Auch: Rheinbrücke, Brücke über den Rhein.) | Tavanasa (Gemeinde Breil/ Brigels), Kanton Graubünden, Schweiz | Die Brücke ist heute zerstört. |

| 1905 | Tuchfabrik | Wädenswil, Kanton Zürich, Schweiz | |

| 1906 | Mostereigebäude: Fundament, Decken und Pfeiler | Wädenswil, Kanton Zürich, Schweiz | |

| 1907 | Mostereigebäude: Fundament, Decken und Pfeiler | Aach/ Romanshorn, Kanton Thurgau, Schweiz | |

| 1908 | Musikpavillon Bürklianlagen | Zürich, Kanton Zürich, Schweiz | |

| 1909 | Brücke über die Thur | Wattwil, Kanton St. Gallen, Schweiz | |

| 1909 | Geschäftshausneubau | St. Gallen, Kanton St. Gallen, Schweiz | |

| 1910 | Kabelbrücke [BILLINGTON 1985, S. 149] oder/ und Unterwasserkanal [MARTI 1996, S. 76] | Wyhlen (Gemeinde Grenzach-Wyhlen), Baden-Württemberg, Deutschland | |

| 1910 | Lagerhaus Giesshübel für die Mangili Lagerhausgesellschaft AG | Zürich, Kanton Zürich, Schweiz | Gebäude, wo erstmals Maillarts Pilzdeckenkonstruktion zum Einsatz kommt. |

| 1911 | Brücke über den Rhein | Laufenburg, Kanton Aargau, Schweiz | |

| 1911/ 1912 | Brücke über die Aare | Aarburg, Kanton Aargau, Schweiz | |

| 1912 | Wehrbrücke über den Rhein beim Kraftwerk Augst-Wyhlen | Augst-Wyhlen Augst, Kanton Basel-Landschaft, Schweiz/ Wyhlen (Gemeinde Grenzach-Wyhlen), Baden-Württemberg, Deutschland | |

| 1912 | Brücke über den Rhein | Rheinfelden, Kanton, Aargau, Schweiz | |

| 1912 | Filtergebäude (auch: Filteranlage im Riet;) | Rorschach, Kanton St. Gallen, Schweiz | Mit Pilzdecken. |

| 1912 | Eidgenössisches Getreidelager Altdorf | Altdorf, Kanton Uri, Schweiz | |

| 1912 | Kühl- und Lagerhaus der AG Gerhard & Hey | St. Petersburg, Russland | Mit Pilzdecken. |

| 1913 | Brücke über die Muota | Ibach (Gemeinde Schwyz), Kanton Schwyz, Schweiz | |

| 1913-1914 | Lagerhaus der Prowodnik AG | Riga, Lettland (damals: Russisches Reich) | Franko-russischer Gummiwaren-Hersteller. |

| 1914-1916 | Fabrikanlage für die Russ. Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft. | Charkow (russ.; urkain.: Charkiw), Oblast Charkiw, Ukraine (damals: Russisches Reich) | Fabrik-, Lager- und Bürobauten. |

| 1917 | Bauarbeiten an einem Stahlwerk | Kamenskaja/ Kamensk-Schachtinski, Oblast Rostow, Russland | Keine Fertigstellung aufgrund der Russischen Revolution. |

| 1920 | Brücke über die Arve | Marignier, Region Rhône-Alpes, Frankreich | |

| 1920 | Spinnerei | Badalona, Provinz Barcelona, Spanien | |

| 1920 | Webereisaal der Mata y Pons | Sallent de Gállego, Provinz Huesca, Spanien | |

| 1920 | Schraubenmagazin der Fábrica Benet | Barcelona, Provinz Barcelona, Spanien | Mit Sheddach-Konstruktion. |

| 1922-1924 | Stollenauskleidung | Wägital, Kanton Schwyz, Schweiz | Bauart Maillart. |

| 1922-1924 | Wasserschloss | Wägital, Kanton Schwyz, Schweiz | |

| 1922-1924 | Brücken über Seeuferstrassen | Wägital, Kanton Schwyz, Schweiz | |

| 1922-1924 | Aquädukt über den Trebsenbach | Wägital, Kanton Schwyz, Schweiz | |

| 1923 | Brücke über den Flienglibach | Wägital, Kanton Schwyz, Schweiz | Brücke später ersetzt. |

| 1923-1924 | Chiasso, Kanton Tessin, Schweiz | Lagerhaus. | |

| 1924 | Brücke über den Ziggenbach | Wägital, Kanton Schwyz, Schweiz | |

| 1924 | Brücke über den Schrähbach | Wägital, Kanton Schwyz, Schweiz | |

| 1924 | Brücke über den Eau-Noire | Le Châtelard (Gemeinde Finhaut), Kanton Wallis, Schweiz | |

| 1925-1926 | Brücke über den Val Tschielbach (Auch: Valtschielbrücke.) | Donat (früher: Donath), Kanton Graubünden, Schweiz | Verbindet die Orte Donat und Casti. |

| 1925-1926 | Ausstellungsgebäude | Genf, Kanton Genf, Schweiz | |

| 1927-1928 | Silos | Kairo, Ägypten | |

| 1927-1928 | Kranbahnen | Kairo, Ägypten | |

| 1928-1930 | Lorrainebrücke (Auch: Brücke über die Aare.) | Bern (Stadtteil Lorraine), Kanton Bern, Schweiz | Nur Entwurf von Maillart. |

| 1929-1930 | Salginatobelbrücke (auch: Brücke über das Salginatobel) | Schiers, Kanton Graubünden, Schweiz | |

| 1929-1931 | Turnhalle (im) Sihlhölzli | Zürich, Kanton Zürich, Schweiz | Arch.: Stadtbaumeister Hermann Herter. |

| 1929-1931 | Musikpavillon Sihlhölzli | Zürich, Kanton Zürich, Schweiz | Arch.: Stadtbaumeister Hermann Herter. Ing.: Robert Maillart und F.M. Osswald. |

| 1930 | Erweiterung des Lagerhauses Giesshübel | Zürich, Kanton Zürich, Schweiz | Mangili Lagerhausgesellschaft AG. |

| 1930 | Landquartbrücke (Auch: Eisenbahnbrücke bei Klosters über den Landquart, Maillart-Brücke.) | Klosters (Gemeinde Klosters-Serneus), Kanton Graubünden, Schweiz | Brücke später ersetzt. |

| 1930 | Schule und Museum für Gestaltung (Arch.: Karl Egender (1897-1969). Maillart als projektierender Ingenieur oder als beratender Spezialist für Betonarbeiten) | Zürich, Kanton Zürich, Schweiz | Arch.: Karl Egender (1897-1969). Maillart als projektierender Ingenieur oder als beratender Spezialist für Betonarbeiten. |

| 1930 | Sihlpost | Arch.: Gebrüder Brähm. Maillart als projektierender Ingenieur. Pilzkopfdecken. | Arch.: Gebrüder Brähm. Maillart als projektierender Ingenieur. Pilzkopfdecken. |

| 1930-1931 | Spitalbrücke über die Engstlige | Adelboden, Kanton Bern, Schweiz | |

| 1931 | Ladholzbrücke über die Engstlige | Frutigen, Kanton Bern, Schweiz | |

| 1931 | Brücke über die Hombach | Schangnau, Kanton Bern, Schweiz | |

| 1931 | Brücke über den Luterstaldenbach | Schangnau, Kanton Bern, Schweiz | |

| 1932 | Brücke über den Triftwasserbach | Nessental, Kanton Bern, Schweiz | |

| 1932 | Rossgrabenbrücke (auch: Brücke über den Rossgraben) | Schwarzenburg/ Wahlern, Kanton Bern, Schweiz | |

| 1932 | Traubachbrücke | Habkern, Kanton Bern, Schweiz | |

| 1932 | Bohlbachbrücke | Habkern, Kanton Bern, Schweiz | |

| 1932 | Immeuble Claré | Genf, Kanton Genf, Schweiz | Arch.: Le Corbusier (Charles-Édouard Jeanneret-Gris, 1887-1965). Ing.: R. Maillart: Dimensionierung der Fundamentplatte. |

| 1932 | Schraubenfabrik der Von Roll AG | Gerlafingen, Kanton Solothurn, Schweiz | Arch.: Hans Kruck. Maillart als projektierender Ingenieur. Pilzkopfdecken. |

| 1933 | Thurbrücke | Felsegg/ Henau (Gemeinde Uzwil), Kanton St. Gallen, Schweiz | |

| 1933 | Schwandbachbrücke | Schwarzenburg/ Wahlern, Kanton Bern, Schweiz | |

| 1933 | Quai du Perdonnet am Genfersee | Vevey, Kanton Waadt, Schweiz | Quai = befestigte Uferanlagen. Wiederaufbau des abgerutschten Quais. |

| 1933-1934 | Aarebrücke | Innertkirchen, Kanton Bern, Schweiz | |

| 1934 | Amtshaus V | Zürich, Kanton Zürich, Schweiz | |

| 1934 | Tössbrücke | Winterthur, Kanton Zürich, Schweiz | |

| 1935 | Liesbergbrücke (Auch: Brücke über den Birs.) | Liesberg, Kanton Basel-Landschaft, Schweiz | |

| 1935 | Eisenbahnbrücke | Huttwil, Kanton Bern, Schweiz | |

| 1935 | Aquädukt über die Kander | Wimmis, Kanton Bern, Schweiz | |

| 1936 | Brücke über den Twannbach | Twann, Kanton Bern, Schweiz | |

| 1936 | Brücke über die Arve | Vessy/ Veyrier, Kanton Genf, Schweiz | |

| 1936/ 1937-1939 | Kongresshaus (Großküche) Zürich | Zürich, Kanton Zürich, Schweiz | Arch.: Max Ernst Häfeli (od. Haefeli; 1901-1976), Werner Max Moser (1896-1970), Rudolf Steiger. Maillart als projektierender Ingenieur oder als beratender Spezialist für Betonarbeiten. |

| 1936-1937 | Quai Turrentini an der Rhône | Genf, Kanton Genf, Schweiz | Quai = befestigte Uferanlagen. |

| 1937 | Brücke über die Lütschine | Gündlischwand, Kanton Bern, Schweiz | |

| 1938 | Überquerung der Weissensteinstrasse (?) | Bern, Kanton Bern, Schweiz | |

| 1938 | Schwimmhalle mit Luftschutzraum | Zürich, Kanton Zürich, Schweiz | |

| 1938 | Brücke über das Gadmerwasser | Innertkirchen/ Wiler, Kanton Bern, Schweiz | |

| 1938-1939 | Pavillon der Zementindustrie (Auch: Zementhalle der Landesausstellung 1939.) | Zürich, Kanton Zürich, Schweiz | |

| 1940 | Brücke über die Simme | Laubegg bei Gartstatt (Gemeinde Boltigen), Kanton Bern, Schweiz | |

| 1940 | Eisenbahnbrücke | Altendorf, Kanton Schwyz, Schweiz | |

| 1940 | Eisenbahnbrücke | Lachen, Kanton Schwyz, Schweiz |

[BILLINGTON 1985, S. 149f; MARTI 1996, S. 39, 47ff, 76]

| Baujahr | Bezeichnung | Ort | Weitere Informationen |

|---|---|---|---|

| 1869-1883 | Brooklyn Bridge | New York City, New York, USA | Ing.: John (Johann) August Roebling (1806-1869). |

| 1884 | Garabit-Viadukt (Frz.: Viaduc de Garabit.) | (unweit von) Anglards-de-Saint-Flour (zwischen Saint Flour und Loubaresse), Region Auvergne, Frankreich | Ing.: Maurice Koechlin (1856-1946). |

| 1890 | Forth Bridge über den Firth of Forth | Queensferry, Schottland, UK | Ing.: Sir John Fowler (1817-1898). |

| 1894 | Forth Bridge über den Firth of Forth | Queensferry, Schottland, UK | Ing.: Sir John Fowler (1817-1898). |

| 1922-1930 | Plougastel-Brücke (Auch: Albert-Louppe-Brücke oder Pont Albert Louppe.) | Plougastel-Daoulas, Region Bretagne, Frankreich | Ing.: Eugène Freyssinet (1879-1962). |

| 1927-1931 | George Washington Bridge (Dt.: George-Washington-Brücke) | New York City, New York, USA | Ing.: Othmar Hermann Ammann (1879-1865). |

| 1933-1936 | Bay Bridge (Auch: San Francisco-Oakland Bay Bridge (West).) | San Fransisco, Kalifornien, USA | Ing.: Charles H. Purcell (1883-1951). |

| (1932)-1937 | Golden Gate Bridge (Dt.: Goldenes-Tor-Brücke.) | San Fransisco, Kalifornien, USA | Ing.: Joseph B. Strauss (1870-1938), beratender Ing.: Othmar Hermann Ammann (1879-1865)) |

| 1947-1949 | Brücken über die Marne mit Spannbeton | Marne (Fluss), Frankreich | Ing.: Eugène Freyssinet (1879-1962). |

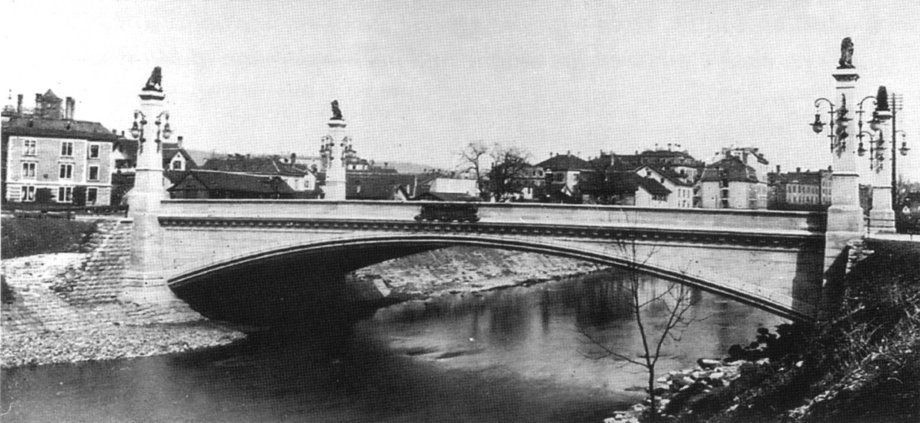

Die Stauffacherbrücke über den Fluss Sihl ist Robert Maillarts zweiter Entwurf, der realisiert wurde (Abb. 3.04). Die Brücke wurde als Dreigelenkbogen aus bewehrtem Beton mit einer Stützweite von 39,6 m projektiert. Auf das endgültige Erscheinungsbild hatte Maillart allerdings keinen Einfluss. Der Stadtarchitekt Gustav Gull ließ die Stauffacherbrücke in Hinsicht auf die alte Natursteintradition komplett mit Mauerwerk verkleiden, wodurch das Tragwerk völlig verfälscht dargestellt wurde und die neuen Möglichkeiten des Eisenbetons unsichtbar blieben.

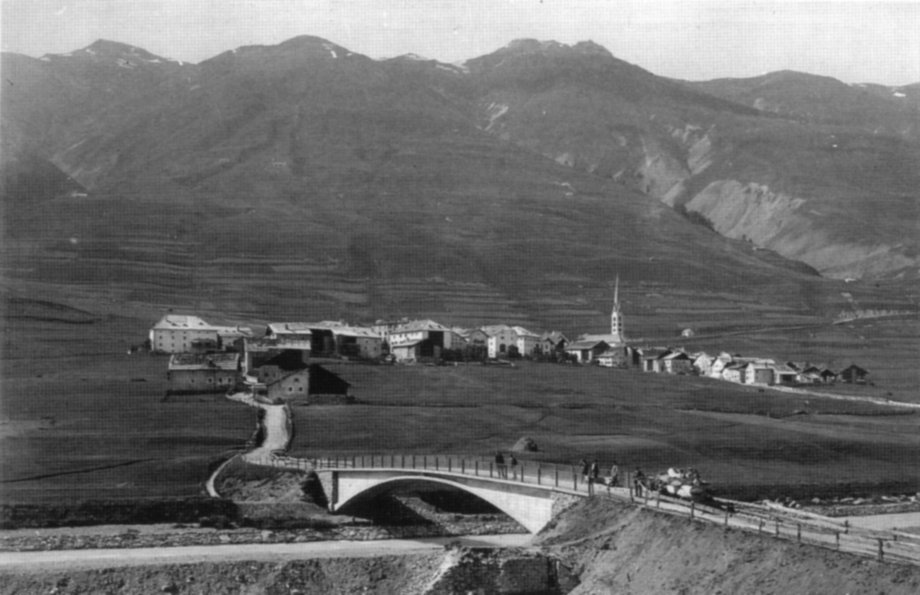

Bereits bei seiner dritten Brücke, der Innbrücke bei Zuoz im Kanton Graubünden (auch Brücke über den Inn genannt), gelang es Maillart wesentliche Möglichkeiten des Eisenbetons zu erkennen und umzusetzen (Abb. 3.05). Die technische Innovation des Hohlkastens war eine grundlegende Voraussetzung für seine nachfolgenden Bauten. Der Hohlkasten besteht aus der Bogen- bzw. Gewölbeplatte, den Seitenwänden und der Fahrbahn und ist dafür konzipiert die Lasten als Einheit in die Widerlager zu tragen. Die Betonwände enden abrupt bei den hervorstehenden Natursteinmauern. Die im Widerlagerbereich unnötig hohen und geschlossenen Seitenwände stehen zu dem eigentlichen Lastabtrag im Widerspruch. Nach Fertigstellung der Brücke wurden im September 1903 in diesem Bereich Risse festgestellt. Diese veranlassten Maillart eine Lösung für das Problem zu finden. Das Resultat seiner Überlegungen fand sich schon bei einer seiner nächsten Arbeiten, der Rheinbrücke bei Tavanasa.

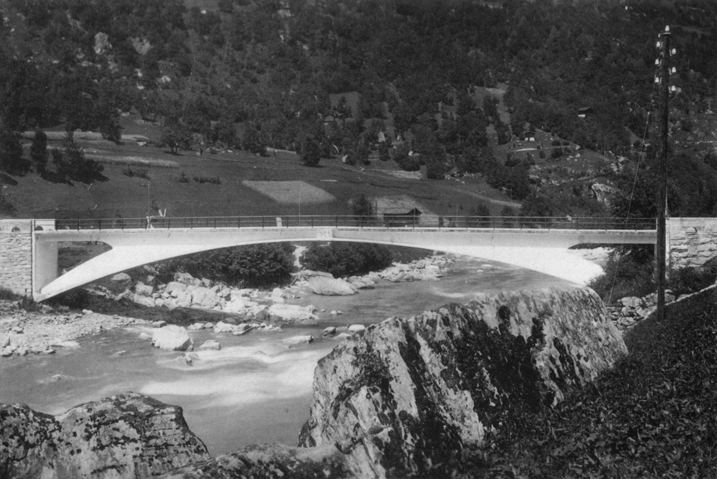

Durch die von Maillart an der Innbrücke bei Zuoz begutachteten Risse, die zwar ungefährlich aber optisch unschön waren, erkannte er die Notwendigkeit einer neuen Form. Bei einem Wettbewerb für die Rheinbrücke bei Tavanasa im folgenden Jahr setzte er sie um. Er löste das Rissproblem, indem er die hohen Wände bei den Widerlagern entfernte und so eine neue, dreigelenkige Form schuf (Abb. 3.06). Durch das Entfernen der problematischen Wandbereiche, die ohnehin statisch überflüssig waren, löste Maillart auf elegante und einfache Weise das vorhandene Problem. Die Brücke verjüngt sich bei den Auflagern und auch im Bogenscheitel. Die kräftige Ausbildung in den Bogenvierteln betont die Tragstruktur deutlich und hinterlässt somit im Vergleich zu ihren Vorgängern einen ungleich dynamischeren Eindruck. Für die radikal neue Gestalt schlug Maillart in der damaligen Zeit viel Unverständnis auch von Seiten der Schweizer Baubehörden entgegen. Da die Tavanasabrücke 1927 von einer Lawine zerstört wurde, existieren lediglich Fotografien von ihr.

Mit über 90 m Spannweite ist die Salginatobelbrücke Maillarts am weitesten gespannte Brücke (Abb. 3.07). Er verzichtete hier auch zum ersten Mal auf die begrenzenden Natursteinwiderlager und verwendete einzig Stahlbeton zur Herstellung. Die Brücke über das Salginatobel steht im direkten Zusammenhang mit der Zerstörung der Tavanasabrücke im Jahre 1927. Erstmals seit 25 Jahren entwarf Maillart wieder einen Dreigelenkbogen mit einem Hohlkastenprofil. Der weiße Beton steht im lebhaften Kontrast zur Landschaft. Ausschlaggebend für die Realisierung waren aber hauptsächlich die geringen Herstellungskosten, da in der abseits gelegenen Region die ökonomischen Aspekte von Belang und ästhetische Vorbehalte nebensächlich waren.

Das Lehrgerüst wurde von Richard Coray (1869-1946), einem bekannten Schweizer Gerüst- und Seilbahnbauer, ausgeführt. Dessen von den beiden Talflanken auskragende Konsolen wurden mit einem Sprengwerk von 30 m Spannweite miteinander verbunden. Da das Gerüst lediglich das Gewicht der relativ dünnen Gewölbeplatte tragen musste, konnte es sehr leicht gehalten werden. Die Brücke über das Salginatobel (Tobel = ein schmales und tief eingeschnittenes Tal) war zu ihrer Entstehung wohl eine der zukunftsweisensten Bogenbrücken überhaupt.

Die Schwandbachbrücke wurde von Maillart als räumlicher Stabbogen konzipiert und realisiert (Abb. 3.08). „Der Bogen verläuft polygonal mit einer konstanten Dicke von 20 cm; er berührt den Fahrbahnträger lediglich in den mittleren 2,8 m der Spannweite, so dass er wie ein separates Element von einem Auflager zum andern kontinuierlich durchläuft.“ [BILLINGTON 1990, S. 68] Der Abstand zwischen den 16 cm dicken Querwänden beträgt 4,4 m. Er ist somit deutlich größer dimensioniert als bei der Tschielbachbrücke (3,14 m) und wirkt demnach sehr viel offener und leichter. Der Bogen wird im Grundriss nur auf der konkaven, inneren Seite der Kurve gekrümmt und läuft auf der konvexen Seite gerade durch. Dies führt zu einer Verbreiterung des Bogens von der Mitte hin zu den Auflagern und verleiht dem Tragwerk zusätzliche Widerstandsfähigkeit gegenüber den auftretenden Querkräften. Auch hier sucht man massive Natursteinwiderlager oder Natursteinmauern im Bereich der Zufahrten vergeblich. Die Brücke stellt eine einheitliche Talüberquerung dar und steht somit im unmittelbaren Kontrast zur umgebenden Landschaft.