Pier Luigi Nervi (1891 – 1979) Projekte

| Baujahr | Projektbezeichnung | Ort |

|---|---|---|

| 1919 | Dach des Kinosaals in der Via della Piazzuola | Florenz, Italien |

| 1919 | Decken der Nuova Biblioteca Nazionale | Florenz, Italien |

| 1919 | Dach des Pelotaspiel in der Alhambra | Florenz, Italien |

| 1920 | Garage Viale Amedeo | Florenz, Italien |

| 1920 | Terrasse und Überdachung der Tribüne im Hippodrom alle Cascine | Florenz, Italien |

| 1921 | Staudamm | Granarolo (bei Bologna), Italien |

| 1921 | Kino Palazzo Bastogi | Florenz, Italien |

| 1921 | Turnhalle Ginnastica Fiorentina, Tribüne und Überdachung | Florenz, Italien |

| 1921 | Markthalle Piazza Centostelle | Florenz, Italien |

| 1921 | Neue Rennpiste alle Cascine | Florenz, Italien |

| 1922 | Kino Gambrinus | Florenz, Italien |

| 1922 | Cecina-Brücke, Saline di Volterra | Cecina, Italien |

| 1922 | Pescia-Brücke | Pescia, Italien |

| 1922 | Garage | Coltano, Italien |

| 1922 | Garage | Chianciano/ Bagni di Chianciano, Italien |

| 1922 | Decke für die Fabrik Richard Ginori in Doccia | Florenz, Italien |

| 1925 | Vordach aus Eisen und Glas, Hotel Minerva | Rom, Italien |

| 1925 | Politeama Banchini (Theater) | Prato, Italien |

| 1925 | Fabrikgebäude Luigi Pecci | Prato, Italien |

| 1925 | Cinematographisches Theater Augusteo | Neapel, Italien |

| 1926 | Nuova Banca d'America e d'Italia | Neapel, Italien |

| 1926 | Banca d'America e d'Italia | Genua, Italien |

| 1926 | Banca d'America e d'Italia | Mailand, Italien |

| 1928 | Pallazzina am Lungotevere Arnaldo da Brescia | Brescia, Italien |

| 1928 | Kalk-Silos, Gesellschaft Solvoy und Co | o.A. |

| 1928 | Banca d'America e d'Italia | Bari, Italien |

| 1928 | Garage Istituto Romano die Beni Stabili | Rom, Italien |

| 1928 | Fabrikgebäude der Gebrüder Querci | Prato, Italien |

| 1928 | Fabrikgebäude Cangioli | o.A. |

| 1929 | Gran Garage Europa | Florenz, Italien |

| 1929 | Tabakfabrik | Florenz, Italien |

| 1929 | Tabakfabrik | Lecce, Italien |

| 1929 | Tabakfabrik | Ancona, Italien |

| 1929 | Fabrikgebäude Gesellschaft An. Brunetto Calamai | Prato, Italien |

| 1929 | Fabrikgebäude Orlando Franchi | Prati, Italien |

| 1929 | Fabrikgebäude Vasco Sbraci | Prato, Italien |

| 1929 | Fabrikgebäude Alimo Sbraci | Prato, Italien |

| 1929 | Fabrikgebäude Mazzani | Prato, Italien |

| 1930 | Berta-Stadion (1. Phase) | Florenz, Italien |

| 1930 | Banca d'America e d'Italia | Florenz, Italien |

| 1930 | II Fabbricone | Prato, Italien |

| 1930 | Projekt für Schwimmbad mit Schiebedach (nur Entwurf) | o.A. |

| 1930 | Fabrikgebäude Gebrüder Querci | Prato, Italien |

| 1930 | Fabrikgebäude Gebrüder Fanti | Prato, Italien |

| 1930- 1932 | Städtisches Stadion | Florenz, Italien |

| 1931 | Schwimmendes Hotel (mit Arch. Magnani) | Venedig, Italien |

| 1931 | Flaggendenkmal (mit Arch. Magnani) | o.A. |

| 1935- 1936 | Hangar | Orvieto, Italien |

| 1937 | Unterirdisches Treibstofftanklager | o.A. |

| 1940 | Orvieto, Italien | |

| 1942 | Festsaal Termi di Chianciano | Chianciano, Italien |

| 1945 | Lagerhaus | Rom, Italien |

| 1946 | Hauptbahnhof | Palermo, Italien |

| 1947- 1949 | Hallenbad der Marineakademie | Livorno, Italien |

| 1947 | Werft Corte Trossi | Genua, Italien |

| 1948 | Stahlbeton-Überdachung, Fischmarkt | o.A. |

| 1948 | Zerlegbares Dach Freilichttheater | Turin, Italien |

| 1948 | Hangar | Buenos Aires, Argentinien |

| 1948 | Badeanstalt der Schiffsakademie | Livorno, Italien |

| 1948- 1950 | Ausstellungsbauten | Turin, Italien |

| 1950- 1951 | Salzlagerhäuser | Tortona, Italien |

| 1951- 1952 | Tabakmanufaktur | Bologna, Italien |

| 1951- 1953 | Wollspinnerei Gatti | Rom, Italien |

| 1953 | Sportpalast | Wien, Österreich |

| 1953- 1958 | UNESCO-Gebäude | Paris, Frankreich |

| 1954 | Straßenbahndepot | Turin, Italien |

| 1954 | Hauptbahnhof | Neapel, Italien |

| 1954 | FIAT-Werke N.A.N. | Turin, Italien |

| 1955 | FIAT-Werke A.O.P. | Turin, Italien |

| 1955- 1959 | Pirelli-Hochhaus (auch: Pirelli-Turm) | Mailand, Italien |

| 1956- 1958 | Palazzetto dello Sport | Rom, Italien |

| 1957- 1959 | Flaminio-Stadion | Rom, Italien |

| 1958- 1960 | Corso Francia Viadukt | Rom, Italien |

| 1959- 1960 | Palazzo dello Sport | Rom, Italien |

| 1959 | Eispalast | Rom, Italien |

| 1959- 1960 | Neuer Bahnhof | Savona, Italien |

| 1960- 1961 | Palast der Arbeit | Turin, Italien |

| 1961 | Mehrzweckhalle | Kassel, Deutschland |

| 1961 | Sport- und Messehalle | Genua, Italien |

| 1961 | Liberty Bell Park | Philadelphia, USA |

| 1961 | Überdachte Pferderennbahn | Richmond, USA |

| 1961- 1962 | Busbahnhof | New York, USA |

| 1962 | Geschäftszentrum Schedeldoekshaven | Den Haag, Niederlande |

| 1962- 1966 | Hochhaus, Place Victoria | Montreal, Kanada |

| 1963 | Sitz der Sparkasse | Venedig, Italien |

| 1963- 1968 | Brücke des Pisorgimento | Verona, Italien |

| 1966 | Kultur- und Kongreßzentrum | Norfolk, USA |

| 1966 | Pitt-Rivers-Museum | Oxford, England, Großbritannien |

| 1966 | Internationales Büro der Arbeit | Genf, Schweiz |

| 1966- 1971 | Marienkathedrale (auch: St. Mary Cathedral) | San Francisco, USA |

| 1966- 1971 | Audienzsaal des Papstes | Vatikan/ Rom, Italien |

| 1967 | Auditorium Maximum | Bochum, Deutschland |

| 1969 | Sportpalast | Mailand, Italien |

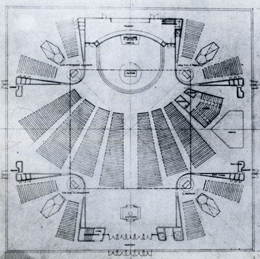

![Pier Luigi Nervi Aufbau Quelle: GRECO/ NEUHAUS [Übers.]/ WIRZ [Hrsg.] 2008, S. 170, Privatarchiv Nervi (heute bei: Direzione Generale per l'Architettura e l'Arte Contemporanee DARC, Rom)](/fileadmin/user_upload/b-tu.de/great-engineers-lexikon/Bilder/bauingenieure/nervi/projekte22.jpg)

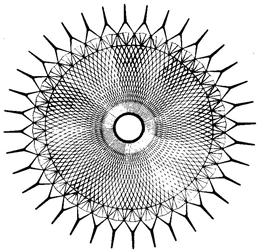

![Pier Luigi Nervi Schalungen Quelle: GRECO/ NEUHAUS [Übers.]/ WIRZ [Hrsg.] 2008, S. 170, Privatarchiv Nervi (heute bei: Direzione Generale per l'Architettura e l'Arte Contemporanee DARC, Rom)](/fileadmin/user_upload/b-tu.de/great-engineers-lexikon/Bilder/bauingenieure/nervi/projekte23.jpg)

![Pier Luigi Nervi Schalungen Quelle: GRECO/ NEUHAUS [Übers.]/ WIRZ [Hrsg.] 2008, S. 170, Privatarchiv Nervi (heute bei: Direzione Generale per l'Architettura e l'Arte Contemporanee DARC, Rom)](/fileadmin/user_upload/b-tu.de/great-engineers-lexikon/Bilder/bauingenieure/nervi/projekte24.jpg)

Daten zum Projekt im Überblick:

| Fertigstellung | 1935 - 1936 |

|---|---|

| Ort | Orvieto, Italien |

| Konstruktion | Tonnengewölbe, gerippt |

| Ingenieur | Pier Luigi Nervi |

| Baustoffe | Stahlbeton (Schale) |

| Abmessungen | Spannweite: 44,8 m, Länge: 111,5 |

Ein Wettbewerb ging 1935 der Planung der Flugzeughallen, auch Hangar genannt, voraus. Diesen konnte Nervi für sich entscheiden. In Orvieto entstanden nun Flugzeughangars in Stahlbeton mit einer Spezialkonstruktion, die besonders auf Nervis Forschungsarbeiten der 30er Jahre basierte. Nach der Fertigstellung eines Hangars im Jahre 1935 wurden noch zwei weitere der gleichen Bauart im folgenden Jahr gebaut.

Hangars zeichnen sich durch Konstruktionen mit großen Spannweiten aus. Dies ist notwendig zur Gewährleistung eines ungehinderten Zugangs von Flugzeugen. Nervis Hangars zeichnen sich durch bogenförmige Stahlbetonbalken aus. Sie sind als zwei sich kreuzende Balkenscharen angeordnet, die diagonal zu den Gebäudekanten verlaufen. Die Enden der Balken gehen an der Rückwand sowie an den Seitenwänden in schräg gestellte Stützen über. An der Eingangsseite treffen sie auf zwei quer verlaufende Stahlbetonträger und einem Stahlbetonfachwerkträger. Durch die Ausfachung bedarf es an der Torseite allein drei schräg gestellte Stützen, welche die Windlasten und die Horizontallasten des Daches aufnehmen.

Im Vorfeld der Projektumsetzung studierte Nervi das Tragverhalten der Konstruktion im kleineren Maßstab an wirklichkeitsgetreuen Nachbildungen, die mit den vorgesehenen Materialien erstellt wurden. So erarbeitete er sich die Grundlagen zur Bemessung der Bauteile.

Daten zum Projekt im Überblick:

| Bauzeit | 1956-1958; Olympische Sommerspiele 1960 |

|---|---|

| Ort | Rom, Italien |

| Konstruktion | Kuppel, gerippt |

| Entwurf | Pier Luigi Nervi, Annibale Vitellozzi |

| Baustoffe | Stahlbeton (Kuppel) |

| Abmessungen | Durchmesser: 58,8 m, Pfeilerhöhe: 21 m |

| Sitzplätze | 5000 |

Im Rahmen der Vorbereitungen zu den Olympischen Sommerspielen von 1960 in Rom wurde Nervi mit dem Bau zweier Sportstätten beauftragt. Sie nennen sich Palazzetto dello Sport (dt.: Sporthalle) und Palazzo dello Sport (dt.: Sportpalast). Der Palazzetto dello Sport ist das Ältere der beiden Gebäude. Er wurde in den Jahren 1956 bis 1958 gebaut und ist wohl aufgrund seines Tragwerks weitaus bekannter.

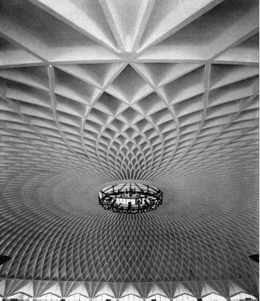

Für den Palazzetto dello Sport plante Nervi einen runden Körper, ähnlich eines Zylinders, der von einer flachen Kuppel überspannt werden sollte. Um die Sporthalle mit natürlichem Licht zu erhellen, stattete er die Kalotte mit einem Kuppelauge aus und trennte die Gebäudehülle (Außenwände) vom Tragwerk. Folglich konnten die Wände mit einem umlaufenden Fensterband ausgestattet werden. Als Widerlager der Flachkuppel wurden 36 Y-förmige Stützen installiert. Sie umlaufen den gesamten Baukörper und prägen mit der Kuppel die Erscheinung des Gebäudes.

Die Kuppelschale liegt auf einem Netz von Stahlbetonrippen. Auf der Unterseite liegen sie, wie bei den Hangars in Orvieto, frei sichtbar. Die Rippenenden treffen auf einen umlaufenden Stahlbetonträger, in der Funktion eines Zugbandes, welches als Abschluss der Kuppelrippenstruktur dient. An diesem setzen sich Stahlbetonelemente, die die Kraft aus den Rippenenden strahlenförmig auf die Y-Stützen übertragen. Zwischen den Kraftübertragungszonen entstehen Dreiecksfelder, die nicht vom Gesamttragwerk beeinflusst werden. Nervi plante sie als Ausläufer des Daches ein. Ihre leichte Wölbung lässt die Fensterfläche darunter größer werden und lenkt das Regenwasser auf Fallrohre, die oberhalb der Knotenpunkte zwischen Stahlbetonelemente und Y-Stützen beginnen.

Das eigentliche Widerlager der Kuppelkonstruktion befindet sich im Übergang der Y-Arme zum Y-Fuß. Die Vertikallasten der Kuppel übertragen sich in senkrechtstehende Stützen, die beinahe unscheinbar von unten an die Y-Stützen stoßen. Die Schubkräfte der Kuppel verlaufen über dem Y-Fuss der schräg-stehenden Y-Stützen auf ein Fundament, welches wie ein Zugring ausgebildet ist.

Bei der Bauausführung der Flachkuppel wurden die an der Innenfläche sichtbaren Rippen und die sich dazwischen aufspannenden 1620 trapezförmigen Flächen mit Hilfe einer Fertigteil-Ferrozement-Schalung erstellt. Die immer wieder gleichen Elemente wurden auf einer Rüstung verlegt und im Anschluss mit Ortbeton zu einem monolithischen Körper ausgegossen.

Die von Nervi eingesetzte Rippenstruktur wird an der Unterseite der Kuppelhülle zum ästhetischen und gestalterischen Mittel. Tragwerk und Dekoration eines Gebäudes gehen Hand in Hand. Ähnlich verhält es sich mit den Y-Stützen und den räumlich aufgelösten Widerlagern, welche dem Bauwerk eine ungewöhnliche Leichtigkeit verleihen.

![Pier Luigi Nervi Querschnitt Quelle: NERVI/ ZANDER [Übers.] 1963, S. 12, P. L. Nervi](/fileadmin/user_upload/b-tu.de/great-engineers-lexikon/Bilder/bauingenieure/nervi/projekte44.jpg)

![Pier Luigi Nervi Grundriss Quelle: NERVI/ ZANDER [Übers.] 1963, S. 11, P. L. Nervi](/fileadmin/user_upload/b-tu.de/great-engineers-lexikon/Bilder/bauingenieure/nervi/projekte45.jpg)

Daten zum Projekt im Überblick:

| Bauzeit | 1955-1959 |

|---|---|

| Ort | Mailand, Italien |

| Konstruktion | Rahmenkonstruktion |

| Funktion | Bürogebäude |

| Tragwerksplanung | Pier Luigi Nervi, Arturo Danusso |

| Baustoffe | Stahlbeton |

| Abmessung | Höhe: 127,0 m (32 oberirdische Stockwerke) |

Mailand erhielt durch Nervi eines seiner Wahrzeichen - das Pirelli-Hochhaus. Gebaut wurde es in den Jahren 1955 bis 1959 als Zentrale des Reifenherstellers Pirelli. Obwohl das Gebäude heut als Regierungssitz der Region Lombardei genutzt wird, nennen es die Mailänder nach wie vor den "Torre Pirelli" (dt.: Pirelli-Turm) oder den "Pirellone". Er befindet sich unmittelbar am Hauptbahnhof der Stadt, der Stazione Centrale. Der geräumige Bahnhofsvorplatz lässt bis heut einen ungestörten Blick auf das Hochhaus zu, welches so mit seinen gesamten 127,0 m Höhe erfahrbar ist.

Im Grundriss beschreibt das Gebäude ein schmales Rechteck, an dessen kurze Kanten Dreiecke stoßen. Die Längsseiten des Rechtecks wirken in der Gebäudeansicht wie komplett verglast. Insgesamt nimmt die vorgehängte Glasfassade an dem Hochhaus eine Fläche von 10'000 m² ein. Unterbrochen wird jede der zwei Glasfronten nur durch jeweils zwei sich nach oben verjüngende Wandpfeiler. Durch die Schrägen an den kurzen Seiten des Bauwerks wird die Glasfassade seitlich gerahmt. Der obere Gebäudeabschluss ist ein scheinbar schwebendes Dach.

Der schmale Pirelli-Turm erhielt für die damalige Zeit eine völlig neuartige Tragstruktur. Deren Hauptelemente sind vier große Pfeilerwände und zwei steife Gebäudespitzen, welche in vier Halbspitzen aufgeteilt sind. Die Geschoßdecken spannen stützenfrei zwischen den Pfeilerwänden und den dreieckigen Endstücken. Sie erreichen dabei Spannweiten von bis zu 24 m. Dieses Tragkonzept ließ eine sehr flexible Gestaltung der Grundrisse zu, denn die Innenraumwände konnten unabhängig von der Tragstruktur gestellt werden.

Die zentrale Frage bei der Tragkonzeption von Hochhäusern stellt sich weniger beim vertikalen Lastabtrag. Vielmehr Aufmerksamkeit verdient hingegen die notwendige Resistenz gegenüber Windlasten. Nervi und Danusso fanden bei der Planung des Pirellone darauf eine Antwort in Form von steifen Gebäudespitzen. Diese wirken sowohl bei Windkräften in Querrichtung, als auch bei Windlasten auf die breiteren Bauwerksseiten. Beim letzteren Lastfall werden die Gebäudesptizen durch die vier Pfeilerwände unterstützt. Sie verjüngen sich nach oben, um aus der Gebäudestruktur resultierende Vertikallasten zu sparen. Im Erdgeschoss messen daher die Pfeilerwände eine Breite von zwei Metern; im Dachgeschoß hingegen nur noch 0,50 m. Über die bis zu 11,50 m tiefen Kellergeschosse werden letztendlich die Windkräfte ins Erdreich geführt.

![Pier Luigi Nervi Corso Quelle: NERVI/ ROGERS/ JOEDICKE/ HATJE [Übers.] 1957](/fileadmin/user_upload/b-tu.de/great-engineers-lexikon/Bilder/bauingenieure/nervi/projekte52.jpg)

Daten zum Projekt im Überblick:

| Bauzeit | 1958-1960 |

|---|---|

| Ort | Corso Francia, Rom, Italien |

| Konstruktion | Balkenbrücke, mehrstegig, Hohlkasten |

| Entwurf | Pier Luigi Nervi, Antonio Nervi |

| Baustoffe | Stahlbeton (Pfeiler), Spannbetonfertigteile (Balken) |

| Länge | ca. 1 km |

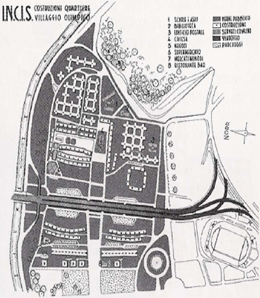

Verbunden mit den Vorbereitungen der olympischen Sommerspiele 1960 in Rom wurden diverse infrastrukturelle Planungen notwendig. Hierzu gehörte auch der Corso Francia Viadukt, eine Hochstraße im Norden Roms, die auch das Olympische Dorf durchkreuzt und an Sportstätten wie dem Palazzetto dello Sport vorbeiführt.

Obwohl der Straßenabschnitt nur ca. 1 km beträgt, wurde das Projekt zu einem der zentralen Teile der damaligen Verkehrsplanung. Sie ist noch heut eine der wichtigsten Verbindungsachsen im Norden der Stadt. Um eine ungestörte Durchwegung des Olympischen Dorfes zu garantieren, wurde der Corso schließlich als Straßenbrücke konzipiert. Pier Luigi Nervi und sein Sohn Antonio Nervi entwarfen die Trasse.

Sie besteht aus zwei parallelen Fahrbahnen von je 10,50 m Breite. Der Abstand zwischen ihnen beträgt 5 m. Alle 45 m werden beide Einzelstränge durch kurze Fußgängerbrücken bzw. Stege miteinander verbunden. Getragen werden die Fahrbahnen von Trägern aus Spannbetonfertigteilen, welche wiederum auf T-förmigen Stahlbetonpfeilern lagern.

Daten zum Projekt im Überblick:

| Bauzeit | 1966-1971 |

|---|---|

| Fertigstellung | 05. Mai 1971 |

| Ort | San Francisco, Kalifornien, USA |

| Konstruktion | Dünnwandige Schalenkonstruktion |

| Entwurf und Tragwerk | Pietro Belluschi, Pier Luigi Nervi, Antonio Nervi |

| Baustoffe | Stahlbeton (Gebäudekonstruktion, Schale) |

| Abmessungen | Höhe: 60 m |

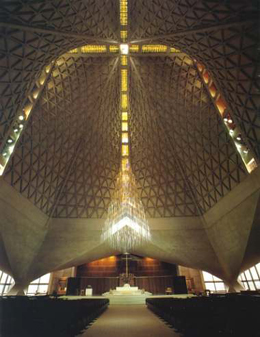

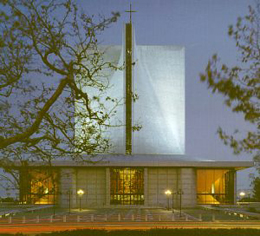

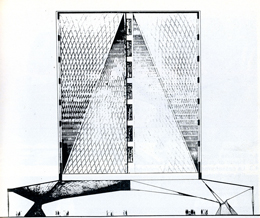

Die 1971 von dem Architekten Pietro Belluschi und dem Ingenieur Luigi Nervi geplante St. Mary's Cathedral nimmt mit ihrer konsequent modernen und ausgefallenen Architektur einen besonderen Platz unter San Franciscos Sakralbauten ein. Ihr Architekturstil ist der expressionistischen Moderne zuzuordnen. Das Gebäude ist vom Ferrozement geprägt und von bildhauerischer Form. Diesen Eindruck vermittelt das Zusammenspiel von parabolischen Gewölben, vier 58 m hohen "Giebeln", dem 17 m hohen goldenen Kreuz und dem "laca-work"-Design.

Über einem Quadrat erhebt sich ein riesiges gläsernes Kreuz. Die Übergänge von Quadrat zu Kreuz werden durch Schalenkonstruktionen gestaltet. Im Inneren vermittelt das säulenlose Kirchenschiff der Kathedrale trotz seiner Größe - die Kirche fasst 2.500 Gläubige - ein schwebendes und lichtes Raumgefühl. Unterstützt wird dieses durch einen funkelnden Baldachin aus 7.000 beweglichen Aluminiumstäben und großen Fenstern, die vom Boden bis zur Decke reichen und den Blick auf San Franciscos Skyline freigeben.