Derzeit laufende Projekte

Die folgenden Forschungsvorhaben werden aktuell von Frau Prof. Dr.-Ing. Weidner als Projektleiterin an der BTU Cottbus betreut:

Cluster 4 – Gestaltete Lebenswelten

Fakultät 6 - Stadtmanagement, Stadtplanung, Regionalplanung, Urban Studies

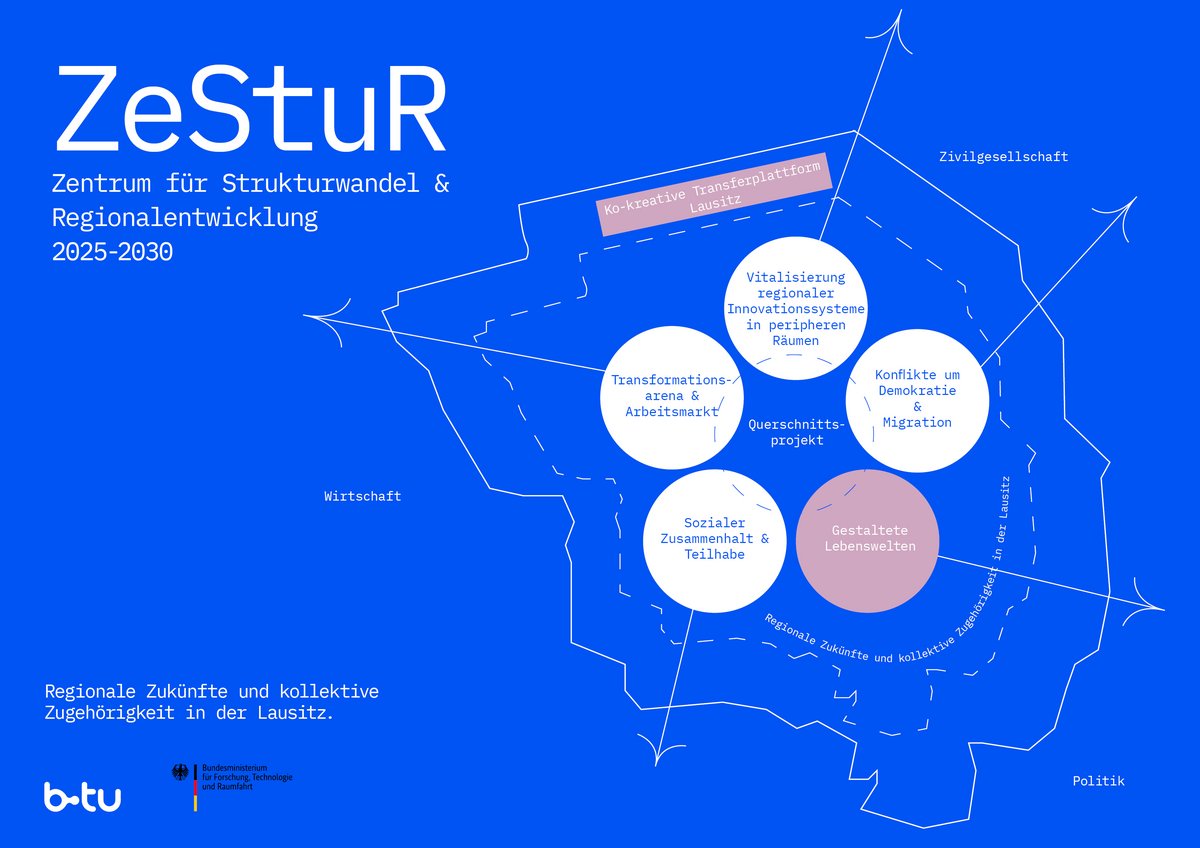

ZeStuR verfolgt den Ansatz, die sichtbare Diskrepanz zwischen den politischen Versprechen des Strukturwandels und der in Teilen der Bevölkerung spürbaren Transformationsmüdigkeit in der Lausitz umfassend zu erforschen. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Transformation so gestaltet werden kann, dass sie nicht nur wirtschaftlich erfolgreich, sondern auch gesellschaftlich akzeptiert und getragen wird. Durch interdisziplinäre Zusammenarbeit und transdisziplinäre Ko-Kreation sollen neue Perspektiven, Strategien und Handlungsmöglichkeiten für eine nachhaltige und sozial verträgliche Regionalentwicklung entstehen, die langfristig zur Stärkung demokratischer Strukturen und zur Attraktivität der Lausitz als Zukunftsregion beitragen. Das Projekt wird vom Ministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt von November 2025 bis Oktober 2030 gefördert.

ZeStuR verbindet verschiedene Disziplinen der Fakultäten 4, 5 und 6 der BTU Cottbus - Senftenberg in fünf thematischen Clustern. Zentral verbindend wirkt dabei das Querschnittsprojekt: Es bündelt die in den Clustern gewonnenen Erkenntnisse. Durch diese übergreifende Analyse entsteht ein gemeinsamer theoretischer und methodischer Rahmen, der die interdisziplinäre Zusammenarbeit stärkt und sicherstellt, dass die Ergebnisse der Verbundforschung kohärent zusammengeführt werden.

Ziel des Cluster 4 ist es, die räumliche Entwicklung von Dörfern, Städten und Regionen im Zuge des lokalen Transformationsprozess zu untersuchen. Von besonderem Forschungsinteresse ist dabei die regionale Governance in der Lausitz, also die wechselseitige Interaktion von verschiedenen individuellen und kollektiven Akteuren und ihrer Netzwerke.

Im Cluster werden regionale Identitäten, Zugehörigkeiten und planerische Leitbilder als Teil fortlaufender Gestaltungsprozesse untersucht, die räumliche Entwicklungen in der Lausitz prägen – von informellen Zukunftsnarrativen bis hin zu formellen raumordnerischen Ansätzen. Im Zentrum der Forschung steht die Frage: Welche Beiträge können Raum- und Stadtplanung mit ihrem Instrumentarium zum konstruktiven Umgang mit kollektiven Zugehörigkeiten in Transformationsregionen leisten, auch im Spannungsfeld mit Transformationsskepsis?

Dabei soll untersucht werden, wie unterschiedliche Akteurskonstellationen und teils widersprüchliche Steuerungsmodi zwischen Bottom-up-Engagement und Top-down-Politik zusammenwirken und welche Macht- und Ressourcenungleichheiten diesen Transformationsprozess bestimmen.

Um die clusterübergreifenden Ergebnisse nach außen zu vermitteln, wird eine ko-kreative Transferplattform aufgebaut, die als institutionalisierte Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Politik und Verwaltung fungiert. Hierbei wird nicht auf eine einseitige Wissensvermittlung gesetzt, sondern auf Ko-Kreation, gemeinsame Forschung auf Augenhöhe wodurch ein wechselseitiger Transfer entstehen soll. Das bereits etablierte Stadtlabor COCO - Commoning Cottbus, welches seit Ende 2024 vom Fachgebiet Stadtmanagement initiiert wurde, soll dabei genutzt werden, um prozessbegleitend einen Raum für Reflexion zu bieten und zugleich als Politik- und Gesellschaftsberatung zu dienen.

Das (im Ausbau befindliche) Team von Cluster 4:

Silke Weidner, Ludger Gailing, Nina Gribat, Julia Binder

Sinah Hackenberg, Hendrik Weiner

Das Erasmus+-Projekt PSUGO bringt Partner aus mehreren europäischen Ländern zusammen, um die Methodologie Urbaner Reallabore (Urban Living Labs) als Lernorte für nachhaltige urbane Governance weiterzuentwickeln. In Cottbus, Neapel, Nicosia und Petralia Sottana (Palermo) entstehen lokale Reallabore, in denen neue Formen des Austauschs zwischen Hochschule und Stadtgesellschaft in enger Verbindung mit dem Alltagsleben und den Erfahrungen der Menschen vor Ort entwickelt und erprobt werden. Das Projekt fördert partizipative und soziale Kompetenzen, die für eine zukunftsfähige Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft, Stadtverwaltung, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Stadtbewohner:innen erforderlich sind.

In Cottbus wird das Reallabor COCO – Commoning Cottbus aufgebaut. Seit Januar 2024 entstehen hier gemeinsam mit Studierenden Formate der Co-Kreation, in denen urbane Herausforderungen lokal, kreativ und inklusiv bearbeitet werden. COCO wird durch interdisziplinäre Lehrveranstaltungen getragen und versteht sich als Ort des gemeinsamen Lernens durch öffentliche Beteiligung. Das Reallabor im Rahmen von PSUGO versteht sich nicht nur als Bildungsort, sondern auch als Katalysator für gesellschaftlichen Wandel. Ein wachsendes Netzwerk lokaler Akteur:innen wird aktiviert, und neue Allianzen für eine gerechtere und nachhaltigere Stadtentwicklung entstehen. Öffentliche Veranstaltungen, partizipative Workshops, spielerische Ansätze und kreative Formate schaffen Raum für kollektives Lernen, Austausch und experimentelles Arbeiten zu vielfältigen urbanen Themen.

Neben der praktischen Umsetzung vor Ort zielt PSUGO auch auf die Entwicklung eines gemeinsamen pädagogischen Rahmens. Im Austausch zwischen den europäischen Partnern entsteht eine Methodensammlung für verankerndes Lernen im urbanen Alltag – entwickelt und erprobt in den Reallaboren der vier Partnerstädte. Eine digitale Sammlung von Handbüchern, Co-Creation-Guides sowie Online-Trainings und internationale Workshops begleiten diesen Prozess und stärken die europaweite Zusammenarbeit in Forschung und Lehre zur nachhaltigen Stadtgestaltung.

Mehr Informationen zum Projekt: www.psugo.eu

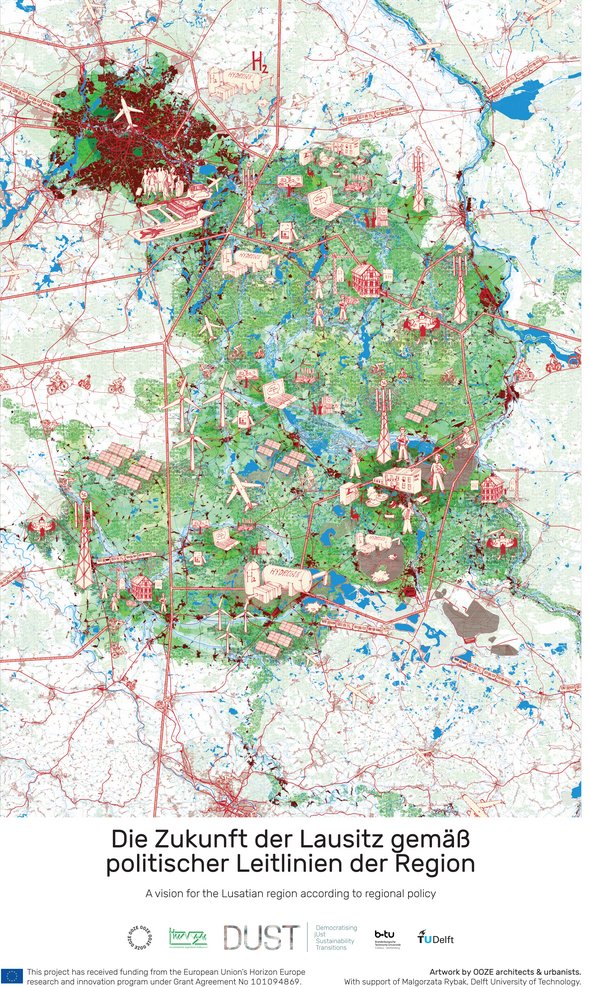

DUST

Vor dem Hintergrund der Unbeständigkeit demokratischer Institutionen verfolgt die Europäische Union (EU) – in Zusammenarbeit mit nationalen, regionalen und lokalen Regierungen – das Anliegen, ihre Nachhaltigkeitspolitiken näher an die Alltagserfahrungen der Bürger:innen zu bringen und im Alltagsraum der Bevölkerung wirksam werden zu lassen. Das im Rahmen des Horizon-Europe-Programms geförderte Projekt „Demokratisierung gerechter Nachhaltigkeitsübergänge“ (DUST) geht der Frage nach, wie diese Politiken auf lokaler Ebene greifbar gemacht und demokratisch gestaltet werden können. Im Fokus steht dabei die Überwindung der Kluft zwischen abstrakten EU- und nationalen politischen Programmen und ihren konkreten sozialen und räumlichen Auswirkungen vor Ort.

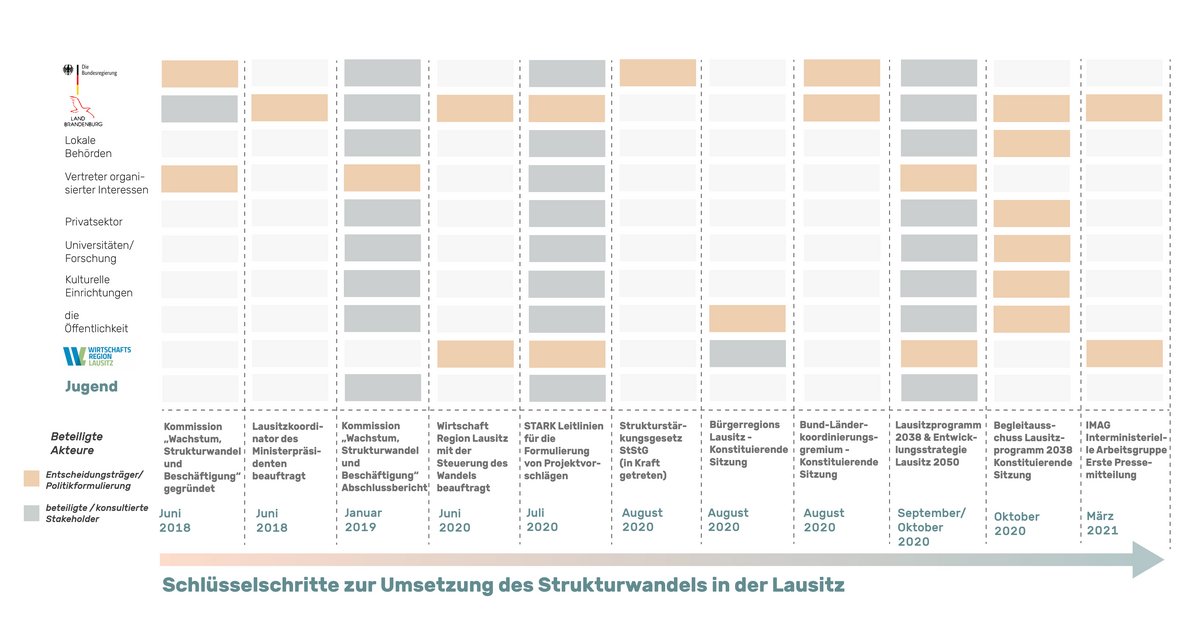

Von Februar 2023 bis Januar 2026 erforscht ein Konsortium aus akademischen und zivilgesellschaftlichen Partnern die Bedingungen und Potenziale Öffentlichkeitsbeteiligung an Nachhaltigkeitsübergängen. Acht Regionen in fünf europäischen Ländern sind Teil des Projekts, vier davon dienen als vertiefte Fallstudien zur Entwicklung und Anwendung neuer Beteiligungsformate. In Deutschland untersucht das Fachgebiet Stadtmanagement der BTU in enger Zusammenarbeit mit Forschungspartnern, das Humanistische Jugendwerk Cottbus e.V. (HUMAJU), der Stiftung Wohlfahrtspflege Brandenburg mit dem Projekt Kompetenzzentrum für Kinder- und Jugendbeteiligung Brandenburg (KiJuBB) und dem Fachbereich Stadtentwicklung der Stadt Cottbus, das Thema Jugendbeteiligung an Entscheidungsprozessen in das Rheinische Revier und die Lausitz, wobei Lausitz die zentrale Fallstudie bildet.

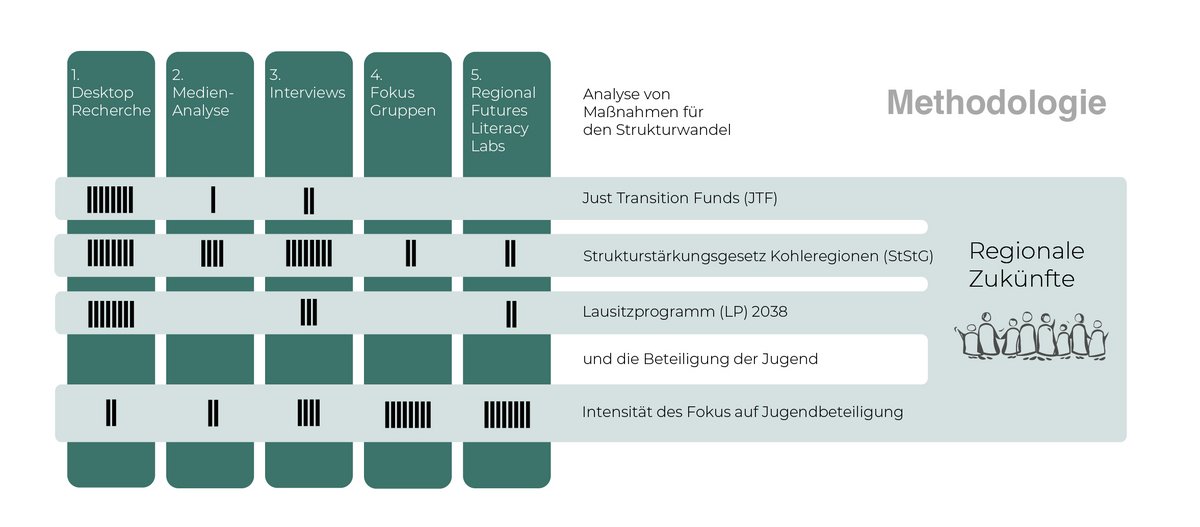

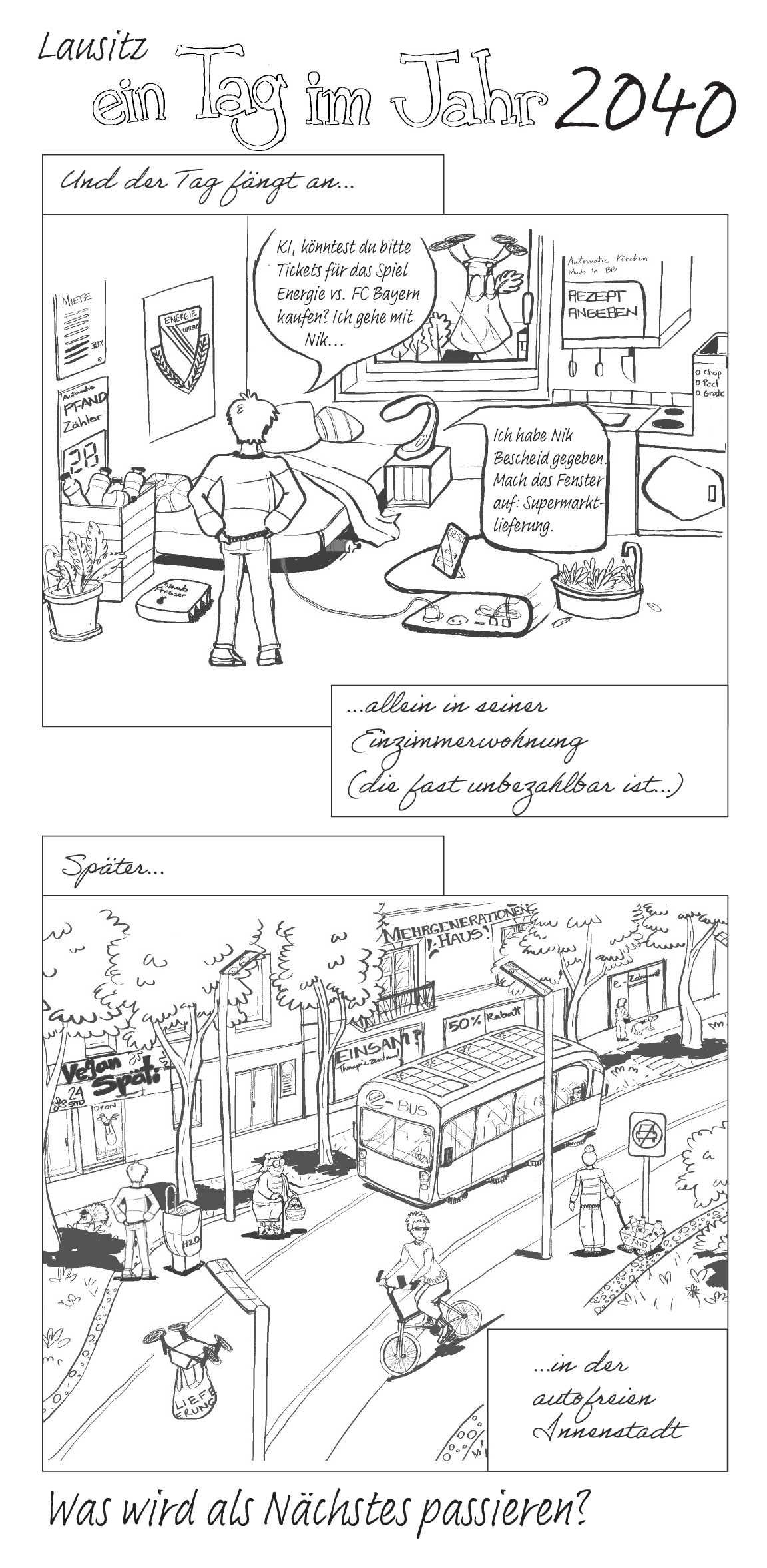

Die Forschung in der Lausitz konzentriert sich darauf, wie Beteiligungsmaßnahmen vor Ort wahrgenommen werden, welche Formen der Mitgestaltung bestehen und wo Partizipation an ihre Grenzen stößt. Ein besonderer Fokus liegt auf der Perspektive junger Menschen, die vom Strukturwandel stark betroffen sind, jedoch in politischen Entscheidungsprozessen häufig unterrepräsentiert bleiben. Daher hat unser Fachgebiet untersucht, wie junge Menschen die Veränderungen erleben und inwieweit sie sich in die Gestaltung ihrer regionalen Zukunft einbringen (können und wollen). Der Forschungsprozess umfasste Recherchen zum Strukturwandel über Dokumenten- und Medienveröffentlichungen, Interviews mit Stakeholdern bezüglich der Umsetzung eines Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) sowie für das Strukturstärkungsgesetz für Kohleregionen (StStG), Fokusgruppen mit jungen Menschen und die sogenannten Regional Future Literacy Labs, in deren mögliche regionale Zukünfte diskutiert wurden mit dem Ziel, den Jugendlichen zu ermöglichen, sich proaktiv und strategisch in gemeinsamen politischen Prozessen zu positionieren.

Die Desktoprecherche und die Interviews zeigten, dass die Prozesse zur Formulierung der Leitlinien für die Umsetzung der strukturellen Übergangsmaßnahmen verschiedene Gruppen außerhalb von Behörden und Regierungsagenturen einbezogen haben und darauf abzielten, junge Menschen zu beteiligen. Die Grenzen der Beteiligung sind also nicht allein auf einen Mangel an institutionellem Engagement zurückzuführen. Die empirische Feldforschung deutete darauf hin, dass es eine Diskrepanz zwischen der Logik der Beteiligung innerhalb der Politikgestaltung und der Wahrnehmung von Beteiligung im unbeständigen Leben junger Menschen gibt. Während institutionelle Beteiligungsmöglichkeiten für strukturelle Übergänge auf einer räumlichen Logik verbundener Gebiete und einer zeitlichen Logik vordefinierter Zukunftsszenarien aufgebaut sind, navigieren junge Menschen inmitten alltäglicher Unsicherheiten, materieller Schwierigkeiten und der allgemeinen Instabilität ihrer Lebensphase. Darüber hinaus bringen Junge Menschen ihre Positionen auch zum Ausdruck, indem sie Chancen und Anerkennung vergleichen, und unter denen, die sich von den offiziell vorgeschriebenen Lebenswegen ausgeschlossen fühlen, ist die Unzufriedenheit offensichtlich.

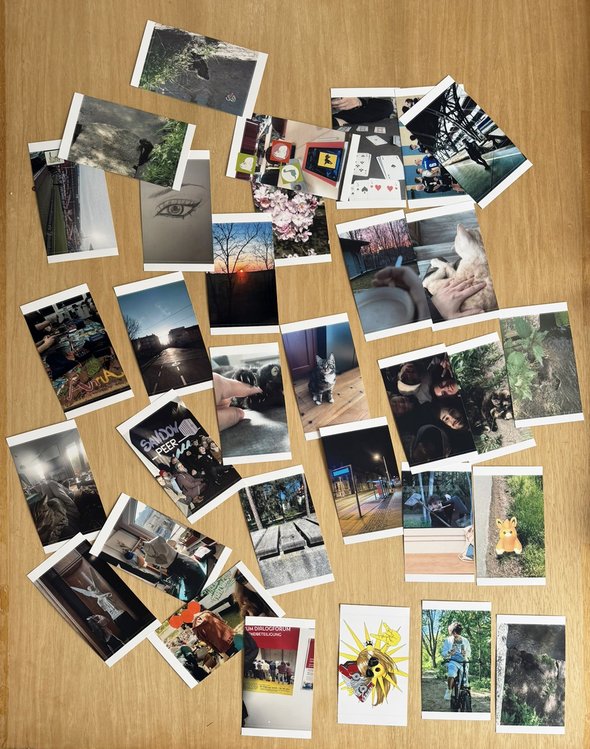

Relationale Raumkonzepte ermöglichten es, die Diskrepanz zwischen institutionellen Rahmenbedingungen für Partizipation und den konkreten Erfahrungen junger Menschen zu untersuchen. Durch die Auseinandersetzung mit der Frage, wie junge Menschen durch gelebte, situative Praktiken mit der Zukunft umgehen, wird Partizipation als Prozess der kooperativen Gestaltung gemeinsamer Zeithorizonte neu positioniert. Aus dieser Perspektive sind Zukunftsszenarien keine abstrakten Endpunkte, die es zu erreichen gilt, sondern kontingente Terrains, die es zu bewohnen, zu hinterfragen und neu zu denken gilt. Wir haben experimentelle Methoden getestet, darunter Kettenbriefe, Konzeptkarten mit Fotos, die den Alltag der Teilnehmenden illustrieren, und die Erstellung verschiedener Visualisierungen, um die Bedenken und Emotionen der Teilnehmenden hinsichtlich des Strukturwandels in der Lausitz zu erfassen und zu kommunizieren.

Partizipation sollte nicht eingesetzt werden, um die beteiligten Akteure auf vordefinierte politische Ziele auszurichten, sondern ein Prozess, der es (jungen) Menschen ermöglicht, ihr eigenes Verständnis von strukturellen Veränderungen und ihr Gefühl der Handlungsfähigkeit innerhalb dieser Veränderungen zu entwickeln.

Mehr Informationen zum Projekt: https://www.dustproject.eu/

Wir empfehlen unsere Publikation: https://rosa.uniroma1.it/rosa03/tracce_urbane/article/view/19116/18102

Programmbegleitung und Begleitforschung

Besuchen Sie regelmäßig die Projekthomepage https://www.innenstadtprogramm.bund.de/Webs/ZIZ/DE/startseite/startseite-node.html für weitere Informationen!

Hintergrund

Innenstädte und Quartierszentren bilden oftmals das Herz einer Stadt und bündeln verschiedene Funktionen. Hier findet sich ein Nebeneinander von zentraler Infrastruktur, Versorgung, Arbeiten, Wohnen sowie Angebote im Bereich der Bildung, Kunst und Kultur. Die Nutzungsmischung ist dabei Chance und Herausforderung zugleich.

Die Entwicklung in den letzten Jahren zeigt, dass stationärer Einzelhandel und die Büronutzung zunehmend an Bedeutung in den Innenstädten verlieren. Folgen der Funktionsverluste sind eine Verödung der zentralen Stadtbereiche und ein sich selbst verstärkender Trading-Down-Prozess. Die Corona-Pandemie und die Einschränkungen während der Phasen des Lockdowns haben die bestehenden Trends nochmals beschleunigt. Die Kommunen stehen mehr denn je vor der Aufgabe, ihre Zentren durch die Bündelung verschiedener Funktionen wie zentraler Infrastruktur, Versorgung, Arbeiten, Wohnen sowie Angebote im Bereich der Bildung, Kunst und Kultur zu stärken und diese zugleich an die neuen Herausforderungen (u. a. Klimaanpassung, Digitalisierung) anzupassen. Es bedarf zum Teil erheblicher funktionaler, städtebaulicher und immobilienwirtschaftlicher Anpassungen, um die Funktionalität der Handlungsräume für die Gesamtstadt langfristig zu sichern.

Dieser Strukturwandel kann aber auch die Chance zur Gestaltung der Innenstädte bieten – hin zu einem belebteren Quartier, in dem ein Nebeneinander von Wohnen, Arbeiten, Freizeit- und Dienstleistungsangeboten vorzufinden ist. Insbesondere Städte mit einer hohen Wohnungsnachfrage können in ihren Innenstädten einen Beitrag zur Wohnraumversorgung bieten. Darüber hinaus eröffnen sich den Städten Chancen, wegweisend in die nichtkommerzielle Immobiliennutzung auf sozial-kultureller Ebene zu investieren.

Zielstellung

Das Bundesprogramm unterstützt Städte und Gemeinden bei der Bewältigung akuter und auch struktureller Problemlagen in den Innenstädten, Stadt- und Ortsteilzentren, indem diese, als Identifikationsorte der Kommune, zu multifunktionalen, resilienten und kooperativen Orten (weiter-) entwickelt werden. Die Städte und Gemeinden sind dabei modellhaft bei der Erarbeitung von innovativen Konzepten und Handlungsstrategien sowie deren Umsetzung zu fördern. Diese sollen insbesondere auch in experimentellen Verfahren und Formaten einen Beitrag für eine zukunftsfähige Transformation der Zentren leisten.

In den einzelnen Projekten werden sowohl strategische Handlungsansätze und Entwicklungskonzepte unterschiedlicher Art als auch die Umsetzung einzelner Maßnahmen als Impulsgeber gefördert. Dabei werden neue innovative Handlungsansätze sowie die Weiterentwicklung bestehender Strukturen mit Blick auf die aktuellen Herausforderungen und zur Stärkung der Resilienz gefördert. Es sollen vor allem Partizipation und Beteiligungsprozesse vor Ort unterstützt sowie experimentelle Verfahren und Formate in der Innenstadt- und Zentrenentwicklung gestärkt werden.

Da dies nur als Gemeinschaftsaufgabe aller innenstadtrelevanten öffentlichen und privaten Akteure gelingen kann, ist es wünschenswert, neue Akteurskooperationen zwischen Bürgern, Eigentümern, Investoren, Verwaltung, Unternehmen und Kreativen, insbesondere auch jungen „Stadtmachern“ zu initiieren bzw. weiterzuentwickeln.

Für weitere Informationen zum Bundesprogramm – z.B. Handlungsfelder, Akteure, Fördergegenstände – ist der Projektaufruf unter dem Link www.bbsr.bund.de/innenstadtprogramm zu finden.

Projektbeteiligte

Das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB, vormals BMI) und das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) fördern mit dem Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ (ZIZ) innovative Konzepte und Handlungsstrategien zur Stärkung der Resilienz und Krisenbewältigung von Städten und Gemeinden.

Die Begleitagentur (bestehend aus dem Deutschen Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e.V. [DV], empirica Forschung und Beratung ag, der Deutschen Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH [DSK] und der BTU Cottbus-Senftenberg) unterstützt das BBSR sowie die ausgewählten Kommunen zunächst in der Bearbeitung der Antragstellung (Zuwendungsantrag). Anschließend begleitet sie die Förderprojekte und das Programm fachlich, zuwendungsrechtlich und organisatorisch über die gesamte Laufzeit hinweg und ist auch für die fachliche Auswertung zuständig.

Aufgabenstellung

Das Fachgebiet Stadtmanagement übernimmt im Projektkonsortium die wissenschaftliche Begleitung. Hierzu zählen insbesondere:

- Fachliche Querschnittsanalyse

- Ableitung von Handlungsempfehlungen

- Erstellung ergänzender Kurzexpertisen

- Aufbereitung von Fallstudien

Darüber hinaus begleiten wir den Ergebnistransfer, den Internetauftritt sowie die Berichterstattung.