Fritz Leonhardt (1909 – 1999) Projekte

Die hier dargestellte Liste wurde aus den verschiedenen Angaben der genutzten Quellen erstellt und enthält 93 Einträge. Dennoch kann sie keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Des Weiteren muss hinzugefügt werden, dass Leonhardt bei einigen Projekten ausschließlich als Berater tätig war.

Die Innenseiten des Bucheinbandes der Autobiografie Leonhardts „Baumeister in einer umwälzenden Zeit. Erinnerungen“ enthalten eine Weltkarte mit den Auslandstätigkeiten von Leonhardt, Andrä und Partner (kurz: LAP) [LEONHARDT 1984, Bucheinbandinnenseiten]. Hier erhält man einen guten topografischen Überblick über die Projekte der Firma LAP. Es sind sowohl Ausführungen als auch Entwürfe und Projektberatungen dargestellt.

| Baujahr | Bezeichnung | Ort | Weitere Informationen |

|---|---|---|---|

| 1934-1936 | Alte Sulzbachtalbrücke | Denkendorf, Baden-Württemberg, Deutschland | Konstruktionstyp: Balkenbrücke. Funktion: Autobahnbrücke. |

| 1938-1941 | Rheinbrücke Köln-Rodenkirchen (Auch: Rodenkirchener Brücke.) | Köln/ Stadtteil Rodenkirchen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | Konstruktionstyp: Stahl-Hängebrücke. Erhaltungszustand: zerstört. (Abb. 2.09) |

| 1939 | Planung einer Stahlkuppel für einen neuen Münchner Hauptbahnhof | München, Bayern, Deutschland | Planungsbeteiligte: Paul Bonatz (1877-1956) und Firma Klönne. Leonhardt als beratender Ingenieur. Der Bahnhof wurde nicht gebaut. (Abb. 2.10) |

| 1943-1944 | Bau der Baltölwerke in Estland als Büroleiter der „Organisation Todt“ | Estland | Das Planungsbüro befand sich in Saka. [LEONHARDT 1984, S. 96] |

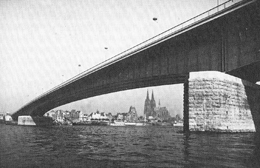

| 1946-1947 | Rheinbrücke Köln-Deutz (Auch: Deutzer Brücke.) | Köln/ Stadtteil Deutz, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | Erste Stahlkastenträgerbrücke der Welt. (Abb. 2.12) |

| 1946-1949 | Moselbrücke bei Zeltingen | Zeltingen-Rachtig, Rheinland-Pfalz, Deutschland | [Quelle: RICKEN 1994, S. 223] |

| 1946-1949 | Moselbrücke bei Trittenheim | Trittenheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | [Quelle: RICKEN 1994, S. 223] |

| 1946-1949 | Moselbrücke bei Schweich | Schweich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | [Quelle: RICKEN 1994, S. 223] |

| 1947-1949 | Moselbrücke Wehlen | Bernkastel-Kues/ Stadtteil Wehlen, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Stahl-Hängebrücke |

| 1948-1949 | Elzbrücke bei Bleibach (Auch: Elzbrücke Emmendingen.) | Gutach im Breisgau/ OT Bleibach, Baden-Württemberg, Deutschland | Eine der ersten Spannbetonbrücken Deutschlands. Verwendung von Seilen zerstörter Hängebrücken. Einsatz hydraulischer Pressen aus WMF-Kochtöpfen. |

| 1948-1951 | Rheinbrücke Köln-Mülheim | Köln/ Stadtteil Mülheim, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | Stahl-Hängebrücke. |

| 1949-1950 | Neckarkanalbrücke Böckingen | Heilbronn/ OT Böckingen, Baden-Württemberg, Deutschland | Erste große Spannbetonbrücke mit 96 m Spannweite. (Abb. 3.05 und 4.02) |

| 1951 | Eisenbahnbrücke Heilbronn-Böckingen | Heilbronn/ OT Böckingen, Baden-Württemberg, Deutschland | Erste Spannbeton-Eisenbahnbrücke mit konzentrierten Spanngliedern. |

| 1951-1953 | Rosensteinbrücke über den Neckar | Stuttgart/ Stadtteil Bad Cannstatt, Baden-Württemberg, Deutschland | Betonrahmenbrücke. |

| 1952 | Seinebrücke | Tancarville, Region Haute-Normandie, Frankreich | Wettbewerbsentwurf. Hängebrückenentwurf mit aerodynamisch geformter Fahrbahntafel. |

| 1952-1953 | Max-Kade-Studentenwohnheim | Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland | Anwendung der Leonhardt-Bossertschen Schüttbetonbauweise. |

| 1953 | Sheddach aus vorgespannten Stahlbetonschalen für eine Fabrikhalle | bei Heidenheim an der Brenz/ Stadtteil Mergelstetten, Baden-Württemberg, Deutschland | Für Wolldecken-Fabrik Zoeppritz. |

| 1953-1956 | Fernsehturm Stuttgart | Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland | Weltweit erster Fernsehturm aus Stahlbeton. |

| 1953-1957 | Theodor-Heuss-Brücke (Auch: Nordbrücke Düsseldorf.) | Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | Schrägseilbrücke in Harfenform. Eine Schrägseilbrücke der „Düsseldorfer Brückenfamilie“ und vermutlich zeitgleich auch die erste „moderne“, reine Schrägseilbrücke Deutschlands. Überquerung des Rheins. (Abb. 2.15 und 3.06) |

| 1953-1960 | Guaiba-Brücke | bei Porto Alegre, Bundesstaat Rio Grande do Sul, Brasilien | Für den Schiffsverkehr kann der Mittelteil angehoben werden. Hubbrücke 56 m. Gesamtlänge der Brücke: 5'665 m. Überquerung des Flusses Rio Guaiba. (Abb. 3.07) |

| 1954-1955 | Schwedenbrücke (Auch: Brücke über den Donaukanal in Wien.) | Wien, Bundesland Wien, Österreich | Spannbeton. |

| 1954-1956 | Stadtbad Wuppertal | Wuppertal, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | Vorgespanntes Hängedach mit 65 m Spannweite. |

| 1954-1957 | BASF-Hochhaus | Ludwigshafen am Rhein, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Bis 1962 höchstes Gebäude Deutschlands. |

| 1955-1959 | Severinsbrücke | Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | Schrägseilbrücke. |

| 1956-1959 | Alster-Schwimmhalle (Auch: Schwimmhalle Sechslingspforte.) | Hamburg/ Stadtteil Hohenfelde, Bundesland Hamburg, Deutschland | Hyparschalendach. (Abb. 3.08) |

| 1957 | Fernmeldeturm Hannover | Hannover, Niedersachsen, Deutschland | |

| 1958-1959 | Rheinbrücke Wiesbaden-Schierstein | Wiesbaden/ Ortsbezirk Schierstein, Hessen, Deutschland | Stahlkastenträgerbrücke. |

| 1959 | Agerbrücke | vermutlich bei Seewalchen am Attersee und Kammer, Bundesland Oberösterreich, Österreich | Entwurf von Leonhardt. Planung im Zusammenhang des Autobahnbaus Salzburg-Linz. Spannbetonbrücke. Maximale Spannweite: 84,9 m. |

| 1959-1962 | Tragwerke des Deutschen Elektronen-Synchrotrons (DESY) | Hamburg, Bundesland Hamburg, Deutschland | |

| 1959-1967 | Fernsehturm Ostankino (Auch: Ostankino-Turm oder Fernsehturm Moskau-Ostankino.) | Moskau/ Stadtteil Ostankino, Oblast Moskau, Föderationskreis Zentralrussland, Russland | 537 m hoch. Arch./ Ing.: Nikolai Wassiljewitsch Nikitin (1907-1973). Beratung durch Leonhardt. |

| 1961 | Rheinbrücke Emmerich | Emmerich am Rhein, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | Monokabel-Hängebrücke mit aerodynamisch geformter, orthotroper Fahrbahnplatte und A-förmigen Pylonen. Die Brücke wurde nicht gebaut. (Abb. 3.09) |

| 1961 | Fußgängerbrücke über die Enz | bei Mühlacker, Baden-Württemberg, Deutschland | Extrem schlanke Beton-Bogenbrücke. |

| 1961 | Ferdinand-Leitner-Steg über die Schillerstraße (Auch: Schillersteg.) | Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland | Konstruktion: sich Y-förmig aufspaltende Stahlkastenträger, Schrägseilbrücke. |

| 1962-1964 | Caroní-Brücke (Auch: Caronibrücke oder Puente sobre el río Caroní.) | Ciudad Guayana, Bundesstaat Bolívar, Venezuela. Verbindung der Stadtteile Puerto Ordaz und San Felix über den Fluss Río Caroní. | Erste Anwendung des Taktschiebeverfahrens. (Abb. 4.04) |

| 1962-1966 | Zoobrücke (Auch: Rheinbrücke in Köln.) | Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | Konstruktion: Stahlkastenträger. |

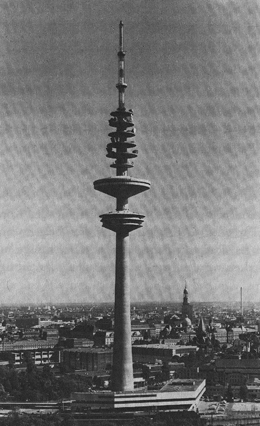

| 1964-1968 | Heinrich-Hertz-Turm (Auch: Fernsehturm Hamburg.) | Hamburg, Bundesland Hamburg, Deutschland | Arch.: Fritz Trautwein. (Abb. 3.10) |

| 1965-1968 | Innbrücke | Kufstein, Tirol, Österreich | Herstellung im Taktschiebeverfahren. Verfahren hier mit Willi Baur optimiert. |

| 1965-1969 | Rheinkniebrücke (Auch: Kniebrücke.) | Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | Schrägseilbrücke der „Düsseldorfer Brückenfamilie“. (Abb. 2.15 und 3.11) |

| 1967 | Deutscher Weltausstellungspavillon (Auch: Deutscher Pavillon bei der EXPO 1967.) | Montreal, Provinz Québec, Kanada | Konstruktion: vorgespannte Seilnetz-Dachkonstruktion. |

| 1967-1968 | Kühlturm bei Schmehausen | Hamm/ OT Schmehausen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | Mit vorgespanntem Membranmantel. |

| 1967-1972 | Konrad-Adenauer-Brücke (Auch: Rheinbrücke Bonn.) | Bonn, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | Konstruktionstyp: Stahlkastenträgerbrücke. Entwurf: Leonhardt. |

| 1968-1969 | Schrägkabelbrücke über das Burrard Inlet | Vancouver, Provinz British Columbia, Kanada | Nur Entwurf. Schrägkabelbrücke mit 700 m Spannweite. Nicht Gebaut. |

| 1968-1972 | Zeltdächer der Sportbauten für die Olympischen Spiele 1972 | München, Bayern, Deutschland | Vorgespannte Seilnetz-Dachkonstruktion. |

| 1968-1972 | Kurt-Schumacher-Brücke (Auch: Rheinbrücke Mannheim-Ludwigshafen, Rheinbrücke Ludwigshafen-Mannheim.) | Ludwigshafen am Rhein, Rheinland-Pfalz, Deutschland Verbindung von Mannheim/ Stadtteil Jungbusch, Baden-Württemberg, Deutschland und Ludwigshafen über den Rhein. | Konstruktionstyp: Schrägseilbrücke. |

| 1969-1970 | Brücke über die Straße von Messina (Auch: Brücke über die Meerenge von Messina. Ital.: Ponte sullo Stretto di Messina.) | Messina, Sizilien, Italien | Konstruktionstyp: Schrägseilbrücke in Bündelform und A-förmigen Pylonen. Nicht gebaut. (Abb. 3.12) |

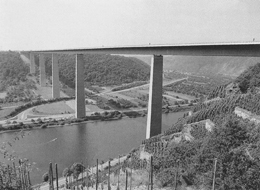

| 1969-1972 | Moseltalbrücke | bei Winningen, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Konstruktionstyp: Stahlkastenträgerbrücke. (Abb. 3.13) |

| 1969-1976 | Oberkasseler Brücke (Auch: Oberkassel Bridge, Rheinbrücke Düsseldorf-Oberkassel.) | Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | Schrägseilbrücke der „Düsseldorfer Brückenfamilie“. |

| 1970 | Bohrpfahlwand für die Allianz-Neubauten | Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland | |

| 1970-1972 | Loisachbrücke | Ohlstadt, Bayern, Deutschland | Spannbetonbrücke. Gebaut im Taktschiebeverfahren. |

| 1970-1973 | Bettenhaus Uniklinik Köln | Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | Hochhaus als Hängehaus mit im Taktschiebeverfahren hergestellten Kragträgern am zuvor mit einer Kletterschalung errichteten Betonkern. |

| 1970-1975 | Puente General Artigas (Dt.: General-Artigas-Brücke.) | Paysandú, Departamento Paysandú, Uruguay. Brücke über den Río Uruguay zwischen Colón, Provinz Entre Ríos, Argentinien und Paysandú. | Eine internationale Straßenbrücke. Leonhardt: Berater. Freivorbauverfahren. Spannbeton. |

| 1970-1976 | König-Karl-Brücke (Auch: König-Karl-Bridge.) | Stuttgart/ Stadtteil Bad Cannstatt, Baden-Württemberg, Deutschland. Überführung des Neckars. | Konstruktionstyp: Stahlkastenträgerbrücke. |

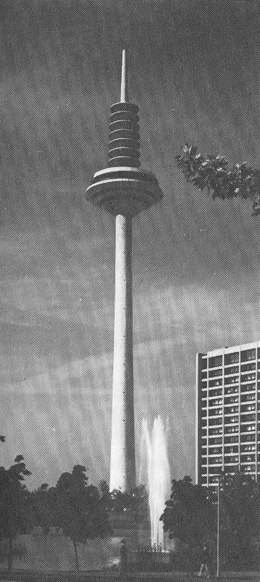

| 1970-1977 (1979) | Fernsehturm Frankfurt am Main (Auch: Europaturm, Frankfurter Funkturm, Fernmeldeturm Frankfurt am Main oder „Ginnheimer Spargel“.) | Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland | 337,5 m hoch. (Abb. 3.14) |

| 1971-1972 | Fußgängerbrücke Villingen-Schwenningen (Auch: „Bickensteg“.) | Villingen-Schwenningen, Baden-Württemberg, Deutschland | Konstruktionstyp: asymmetrische Schrägseilbrücke. |

| 1971-1972 | Sieben Getreidesilos (Auch: Soja-Silos von Mainz, Soy-Silos at Mainz.) | bei Mainz, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Wände aus vorgespanntem Stahlbeton, Dächer aus konischen Betonschalen. |

| 1971-1978 (1979) | Kochertalbrücke (A 6) | bei Braunsbach/ OT Geislingen am Kocher, Baden-Württemberg, Deutschland | Höchste Talbrücke Deutschlands. Konstruktionstyp: Spannbeton-Hohlkastenbrücke. |

| 1971-1980 (1981) | Fernsehturm Köln (Auch: Colonius, Colonius-Fernmeldeturm, Fernmeldeturm Köln.) | Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | 266 m hoch. |

| 1971-1980 | Fernsehturm Kiel (Auch: Fernmeldeturm Kiel.) | Kiel, Schleswig-Holstein, Deutschland | |

| 1971-1980 (1986) | Fernsehturm Bremen (Auch: Bremer Fernsehturm, Fernmeldeturm Bremen.) | Bremen, Freie Hansestadt Bremen, Deutschland | |

| 1971-1980 | Fernsehturm Koblenz (Auch: Fernmeldeturm Koblenz oder Fernmeldeturm Kühkopf.) | Koblenz, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Ca. 260 m hoch. |

| 1971-1982 | Fernsehturm Nürnberg (Auch: Fernmeldeturm Nürnberg, Nürnberger Fernmeldeturm, Nürnberger Ei.) | Nürnberg, Bayern, Deutschland | Ca. 293 m hoch. (Abb. 3.15) |

| 1972-1973 | Val-Restel-Brücke | Rovereto, Trentino-Alto Adige (Trentino-Südtirol), Italien | Anwendung des Taktschiebeverfahrens bei einem Kurvenradius von nur 150 m. Die Brücke führt über das Restel-Tal (Tal, ital.: Val, Valle). (Abb. 3.16) |

| 1972-1975 | Fernsehturm Mannheim (Auch: Fernmeldeturm Mannheim.) | Mannheim, Baden-Württemberg, Deutschland | Ca. 213 m hoch. |

| 1972-1977 (1978) | Complejo Zárate-Brazo Largo (Auch: Zárate-Brazo Largo-Brücke I und II, Puente de Zárate-Brazo Largo I und II.) | Zárate, Provinz Buenos Aires, Argentinien. Über den Fluss Paraná spannend, Zárate und Brazo Largo, Provinz Entre Ríos, Argentinien verbindend. | Leonhardt: Beratung. Zwei identische Schrägseilbrücken. |

| 1972-1978 | Brücke über den Shatt-al-Arab (Auch: Brücke über den Schatt-al-Arab.) | Basra, Provinz Basra, Irak (Auch: Al-Basrah, Al Basrah, Al-Başrah, al-Başra, Basrah oder Bassora.) | Im Mitteilteil Drehbrücke für den Schiffsverkehr. |

| 1972 (1975) -1978 | Cable Bridge bei Pasco-Kennewick (Auch: Ed Hendler Bridge, Pasco-Kennewick-Brücke, Pasco-Kennewick Bridge.) | Pasco, Washington, USA. Verbindung der Orte Pasco und Kennewick, beide in Washington, USA, über den Columbia River. | Schrägseilbrücke. Planungen mit Arvid Grant. |

| 1973 | Fernsehturm Mannheim | Mannheim, Baden-Württemberg, Deutschland | |

| 1973-1975 | Fußgängerbrücke über den Neckar | Mannheim, Baden-Württemberg, Deutschland | Schrägseilbrücke. |

| 1973-1978 | Neckartalbrücke Weitingen | bei Eutingen im Gäu/ Stadtteil Weitingen (bzw. Horb am Neckar (Kreisstadt)), Baden-Württemberg, Deutschland | Stahlkastenträgerbrücke. |

| 1975-1976 | Fußgängerbrücke über die Rems | bei Waiblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | Beton-Bogenbrücke. |

| 1975-1981 | Stadtautobahnüberbauung Schlangenbader Straße | Berlin, Bundesland Berlin, Deutschland | Wohnungskomplex. |

| 1976 | Sporthalle Sindelfingen (Auch: Glaspalast Sindelfingen.) | Sindelfingen, Baden-Württemberg, Deutschland | |

| 1976-1977 | Neckarburgbrücke | bei Rottweil, Baden-Württemberg, Deutschland | Konstruktion: Stahlbeton-Bogenbrücke, hergestellt im Taktschiebeverfahren. |

| 1976-1977 | Fußgängerbrücke Rosenstein | Stuttgart/ Stadtteil Bad Cannstatt, Baden-Württemberg, Deutschland. | Konstruktionstyp: Asymmetrische Monokabel-Hängebrücke. |

| 1976-1979 (Bei GODDEN 1997 Baujahr mit 1961 angegeben.) | Fleher Rheinbrücke (Auch: Autobahnbrücke Düsseldorf-Flehe, Fleher Brücke, Rheinbrücke Flehe.) | Düsseldorf/ Stadtteil Flehe, Nordrhein-Westfalen, Deutschland. Zwischen Düsseldorf-Flehe und Neuss, Nordrhein-Westfalen, Deutschland über den Rhein. | Schrägseilbrücke der „Düsseldorfer Brückenfamilie“. |

| 1977-1978 | Mainbrücke | bei Mainhausen/ OT Mainflingen, Hessen, Deutschland | Konstruktionstyp: Betonbalkenbrücke. Hergestellt im Taktschiebeverfahren. |

| 1977-1984 | Faröbrücke (Auch: Farø-Brücke, Farö-Brücke, Farøbroerne.) | bei Vordingborg (Insel Seeland), Region Seeland (Sjælland), Dänemark | Entwurf mit Christiani & Nielsen (1977-1978). Arch.: E. Villefrance. |

| 1978-1982 | Mainbrücke | bei Marktbreit, Bayern, Deutschland | Konstruktionstyp: Betonbalkenbrücke, hergestellt im Taktschiebeverfahren. |

| 1978-1993 | Second Hooghly River Bridge | Kalkutta, Westbengalen, Indien | Konstruktionstyp: Schrägseilbrücke. |

| 1979 | Angosturita-Brücke | bei Ciudad Guayana, Bolívar, Venezuela | Konstruktionstyp: Stahl-Bogenbrücke; Umsetzung: nicht gebaut. Überquerung des Rio Caroní. |

| 1979 | Rhein-Staudamm | bei Kehl, Baden-Württemberg, Deutschland und Straßburg, Region Elsass, Frankreich | |

| 1979 (1981)-1983 | Aichtalbrücke | bei Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland | Konstruktionstyp: Betonbalkenbrücke, hergestellt im Taktschiebeverfahren. Länge: 1'161 m. |

| 1980 | Universitätstunnel | Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | |

| 1980-1990 | Zahlreiche Brücken der Eisenbahn-Hochgeschwindigkeitsstrecke Mannheim-Stuttgart | Zwischen Mannheim, Baden-Württemberg, Deutschland und Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland | |

| 1980-1990 | Zahlreiche Brücken der Eisenbahn-Hochgeschwindigkeitsstrecke Hannover-Würzburg | Zwischen Hannover, Niedersachsen, Deutschland und Würzburg, Bayern, Deutschland | |

| 1981-1982 | Sunshine-Skyway Bridge über die Tampa Bay | Bradenton, Florida, USA Zwischen Bradenton und Saint Petersburg, Florida, USA über die Tampa Bay (Golf von Mexiko). | Umsetzung: Nicht gebaut (nur Entwurf). |

| 1981-1984 | Maintalbrücke Gemünden | bei Gemünden, Bayern, Deutschland | Konstruktionstyp: Spannbeton-Hohlkastenbrücke. |

| 1981-1985 | Brücke über den Paraná | Posadas, Provinz Misiones, Argentinien Zwischen Posadas und Encarnación, Departamento Itapúa, Paraguay über den Grenzfluss Paraná. | Konstruktionstyp: Schrägseilbrücke. |

| 1983 | Werratalbrücke | bei Hann. Münden/ OT Hedemünden, Niedersachsen, Deutschland | Erster Wettbewerbspreis. Umsetzung: Nicht gebaut. |

| 1985 | East Huntington Bridge über den Ohio River | Huntington, West Virginia, USA Zwischen Huntington und Proctorville, Ohio, USA. | Konstruktionstyp: Schrägseilbrücke. Leonhardt: Beratender Ingenieur. |

| 1990-1991 | La-Cartuja-Brücke | Sevilla, Provinz Sevilla, Spanien | Konstruktionstyp und Rekord: Schlankste Balkenbrücke der Welt, Verhältnis: L/ 57. Anlässlich der EXPO 1992. |

| 1992 | Aufklappbarer Mittelteil für die Galata-Brücke | Istanbul, Provinz Istanbul, Türkei | Überquerung des Goldenen Horns. |

| 1999 | Reichstagskuppel | Berlin, Bundesland Berlin, Deutschland | Mit Sir Norman Foster (*1935) |

[Quellen unter anderem: LEONHARDT 1984, RICKEN 1994, S. 222-223 und GODDEN 1997]

| Baujahr | Bezeichnung | Ort | Weitere Informationen |

|---|---|---|---|

| 1907-1910 | Veurdre-Brücke über die Allier (Auch: Le Veurdre-Brücke oder Pont du Veurdre.) | Le Veurdre, Region Auvergne, Frankreich | Konstruktion: Hohlkastenträger mit 3 x 72,5 m Spannweite. Ing.: Eugéne Freyssinet (1879-1962). |

| 1919-1922 | Šabolovka-Radioturm (Auch: Sendeturm von Radio Moskau.) | Moskau, Oblast Moskau, Föderationskreis Zentralrussland, Russland | Konstruktion: 150 m hoher Gitterturm aus sechs Hyperboloid-Segmenten; Ing.: Vladimir Gregorjewitsch Šuchov (1853-1939). |

| 1926-1930 | Bau der Elorn-Brücke | bei Plougastel, Bretagne, Frankreich | Konstruktion: Zweigeschossiger Kastenquerschnitt, Spannbeton, Spannweite 3 x 186,4 m. Ing.: Eugéne Freyssinet (1879-1962). |

| 1927-1931 | George-Washington-Brücke über den Hudson | New York City, New York, USA | New York CityKonstruktion: Hängebrücke mit ca. 1’067 m Spannweite. Ing.: Othmar Hermann Ammann (1879-1965). New York, USA |

| 1928 | Saalebrücke | Alsleben, Sachsen-Anhalt, Deutschland | Konstruktion: vorgespanntes Zugband. Ing.: Franz Dischinger (1887–1953). |

| 1929 | Echelsbacher Brücke über die Ammer | bei Rottenbuch, Bayern, Deutschland Zwischen Rottenbuch und Bad Bayersoien, Bayern, Deutschland über die Ammerschlucht. | Konstruktion: Melan-Bauweise für Bogenbrücken (Joseph Melan (1853-1941)). 130 m Bogenspannweite. |

| 1929-1930 | Salginatobelbrücke | Schiers, Kanton Graubünden, Schweiz | Konstruktion: Dreigelenkbogen mit einem Hohlkastenprofil in Stahlbeton, Bogenspannweite: über 90 m, Gesamtlänge: 133 m. Ing.: Robert Maillart (1872-1940). |

| 1930-1931 | Empire State Building | New York City, New York, USA | Konstruktion: Stahlskelett, 381 m Höhe, 443 m inkl. Antenne. Arch.-Büro: Shreve, Lamb & Harmon Associates. |

| 1931-1935 | Hoover-Staudamm (Engl.: Hoover Dam.) | bei Las Vegas, Nevada, USA Stauung des Colorado-Flusses im Black Canyon. | Konstruktion: 223 m hohe Staumauer. Der aufgestaute See dahinter fäßt 35 km³ Wasser. Fritz Leonhardt besuchte den Bau des Staudamms während seiner Hitch-Hike-Tour durch die USA im Jahre 1933. |

| 1932-1937 | Golden Gate Bridge | San Francisco, Kalifornien, USA | Konstruktion: Hängebrücke, 1’280 m Stützweite. Ing.: Joseph B. Strauss (1870-1938). Beratender Ing.: Othmar Hermann Ammann (1879-1965). |

| 1933 | Beginn der Serienproduktion von 16 m langen Spannbetonmasten | o.A. | Ing.: Eugéne Freyssinet (1879-1962). |

| 1935-1937 | Bahnhofsbrücke | Aue, Sachsen, Deutschland | Konstruktion: Weltweit erste Spannbetonbrücke ohne Verbund, dreifeldrige Hauptbrücke als Balkenbrücke, Länge: 69 m, Gesamtlänge von Hauptbrücke und Vorlandbrücken: 308, m. Ing.: Franz Anton Dischinger (1887-1953). |

| 1938 | Versuche mit glasfaserverstärkten Kunststoffseilen als Spannstahlersatz | o.A. | Ing.: Eugéne Freyssinet (1879-1962). |

| 1939 | Spannbetonhalle | o.A. | Ing.: Eugéne Freyssinet (1879-1962). |

| 1940 | Einsturz der Tacoma Narrows Bridge | Tacoma, Washington, USA | Konstruktion: Hängebrücke mit 885 m Spannweite. Untersuchung der Einsturzursache durch die Ingenieure Theodore von Kármán (1881-1963), Glenn B. Woodruff und Othmar Hermann Ammann (1879-1965). Infolge gab es entscheidende Neuerungen im Brückenbau, z.B. die Entwicklung des Steifigkeitsindexes (stiffness index) durch O.H. Ammann oder die Entwicklung der Monokabel-Hängebrücke (1953) durch Leonhardt, und manche bestehenden Brücken wurden nachträglich verstärkt bzw. versteift, z.B. 1946 die Bronx-Whitestone Bridge, New York City, New York, USA |

| 1949 | Walnut Lane Bridge | Philadelphia, Pennsylvania, USA | Konstruktion: Spannbetonbrücke (Spannbetonfertigteile). Erste Spannbetonbrücke in den USA mit 48 m und 22 m Spannweite. |

| 1951 | Josef-Kardinal-Frings-Brücke (Auch: Rheinbrücke zwischen Düsseldorf und Neuss.) | Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Zwischen Düsseldorf und Neuss, Nordrhein-Westfalen, Deutschland. | Gesamtlänge: 780 m. Größte Stützweite: 206 m. Damals schlankste geschweißte Vollwandbalkenbrücke der Welt. |

| 1953 | Versuchsbau aus Stahlbeton-Großplatten | Berlin/ Bezirk Treptow-Köpenick/ OT Johannisthal, Bundesland Berlin, Deutschland | Experimentalbau als Vorreiter für die Plattenbausiedlungen der DDR. |

| 1953-1986 | Deltaprojekt | Niederlande | Schutz der Hälfte des unter dem Meeresspiegel liegenden Landes gegen Hochwasser. |

| 1959 | Mainbrücke im Industriepark Höchst (Auch: Werksbrücke Mitte (Höchst) oder Mittlere Werksbrücke oder Alte Werksbrücke der Farbwerke Höchst.) | Frankfurt am Main/ Industriepark Höchst, Hessen, Deutschland | Konstruktion: Spannbeton. Freier Vorbau. Gesamtlänge: 258 m. Größte Spannweite: 130 m. Private werksinterne Brücke der Hoechst AG. |

| 1959-1964 | Verrazano Narrows Bridge | New York City, New York, USA | Konstruktion: Hängebrücke mit einer Mittelöffnung von 1'298 m. Bis zum Jahr 1981 längste Hängebrücke der Welt. Die Durchfahrtshöhe (Höhe unterhalb des Fahrbahnträgers) zwischen 55,8 m und 69,8 m. Ing.: Othmar Hermann Ammann (1879-1965). |

| 1964-1970 | Assuan-Staudamm | Assuan, Government Assuan, Ägypten | Aufgestauter See besitzt eine Fläche von über 5'000 km². Dabei fasst er 135-169 km³ Wasser. |

| 1965-1969 | John Hancock Center | Chicago, Illinois, USA | Konstruktion: (Stahlskelett) pyramidenartige Röhre mit diagonalen Aussteifungen (x-braced tube concept), 342 m hoch. Ing.: Fazlur Khan (1929-1982). |

| 1969-1974 | Willis Tower (ehem. Sears Tower) | Chicago, Illinois, USA | Konstruktion: Bundled Tube System, dt. Gebündeltes Röhrensystem/ Gebündelte Röhrenstruktur, 442 m hoch. Ing.: Fazlur Khan (1929-1982). |

| 1970-1973 | Bosporus-Brücke | Istanbul, Provinz Istanbul, Türkei | Konstruktion: Hängebrücke, Gesamtlänge: 1’560 m, Länge der Mittelöffnung: 1’074 m, Durchfahrtshöhe: 64 m, Höhe der Pylone: 165 m. Ing.: Gilbert Roberts (1899-1978). |

| 1976-1980 | Ganterbrücke | bei Brig, Kanton Wallis, Schweiz | Teil der Simplonpassstraße; Konstruktion: Extradosed-Brücke (Kombination aus vorgespannter Balkenbrücke und Schrägseilbrücke), Gesamtlänge: 700 m, Hauptöffnung: 174 m; Ing.: Christian Menn (*1927). |

| 1978-1988 | Seto-Ōhashi (Auch: Große Setobrücke.) | Sakaide, Region Shikoku, Japan | Konstruktion: Brückenkomplex aus drei Hängebrücken, zwei Schrägseilbrücken, zwei Hochstraßen und eine Stahlfachwerkbrücke. Gesamtlänge: 13,12 km. |

| 1981 | Humber Bridge | bei Hessle, England, UK | Konstruktion: Hängebrücke. Löste die Verrazano Narrows Bridge als längste Hängebrücke der Welt ab. Mittelöffnung: 1’410 m. |

| Baujahr | Bezeichnung | Ort | Weitere Informationen |

|---|---|---|---|

| 1928-1930 | Chrysler Building | New York City, New York, USA | Höhe: 319 m. Arch.: William van Alen (1882-1954). |

| 1929-1931 | Empire State Building | New York City, New York, USA | Höhe: 443 m. Arch.-Büro: Shreve, Lamb & Harmon Associates, insbesondere William F. Lamb (1883-1952). |

| 1959-1967 | Fernsehturm Ostankino (Auch: Ostankino-Turm oder Fernsehturm Moskau-Ostankino.) | Moskau/ Stadtteil Ostankino, Oblast Moskau, Föderationskreis Zentralrussland, Russland | 537 m hoch. Arch./ Ing.: Nikolai Wassiljewitsch Nikitin (1907-1973). Leonhardt hier als Berater tätig. |

| 1973-1976 | CN Tower | Toronto, Ontario, Kanada | Funktion: Fernsehturm. Höhe: 553 m; Arch.: John Andrews (*1933). |

| Baujahr | Bezeichnung | Ort | Weitere Informationen |

|---|---|---|---|

| 1925-1926 | Bauhaus Dessau | Dessau-Roßlau, Sachsen-Anhalt, Deutschland | Arch.: Walter Gropius (1883-1969). |

| 1927 | Weißenhofsiedlung | Stuttgart/ Stadtteil Weißenhof, Baden-Württemberg, Deutschland | Teil der 1927 vom Deutschen Werkbund initiierten Ausstellung „Die Wohnung“. Leitung unter dem Arch. Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969). |

| 1929 | Ausstellungspavillon des Deutschen Reiches auf der Weltausstellung in Barcelona | Barcelona, Provinz Barcelona, Spanien | Arch.: Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969). |

| 1930 | Villa Tugendhat | Brno (dt.: Brünn), Region Jihomoravský kraj, Tschechien | Arch.: Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969). |

| 1931 | Villa Savoye | Poissy-sur-Seine bei Paris, Region Île-de-France, Frankreich | Arch.: Le Corbusier (Charles-Édouard Jeanneret-Gris, 1887-1965). |

| 1933 | Haus Schminke | Löbau, Sachsen, Deutschland | Arch.: Hans Scharoun (1893-1972). |

| 1935-1937 | Fallingwater | bei Uniontown und Pittsburgh, Pennsylvania, USA | Arch.: Frank Lloyd Wright (1967-1959). |

| 1949 | Glass House | New Canaan, Connecticut, USA | Arch.: Philip Johnson (1906-2005). |

| 1950-1951 | Farnsworth House | bei Piano, lllinois, USA | Arch.: Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969). |

| 1956-1959 | Solomon R. Guggenheim Museum | New York City, New York, USA | Arch.: Frank Lloyd Wright (1967-1959). |

| 1957-1973 | Sydney Opera House (Dt.: Sydney Opernhaus. | Sydney, New South Wales, Australien | Arch.: Jørn Utzon (1918-2008). Ing.-Büro: Ove Arup & Partners, insbesondere Peter Rice (1935-1992). |

| 1958 | Seagram Building | New York City, New York, USA | Arch.: Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969). |

| 1971-1977 | Centre Georges Pompidou | Paris, Region Île-de-France, Frankreich | Paris, Region Arch.: Renzo Piano (*1937), Richard Rogers (*1933) und Gianfranco Franchini. Ing.-Büro: Ove Arup & Partners, insbesondere Peter Rice (1935-1992). le-de-France, Frankreich |

| 1997 | Guggenheim-Museum | Bilbao, Bizkaia, Spanien |

Kurzbeschreibung:

| Weitere Namen | Rodenkirchener Brücke |

|---|---|

| Konstruktion | Hängebrücke, erdverankert, Pylone (Portalrahmen) und Seile aus Stahl |

| Baugeschichte | Bauzeit: 1938-1941 |

| Zerstörung | 1945 |

| Originalgetreuer Wiederaufbau | 1953-1954 |

| Erweiterung | 1990-1994 |

| Abmessungen | Gesamtlänge: 567,0 m |

| Spannweiten | 94,5 + 378,0 + 94,5 m |

| Brückentafel | 22,6 m Überbaubreite |

Die Autobahnbrücke in Köln-Rodenkirchen ist Fritz Leonhardts erste Hängebrücke. Nachdem er drei Jahre lang im Reichsverkehrsministerium in Berlin erste Erfahrungen im Brücken- und Autobahnbau gesammelt hatte, bekam er die Bauleitung der auch so genannten Rheinbrücke Rodenkirchen angeboten. Leonhardt entwarf im Alter von 29 Jahren die 567 Meter lange Stahlkonstruktion und leitete den Bau. Dabei standen ihm seine Freunde Paul Bonatz (1877-1956) als Architekt und Karl Schaechterle (1879-1971) als Ingenieur zur Seite.

Die mit dem Bau beauftragte Stahlbaufirma Klönne hatte schon Vorentwürfe angefertigt, als Leonhardt die Leitung der Planungen übernahm. Der Vorentwurf war sehr konservativ: Es war geplant die Kabelkräfte in bis zu 6 m hohen Fahrbahnträgern zu verankern, weil man dem Kiesgrund nicht die Kräfte einer Bodenverankerung zutraute. Leonhardt brachte jedoch seine Erfahrungen aus den USA ein und setzte mithilfe von Bonatz, Schaechterle und Fritz Todt (1891-1942) erhebliche Änderungen durch.

„Bei Hängebrücken muss das Tragende und Stützende kräftig und stark, das Hängende schwebend leicht bemessen werden. Je deutlicher dieser Gegensatz in abgewogenen Verhältnissen herausgearbeitet wird, umso schöner und kühner wird die Hängebrücke.“ Dies schrieb Leonhardt 1940 in einem Aufsatz über die Rodenkirchener Brücke in der Zeitschrift „Der Deutsche Baumeister“. [LEONHARDT 1984, S. 75]

Mit Hinweis auf die George-Washington-Brücke von O.H. Ammann (1879-1965) konnte Leonhardt davon überzeugen, dass die Versteifungsträger schlanker sein konnten, als es sich bei Einhaltung der Durchbiegungsgrenzen nach DIN ergeben würde. Die schließlich gebaute Brücke hatte Spannweiten von 94,5 + 378,0 + 94,5 m und der Versteifungsträger war statt 6,0 m nur 3,3 m hoch.

Am 28. Februar 1945 wurde die Brücke durch Fliegerangriffe zerstört. Die Pylone blieben beim Einsturz aber stehen. Die Rodenkirchener Brücke war durch ihre elegante Erscheinung jedoch sehr überzeugend gewesen, sodass sie von 1953 bis 1954 mit denselben Pylonen in der gleichen Form wieder aufgebaut wurde. Nur einige Konstruktionsdetails wurden abgeändert, was aber zum Bedauern Leonhardts ohne seine Beteiligung geschah. Von 1990 bis 1994 wurde die Brücke auf die doppelte Breite erweitert, wodurch die markanten Doppel-Portale entstanden (Abb. 3.17. Ebenso Abb. 1.02 und 2.09).

Kurzbeschreibung:

| Weitere Namen | Deutzer Brücke |

|---|---|

| Konstruktion | Kastenträger aus Stahl, Fahrbahnplatte aus Stahlbeton |

| Baugeschichte | Bauzeit: 1946-1947 |

| Instandsetzung (jetzt Spannbeton) und Erweiterung | 1976-1980 |

| Abmessungen | Gesamtlänge: 437,0 m |

| Spannweiten | 132,0 + 184,5 + 120,7 m |

| Brückentafel | 20,6 m Überbaubreite |

| Bauhöhe in der Hauptöffnung | 3,2-7,8 m |

Nach dem Zweiten Weltkrieg waren alle Rheinbrücken zerstört. Als erste sollte die Deutzer Brücke in Köln wieder aufgebaut werden (Abb. 3.19). Gerd Lohmer (1909-1981), ein mit Leonhardt befreundeter Architekt aus dem Büro Bonatz, sorgte dafür, dass Leonhardt in Köln beim Wiederaufbau mitarbeitete.

Die britische Militärregierung erlaubte damals nur demontierbare Behelfsbrücken mit maximal zwei Spuren. Der Chef des Tiefbauamtes versuchte, eine normale Brücke durchzusetzen, konnte aber nur einen nach Ansicht Leonhardts eher unbeholfenen Entwurf vorlegen. Mit Lohmer als Berater machte Leonhardt einen verbesserten Vorschlag. Er entwarf einen ungewöhnlich schlanken Stahl-Kastenträger (Abb. 2.12). Dies, einerseits um Material zu sparen und andererseits, um eine spätere Erweiterung der Brücke zu erleichtern. Die Durchbiegung lag zwar über dem nach DIN zulässigen Wert, aber da Leonhardt schon bei der Rodenkirchener Brücke gelernt und bewiesen hatte, dass es nicht auf die Durchbiegung, sondern auf die Schwingung ankommt, erreichte er schließlich die Zustimmung der Stadtverordneten. Danach bewirkte Leonhardt auch die Zustimmung der britischen Militärregierung, indem er sie vor einer drohenden zu schnellen Überlastung einer nur zweispurigen Behelfsbrücke warnte.

Die ungewöhnliche Schlankheit der Deutzer Brücke von 1: 56 im Mittelbereich der Hauptöffnung war das zur damaligen Zeit Besondere und Neue. In den Jahren 1976 bis 1980 fanden eine Instandsetzung und der Neubau einer zweiten parallelen Brücke statt, um die Fahrbahn zu verbreitern. Die Form der bestehenden Brücke wurde zwar beibehalten, jedoch als Spannbetonkonstruktion ausgeführt (Abb. 3.18).

Kurzbeschreibung:

| Konstruktion | Schaft aus Stahlbeton, Aussichtsplattform und Antennenmast aus Stahl |

|---|---|

| Baugeschichte | Bauzeit: 1953-1956 |

| Abmessungen | Höhe an der Antennenspitze nach Umbau der Sendeanlage 1965: 216,6 m, Höhe zur Aussichtsplattform: 150 m, Fundamentplatte: Durchmesser: 27 m, Gewicht: 1500 t, Dicke: 3,25 m, Schaft: Durchmesser an der Basis: 10,8 m, Durchmesser in Höhe der Plattform 5,1 m, maximale Wanddicke: 0,8 m, |

| Turm-Gesamtgewicht | 3’000 t |

Der Stuttgarter Fernsehturm auf dem Berg „Hoher Bopser“ ist der weltweit erste Funkturm mit einem runden Betonschaft (Abb. 3.20 und 2.16). Anfang 1953 plante der Süddeutsche Rundfunk auf dem Bopser einen gut 200 m hohen Stahlgittermast zu bauen, um damit die umliegenden Täler „auszuleuchten“. Fritz Leonhardt gefiel der Gedanke an einen solchen Turm mit der Gestalt eines übergroßen Hochspannungsmasts nicht, weil er durch seine Höhe auf dem exponierten Standort in der ganzen Stadt auffallen würde. Deshalb schlug er als Alternative einen schlanken Betonturm mit Aussichtsplattform, Restaurant und Betriebsräumen in 150 m Höhe vor. Da der SDR den Gastronomieteil und die Aussichtsplattform nicht finanzieren durfte, kümmerte sich Leonhardt mit dem Verwaltungsdirektor des SDR auch darum, Investoren zu finden. Nach zwei Jahren Bauzeit fand 1956 die Einweihung statt. Im ersten Jahr nach der Eröffnung wurde er von 300’000 Menschen besucht. Fortan besuchten jährlich 700’000 bis 800’000 Menschen den Turm. Die elegante „Betonnadel“ gilt heute als der Prototyp der damals weltweit einsetzenden Welle von Funkturmbauten aus Stahlbeton. Der Stuttgarter Fernsehturm regte schnell zu weiteren Turmbauten in Deutschland und international an. Leonhardt war folgend an der Entstehung zahlreicher Fernseh- und Fernmeldetürme beteiligt; darunter u.a. in Hannover (1957), Hamburg (1964-1968, Abb. 3.10), Frankfurt (1970-1977 (1979), Abb. 3.14), Köln (1971-1980 (1981)), Nürnberg (1971-1982, Abb. 3.15) und neben Moskau (Russland, 1959-1967) weitere weltweit.

Kurzbeschreibung:

| Konstruktion | Schrägseilbrücke in Harfenform, Seile, Pylon und Brückentafel aus Stahl |

|---|---|

| Baugeschichte | Bauzeit: 1969-1976 |

| Abmessungen | Hauptspannweite: 257,75 m |

| Brückentafel | Überbaubreite: 35,0 m, Überbauhöhe: 3,15 m |

Die Oberkasseler Brücke war die dritte von Leonhardt geplanten Schrägseilbrücken der „Düsseldorfer Brückenfamilie“ (Abb. 2.15 und 3.21). Sie ersetzte eine Dauerbehelfsbrücke von 1948. Zuvor hatte Leonhardt schon die Theodor-Heuss-Brücke (1953-1957; vermutlich erste „moderne“ und reine Schrägseilbrücke Deutschlands; auch Nordbrücke Düsseldorf genannt; Abb. 3.06) und die Rheinkniebrücke (1965-1969, Abb. 3.11) mit Friedrich Tamms (1904-1980) entworfen. Tamms wollte als Stadtplaner und Beigeordneter der Stadt (= Mitglied des Stadtvorstands), dass die neu zu errichtenden Brücken dem Flair Düsseldorfs entsprechen. Mit der Abfolge an eleganten Schrägseilbrücken gab Leonhardt dem Düsseldorfer Rheinpanorama ein unverwechselbares Gesicht, weshalb man von der „Düsseldorfer Brückenfamilie“ spricht.

Die Aufgabenstellung für die Oberkasseler Brücke beinhaltete eine Besonderheit: Die Brücke sollte zunächst neben der vorhandenen Behelfsbrücke errichtet, dann die Behelfsbrücke abgebrochen und schließlich die neue Brücke quer auf die Achse der alten Brücke verschoben werden. Der Verkehr sollte währenddessen bis auf den Verschiebevorgang aufrechterhalten werden. Zudem war wegen der Straßenbahn bei der neuen Brücke eine stattliche Breite von 35 m erforderlich. Bei der Planung spielte die Durchführbarkeit des geplanten Verschubs eine erhebliche Rolle. Durch den Entwurf einer symmetrischen Schrägseilbrücke mit nur einem Pylon in der Mitte des Flussbetts genügten schließlich drei Verschubbahnen für die Hauptbrücke.

Am 20. Dezember 1973 wurde die Oberkasseler Brücke zunächst an ihrem vorläufigen Standort eingeweiht. Erst drei Jahre später fand vom 7. bis 8. April 1976 der spektakuläre Querverschub der Brücke in die Achse der zuvor abgebrochenen Dauerbehelfsbrücke statt. Am 16. April wurde die verschobene Brücke zunächst für die Straßenbahn und Fußgänger freigegeben. Am 30. April erfolgte die allgemeine Freigabe für den Verkehr. Im Jahr 2002 wurde die Düsseldorfer Brückenfamilie mit der Eröffnung der Flughafenbrücke (1998-2002) um eine weitere Schrägseilbrücke erweitert. Auffälligstes Merkmal sind die zwei Pylone in der Form auf der Spitze stehender Dreiecke, die wegen des nahen Flugverkehrs besonders niedrig sein mussten. An der vom Ingenieurbüro Grassl entworfenen Brücke war auch das Büro Leonhardts (LAP) wieder beteiligt.

Kurzbeschreibung:

| Konstruktion | Mastgestützte, vorgespannte Seilnetz-Dachkonstruktion (Membranstruktur), Maste und Seilnetze aus Stahl, Membran aus Acrylpaneel (Plexiglas®) |

|---|---|

| Baugeschichte | Bauzeit: 1968-1972 |

| Abmessungen | Überdachte Fläche: 74’000 m² |

Der deutsche Weltausstellungspavillon für die EXPO 1967 war ein so großer Erfolg, dass die Stadt Montreal, Kanada, das nur für einen Sommer geplante Bauwerk nach der Weltausstellung behielt und weiternutzte, bis es bei einem Schneesturm, für den es nicht ausgelegt war, einstürzte. Die neue Formenwelt der Zeltlandschaft Frei Ottos (*1925) inspirierte auch viele Architekten. Deshalb war es für Fritz Leonhardt nicht verwunderlich, dass beim Wettbewerb für die Sportbauten der Olympischen Spiele 1972 in München ein Entwurf mit Zeltdächern in der gleichen Art auftauchte. Der Vorschlag stammte von dem Architekturbüro Behnisch & Partner und gewann den ersten Preis.

Aufgrund der im Vergleich zum Pavillon in Montreal gigantischen Dimensionen, über 70’000 m² Dachfläche, 280 m freier Rand, bestanden sowohl beim Preisgericht, als auch in der Fachwelt erhebliche Zweifel, ob das Zeltdach überhaupt baubar war. Frei Otto und Fritz Leonhardt fühlten sich jedoch unbefangen, weil sie am Wettbewerb nicht beteiligt waren, und setzten sich für den Entwurf ein, der sie so begeisterte. Leonhardt leistete fortan Überzeugungsarbeit und Frei Otto tüftelte an Lösungen für die kühne Konstruktion des Stadion-Zeltdachs. Im Mai 1968 traf der Bauherr schließlich die Entscheidung, dass die Zeltlandschaft von Günter Behnisch (1922-2010) gebaut werden soll und beauftragte das Büro Leonhardts mit der Ingenieurarbeit. Leonhardt machte Jörg Schlaich (*1934) zum Projektleiter, der zwar zu dem Zeitpunkt keine Erfahrung mit Seilkonstruktionen hatte, dessen Fähigkeiten Leonhardt aber sehr hoch einschätzte. Als Rektor der Universität Stuttgart konnte sich Leonhardt selbst nur zeitweise in München mit dem Projekt befassen.

Bei der Planung der vielen Details mussten die Ingenieure vieles unter großem Zeitdruck neu entwickeln und anfertigen lassen. Als das kritischste Problem entpuppte sich die enorm zeitaufwendige Berechnung der Seillängen für den Zuschnitt mithilfe von Drahtmodellen. Schließlich gelang es John H. Argyris (1913-2004), dem „Vater der Finiten Elementmethode“ [LEONHARDT 1984, S. 228], mit seinen Mitarbeitern, eine elektronische Zuschnittsberechnung zu entwickeln, die schließlich das Projekt vor dem Scheitern rettete. Viele Beteiligte setzten sich sehr ambitioniert für das Gelingen des Projekts ein. In seinen „Erinnerungen“ beschrieb Leonhardt z.B. die Faszination, als die am Boden vormontierten Netze an den Masten hochgezogen wurden und die Erleichterung darüber, dass aufgrund vieler Versuche an Modellen die Montagearbeiten erstaunlich reibungslos abliefen [LEONHARDT 1984, S. 221-231. Insbesondere S. 229-230].

Aufgrund der vielen Schwierigkeiten und dadurch notwendigen Kompromisse waren zum Schluss weder Frei Otto noch Fritz Leonhardt über ihr Werk richtig glücklich. Umso größer war deshalb später die Erleichterung über die breite Zustimmung aus der Öffentlichkeit zu den heute so berühmten Zeltdächern (Abb. 3.22, 3.23).