WandelBAR– Zukunftsfähige Lehre & Beratung gestalten

ThemenThemen verständlich erklärt – Future Skills im Überblick

Was genau sind eigentlich Future Skills? Was bedeutet Future Skill Readiness? Und warum sind diese Begriffe so entscheidend für eine zukunftsfähige Hochschulbildung?

Auf dieser Seite bringen wir Licht ins Begriffs-Dickicht: Wir erklären zentrale Konzepte wie Kompetenzrahmen, Kompetenzorientierung, Microcredentials und vieles mehr – kurz, prägnant und verständlich. Unser Ziel: Ihnen Orientierung und ein gemeinsames Verständnis für die Weiterentwicklung von Lehre und Beratung zu bieten.

Klicken Sie sich durch unsere Begriffserklärungen und entdecken Sie, wie Future Skills zum Schlüssel für eine innovative und nachhaltige Hochschulpraxis werden.

Wir verstehen unter Future Skill Readiness – in Anlehnung an Ehlers (2019) – sowohl die Bereitschaft als auch die Fähigkeit von Hochschulen, Future Skills wirksam in ihre Studienkonzepte zu integrieren. Im Mittelpunkt steht die Frage, inwieweit Hochschulen darauf ausgerichtet sind, ihre Absolvent:innen mit den erforderlichen Kompetenzen auszustatten, um den Herausforderungen der Zukunft gewachsen zu sein. Dabei kommt sowohl der strategischen Ausrichtung als auch der konkreten Umsetzung in den Curricula eine entscheidende Bedeutung zu.

Wir verstehen unter Future Skills jene Kompetenzen, die Menschen dabei unterstützen, ihre Persönlichkeit bewusst und selbstbestimmt weiterzuentwickeln. Ziel ist es, dass sie die sich stetig verändernde Lebenswelt aktiv mitgestalten, sich erfolgreich auf einem dynamischen Arbeitsmarkt bewegen und am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Diese Kompetenzen sind nicht statisch, sondern können und sollen kontinuierlich weiterentwickelt werden – denn sie sind grundlegend, um den Herausforderungen der Zukunft souverän begegnen zu können.

Definition nach Ulf-DanielEhlers:

„Future Skills sind Kompetenzen, die es Individuen erlauben, in hoch-emergenten Handlungskontexten selbst organisiert komplexe Probleme zu lösen und (erfolgreich) handlungsfähig zu sein. Sie basieren auf kognitiven, motivationalen, volitionalen sowie sozialen Ressourcen, sind wertebasiert und können in einem Lernprozess angeeignet werden“ (Ehlers 2022)

Definition laut Stifterverband:

„Wir definieren Future Skills als branchenübergreifende Fähigkeiten, Fertigkeiten und Eigenschaften, die in den kommenden fünf Jahren in allen Bereichen des Berufslebens und darüber hinaus wichtiger werden.“ (Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V. 2021)

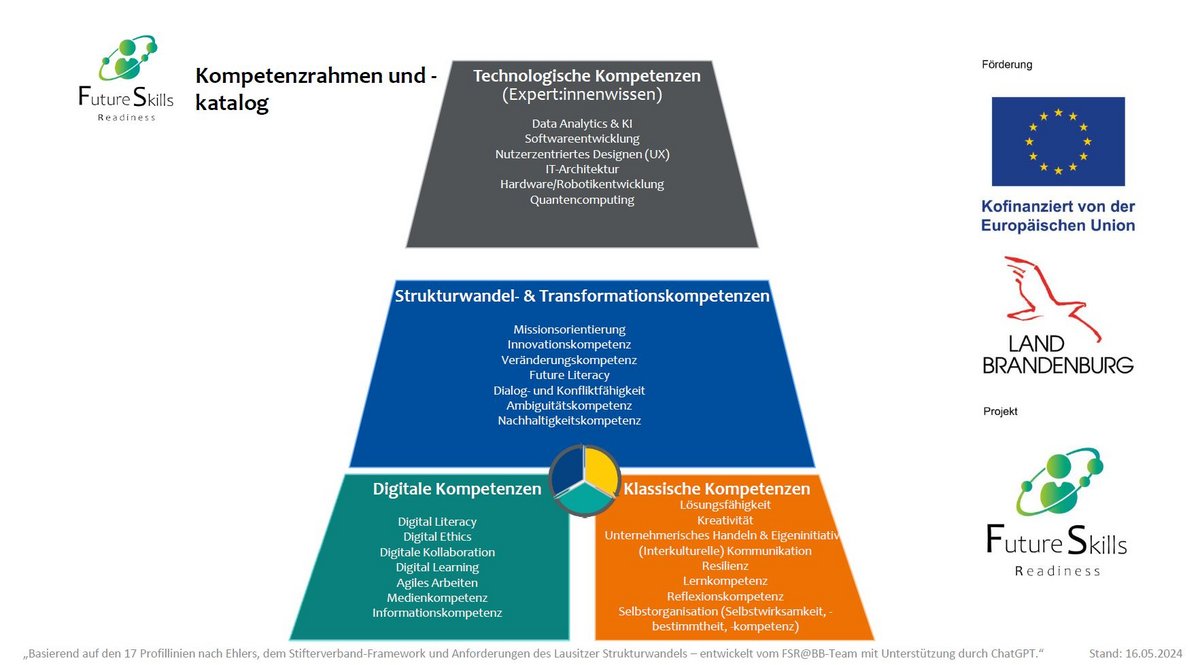

Der von uns entwickelte Kompetenzrahmen und -katalog bietet Orientierung in der komplexen und dynamischen Welt der Future Skills. Er dient Hochschulangehörigen als praxisnahes Modell, um zukunftsrelevante Kompetenzen sichtbar zu machen, gezielt weiterzuentwickeln und individuell wie institutionell zu verankern.

Unser Kompetenzrahmen ist kein starres Modell, sondern ein lebendiger Orientierungsrahmen, der kontinuierlich weiterentwickelt werden kann – in enger Verbindung zu den Herausforderungen von Bildung, Arbeitswelt und gesellschaftlichem Wandel.

Der Kompetenzrahmen basiert auf einer fundierten Analyse bestehender Modelle, insbesondere:

- dem allgemeine Rahmenmodell für Zukunftskompetenzen in der akademischen Bildung nach Ehlers (2019),

- den Future Skills Framework des Stifterverbands (2021) sowie

- Aspekten des regionalen Strukturwandels, wie er sich besonders in Brandenburg zeigt.

Diese drei Perspektiven wurden systematisch miteinander verzahnt und um hochschulspezifische Anforderungen erweitert. Ziel war es, ein Modell zu schaffen, das nicht nur theoretisch anschlussfähig ist, sondern auch konkrete Orientierung für die Weiterbildung und Entwicklung von Hochschulpersonal bietet – insbesondere mit Blick auf den Strukturwandel und die Rolle der Hochschulen als gestaltende Akteure.

Unser Kompetenzrahmen und -katalog bietet:

- Struktur und Sprache, um Future Skills zu erfassen und zu reflektieren,

- Impulse für die individuelle Kompetenzentwicklung sowie

- Anknüpfungspunkte für Organisationsentwicklung und Hochschulstrategie.

Er lädt dazu ein, Future Skills nicht nur als Sammlung einzelner Kompetenzen zu verstehen, sondern als Verbindung von persönlicher, gesellschaftlicher und beruflicher Entwicklung.

„Kompetenzorientierung beschreibt einen Perspektivenwechsel, der den Erwerb von Kompetenzen im Umgang mit inhaltlichen Problemstellungen in einem Fach in den Mittelpunkt von Lehre und Studium stellt.

Kompetenzorientierung ist ein Wandel, der von der Europäischen Studienreform gefordert wird. Im Kern geht es darum, Studierende in die Lage zu versetzen, einerseits mit Fachwissen und Haltungen umgehen zu lernen und andererseits, nicht nur fachwissenschaftliche Fähigkeiten, sondern auch Einstellungen und Werte sowie überfachliche Schlüsselkompetenzen möglichst integrativ zu entwickeln. Denn Fachwissen ist die Grundlage für hochschulische Leistungen, aber daraus allein erfolgt noch nicht die Fähigkeit, mit Wissen auch umgehen zu können.“ (HRK MODUS)

„Anerkennung an Hochschulen bezieht sich auf Kompetenzen, Qualifikationen oder Leistungen, die an Hochschulen erbracht wurden und mit dem Ziel der Fortsetzung des Studiums in einem anderen Studiengang oder an einer anderen Hochschule anerkannt werden. Die Anerkennung kann sich dabei auf einzelne Module oder ganze Abschlüsse beziehen. Grundlage für die Anerkennung in Deutschland ist die Lissabon-Konvention, die die Prüfung hinsichtlich eines wesentlichen Unterschieds im Kompetenzerwerb in den Mittelpunkt stellt und Anerkennung als Regelfall betrachtet sowie die jeweiligen Landeshochschulgesetze.“ (HRK MODUS)

„Anrechnung an Hochschulen bezieht sich auf Kompetenzen und Qualifikationen, die außerhalb von Hochschulen erworben wurden und mit dem Ziel der Aufnahme oder Verkürzung eines Studiums an Hochschulen angerechnet werden. Ziel ist es, bereits erworbene Kompetenzen nicht mehrfach abzufragen und ggf. Studienzeiten qualitätsgesichert und sinnvoll zu verkürzen. Die Kompetenzen können in unterschiedlichen (formalen, non-formalen oder informellen) Bildungszusammenhängen erlangt worden sein. Im Prozess der Anrechnung wird die Gleichwertigkeit der Kompetenzen nach Inhalt und Niveau geprüft. Bei der Gestaltung der Anrechnungsverfahren wird zwischen individuellen, pauschalen und kombinierten Verfahren unterschieden.“ (HRK MODUS)

„'Microcredentials‘ sind Nachweise über die Lernergebnisse, die eine Lernende bzw. ein Lernender im Rahmen einer weniger umfangreichen Lerneinheit erzielt hat. Diese Lernergebnisse werden anhand transparenter und eindeutig definierter Kriterien beurteilt. Lernerfahrungen, die zum Erhalt von Microcredentials führen, sind so konzipiert, dass sie den Lernenden spezifische Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen vermitteln, die dem gesellschaftlichen, persönlichen, kulturellen oder arbeitsmarktbezogenen Bedarf entsprechen. Microcredentials sind Eigentum der Lernenden, können geteilt werden und sind übertragbar. Sie können eigenständig sein oder kombiniert werden, sodass sich daraus umfangreichere Qualifikationen ergeben. Sie werden durch eine Qualitätssicherung gestützt, die sich an den im jeweiligen Sektor oder Tätigkeitsbereich vereinbarten Standards orientiert.“ (Rat der europäischen Union)

„Leistungsnachweise bescheinigen Lernleistungen, zumeist als Nachweis abgelegter Prüfungen oder abgeschlossener Ausbildungen. Bislang waren diese Nachweise zumeist analog und papiergebunden. Sie wandeln sich zunehmend zu digitalen Leistungsnachweisen oder „Digital Credentials“. In der digitalen Form können die Nachweise schneller erstellt, ausgetauscht und auf Ihre Echtheit hin überprüft werden. Die digitalen Leistungsnachweise sind ein wichtiger Bestandteil voll digitalisierter Workflows.“ (HRK MODUS)

„Qualitätssicherung kann als Sammelbegriff für alle Maßnahmen beschrieben werden, die festgelegt wurden, um eine bestimmte vordefinierte Qualität zu erreichen. Qualitätsentwicklung geht davon aus, dass Qualität immer wieder neu definiert und verbessert werden kann und soll. In der Hochschullandschaft unterscheidet man zwischen interner und externer Qualitätssicherung/-entwicklung.

Die interne Qualitätssicherung/-entwicklung bezieht sich auf alle Maßnahmen und Prozesse die innerhalb einer Hochschule ablaufen und unternommen werden, um Standards zu erreichen, zu halten und sich darüber hinaus weiterzuentwickeln.

Externe Qualitätssicherung kann zu verschiedenen Zwecken durchgeführt werden, z.B. um nationale akademische Standards für die Hochschulbildung zu wahren, zur Rechenschaftslegung, um unabhängig überprüfte Informationen zu Programmen oder Hochschulen öffentlich bereitzustellen, um die Qualität zu verbessern und zu steigern. Die Verfahren der externen Qualitätssicherung sind etwa die Programmakkreditierung, die Systemakkreditierung und das alternative Akkreditierungsverfahren.“ (HRK MODUS)