Die Rolle der Sprachenzentren bei der Internationalisierung des regionalen Arbeitsmarktes

Die Veranstaltung wurde von der Zentralen Einrichtung Sprachen der BTU Cottbus-Senftenberg im Rahmen des von der Stiftung für Innovation in der Hochschullehre 2021-2024 geförderten Verbundprojekts Fach.Deutsch.Digital für Studium und Beruf (Profis D) organisiert. Partner der BTU im Projekt ist die Gesellschaft für akademische Studienvorbereitung und Testentwicklung e. V. (g.a.s.t.). In den Impulsvorträgen schilderten Vertreter*innen aus Wirtschaft und Wissenschaft ihre Sicht auf den sprachlichen Bedarf sowie die Bedeutung von Mehrsprachigkeitskompetenz und transkultureller Kompetenz für den beruflichen Erfolg von Hochschulabsolvent*innen in einer globalisierten Arbeitswelt.

Der BTU-Strukturwandelexperte Gunther Markwardt thematisierte zum Einstieg die enormen Herausforderungen in der Region in Bezug auf den Arbeits- und Fachkräftemangel und verwies auf die Potenziale der Zuwanderung und Integration ausländischer Fachkräfte in den Lausitzer Arbeitsmarkt. Die BTU ziehe zwar bereits potenzielle Fachkräfte für ein Studium an, die große Herausforderung sei es aber, diese in der Region zu halten Der Abbau von Sprachbarrieren spiele dabei neben anderen Aspekten eine wichtige Rolle. Gunther Markwardt betonte, dass sich alle Akteure aufeinander zubewegen müssten und nur die Forderung nach adäquaten Deutschkenntnissen der Absolvent*innen nicht die alleinige Lösung sei.

Aufgrund der nationalen Ausrichtung der Deutschen Bahn hob Michaela Bergmaier, Referentin für Flucht und Migration des Unternehmens, die Bedeutung von Deutschkenntnissen auf dem Niveau B2/C1 hervor und stellte hausinterne Unterstützungsangebote zur Integration und Sprachförderung von internationalen Bewerber*innen vor.

Silke Köhler, Referentin für Marketing, Messen und Events der Fraunhofer-Einrichtung für Energieinfrastrukturen und Geothermie IEG, thematisierte sprachliche Vielfalt und Internationalität im Forschungsumfeld. Kontextabhängig seien Deutschkenntnisse unerlässlich für die effiziente Interaktion mit deutschsprachigen Partnern und Auftraggebern, während Englisch die unverzichtbare Verkehrssprache der internationalen wissenschaftlichen Welt sei. Silke Köhler appellierte an die Rolle der universitären Sprachenzentren, Studierende auf die sprachlichen Handlungssituationen in Forschungseinrichtungen wie dem Fraunhofer IEG vorzubereiten. Das Angebot könnte von berufsbezogenen Kursen über Interkulturelle Trainings bis hin zu Workshops zum wissenschaftlichen und technischen Schreiben und Präsentieren in Deutsch und Englisch als Fremdsprache reichen.

Daniela Wiecken vom Referat Personal und Organisationsentwicklung des Landesamtes für Umwelt Brandenburg beschrieb die Herausforderungen, die die öffentliche Verwaltung in den nächsten zehn Jahren aufgrund des zu erwartenden Fehlens von einer Million Beschäftigten bewältigen muss. Es sei unabdingbar, geeignete Absolvent*innenprofile für den Verwaltungsbereich zu identifizieren. Dabei spielten Sprachkenntnisse, u.a. der Amtssprache Deutsch, eine große Rolle. Die Vernetzung zwischen Hochschulen und Arbeitgebern sei zu intensivieren, um auch Praktika und Werkstudierendenstellen zu fördern.

Thomas Elfert, Leiter des Career Centers an der BTU zeigte auf, wie vor allem unzureichende Deutschkenntnisse, mangelnde Praxiserfahrungen sowie kaum existierende persönliche oder berufliche Netzwerke internationalen Studierenden einen Berufseinstieg in Deutschland und vor allem in der Region erschweren. Dies sei weiterhin auch durch fehlende Offenheit und Vorbehalte bei Arbeitgeber*innen gegenüber den Qualifikationen internationaler Bewerberinnen bedingt. Ein weiteres Problem seien ungeeignete Bewerbungsstrategien der Studierenden beim Verfassen von Anschreiben und Lebensläufen sowie Unsicherheiten im Bewerbungsprozess. Sprachförderung und Workshops seien dringend notwendig, um die Studierenden besser auf die Anforderungen des Arbeitsmarktes vorzubereiten. Es wurde empfohlen, diese Erwartungen an die Sprachkenntnisse von Anfang an transparenter zu gestalten und Deutschkurse im Curriculum zu verankern, um die Vereinbarkeit von Fachstudium und Spracherwerb zu verbessern.

Weiterführend wurden bedarfsorientierte Best-Practice-Beispiele aus den Sprachenzentren der BTU Cottbus-Senftenberg, der HWR Berlin und der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt/Oder präsentiert: ein digital-gestütztes Modul zur Vermittlung von Deutsch als Fremdsprache für den Berufseinstieg mit den im Projekt Profis D entstandenen Lernmaterialien der Deutsch-Uni Online (DUO), ein lokal entwickelter Selbstlernkurs B1 Flexible Learning: Brückenkurs Englisch sowie ein Tandem-Berufssprachenkurs für Polizist*innen im deutsch-polnischen Grenzgebiet Frankfurt/ Oder.

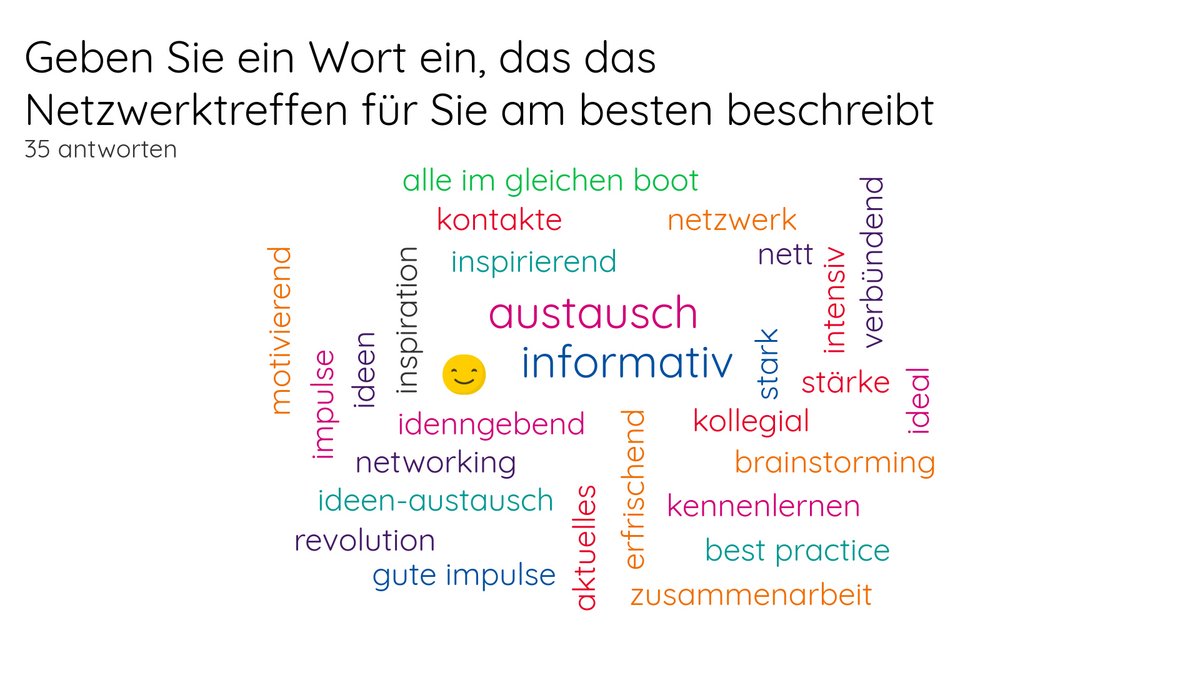

In den das Netzwerktreffen abschließenden Workshops reflektierten die Teilnehmenden ihre berufliche Praxis und entwickelten neue Lösungsansätze für die Herausforderungen einer bedarfs- und handlungsorientierten Berufssprachenvermittlung sowie die Förderung von Mehrsprachigkeit im Internationalisierungsprozess und die Überwindung politischer und struktureller Hürden.

Das 3. Netzwerktreffen der Sprachenzentren an Berliner und Brandenburger Hochschulen verdeutlichte die zentrale Rolle der Sprachenzentren bei der Entwicklung arbeitsmarktrelevanter Kompetenzen bei Studierenden. Um konkrete Bedarfe zu bedienen und effiziente, ressourcenschonende Konzepte zu entwickeln, ist die Zusammenarbeit aller Stakeholder essentiell.