Was sind »Konstruktionssprachen«? - Neue Fragen an die Geschichte der Bautechnik

Angeregt durch seine Forschungen zu den eisernen Dachkonstruktionen der Staatlichen Eremitage in St. Petersburg hat Werner Lorenz bereits 2005 den Begriff der »Konstruktionssprache« in die Diskussion über die Geschichte der Bautechnik eingeführt. Unter diesem Begriff ließe sich »das gesamte Geflecht spezifischer Sichtweisen, Praktiken und Regeln, die sich mit der Einführung und Verbreitung einer neuen bestimmenden Einflussgröße im Bauwesen herausbilden« verstehen. Die Geschichte der Bautechnik, so Werner Lorenz, könne in diesem Sinne auch als Aufstieg, Konsolidierung und Fortschreibung einer je eigenen Konstruktionssprache beschrieben werden, die verschiedene äußere Einflüsse aufnimmt, verstetigt und maßgeblich durch das Aufkommen neuer Werkstoffe im Bauen geprägt wird.

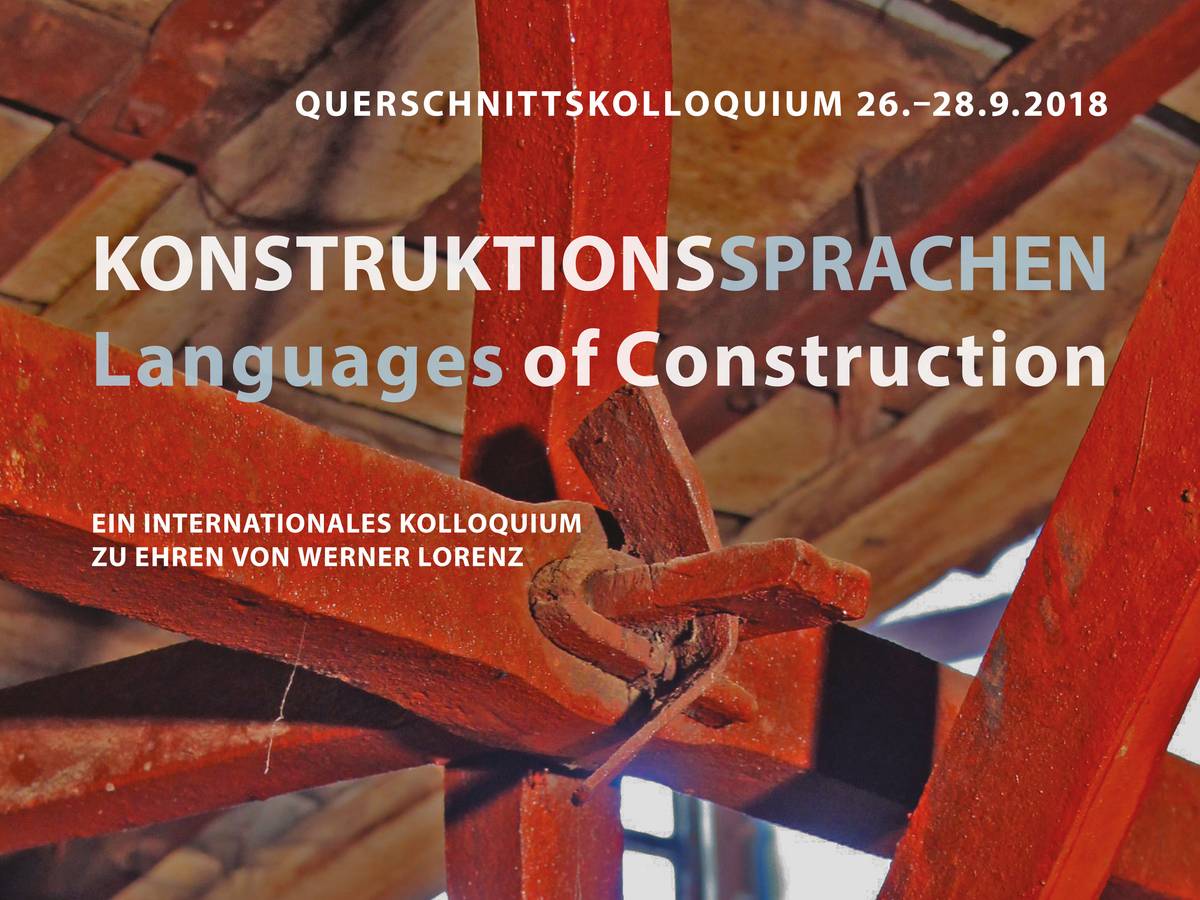

Für die enorme konstruktive Vielfalt und die unterschiedlichen konstruktiven Handschriften von Tragwerken lassen sich auch in der Lausitzer Region herausragende Beispiele finden, wie z.B. die Hochofenhalle der ehemaligen preußischen Eisenhütte zu Peitz. Sie lassen den Begriff der »Konstruktionssprache« auf ähnliche Weise verständlich werden, wie wir es für andere kulturelle Ausdrucksformen des Menschen - wie der »Kunstsprache« oder »Musiksprache« - kennen.

Mit dem Kolloquium »Konstruktionssprachen / Languages of Construction« wird der Versuch unternommen, die Leistungsfähigkeit einer Definition von »Konstruktionssprache(n)« für die bautechnikgeschichtliche Forschung kritisch zu untersuchen. Dabei stehen systematische Vergleiche unterschiedlicher regionaler und nationaler Entwicklungen der Konstruktionsgeschichte im Vordergrund des Tagungsgeschehens. Übergreifende Fragestellungen nach Sprachbildung und Sprachreifung, aber auch nach Konvergenzen und Divergenzen in der Ausprägung spezifischer Konstruktionsweisen strukturieren die inhaltliche Diskussion der einzelnen Fallbeispiele aus einer Vielzahl europäischer Länder.

Die Veranstaltung wurde vom DFG-Graduiertenkolleg »Kulturelle und technische Werte historischer Bauten« und dem Lehrstuhl für Bautechnikgeschichte und Tragwerkserhaltung gemeinsam konzipiert. Sie wird durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert. Tagungsort ist der Vortragssaal des dkw. Kunstmuseum Dieselkraftwerk Cottbus.