FLEXITILITY – Flexible Versorgung rüstet Städte für den Klimawandel

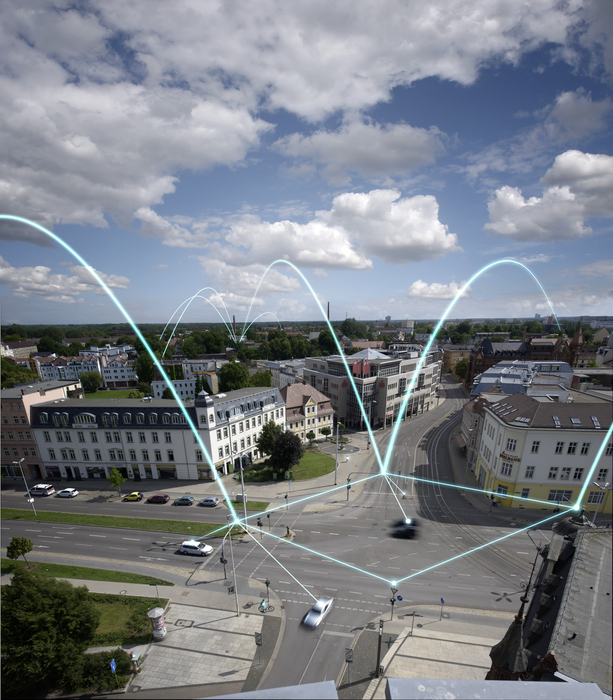

Am Lehrstuhl Stadttechnik der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus–Senftenberg ist das Verbundprojekt FLEXITILITY gestartet, in dem – unter der Gesamtkoodination des inter 3 Institut für Ressourcenmanagement Berlin – deutschlandweit wissenschaftliche Einrichtungen, Städte und Versorgungsdienstleistende zusammenarbeiten. Das übergeordnete Ziel des Vorhabens FLEXITILITY ist es „Flexibilität als Prinzip“ in städtischen Versorgungsinfrastrukturen – etwa in den Bereichen Wasser, Abwasser, Wärme und Strom – für einen besseren Umgang mit den Risiken des Klimawandels zu etablieren.

Der Fokus liegt dabei auf der anwendungsseitigen Flexibilisierung. Heißt, wenn Anwendende von Infrastruktur-Dienstleitungen ihre Nachfrage variabel steuern und auf das Angebot ausrichten können, können Überbelastungen in Extremsituationen vermieden, Bewältigungskapazitäten erhöht und die Infrastruktur insgesamt kostengünstiger angeboten werden. Dies macht derartige Infrastrukturen resilienter – also widerstandfähiger – gegenüber Extremwettersituationen bzw. Klimawandelfolgen. Diese forschungsleitenden Thesen bestimmen auch die Arbeit der BTU-Wissenschaftler*innen.

BTU sucht Schwachstellen im System

Das Fachgebiet Stadttechnik bearbeitet unter der Leitung von Prof. Dr. Matthias Koziol das Teilprojekt 2. Die Schwerpunkte liegen dabei auf der Erstellung eines Bewertungsschemas zur „Klimaresilienz“ und der Feststellung sozio-technischer Flexibilitätsoptionen.

Um solche Optionen überhaupt ausarbeiten zu können, müssen zunächst die Auswirkungen von Extremwetterereignissen auf Infrastrukturen in den Bereichen Wasser, Abwasser, Wärme und Strom beschrieben werden. Darauf lassen sich kritische Aspekte für den Betrieb ableiten – also wo traten Überbelastungen, Störungen oder Ausfälle auf. Kurz, die Systeme werden zunächst auf ihre Schwachstellen hin untersucht.

Daraus können anschließend gesellschaftliche und technische (sozio-technische) Potenziale zur Ausweitung des Normalbetriebs identifiziert werden. Das bedeutet, es wird erörtert, welche technischen Verbesserungen das Netz widerstandsfähiger machen können. Außerdem dienen sie als Grundlage für die Entwicklung von Strategien, mit denen diese Potenziale erschlossen werden können.

Betrachtet wird weiterhin, wie sich die aktuellen Infrastrukturen verändern müssen (Transformationsprozess) und wie sich diese Veränderungen auf die Angreifbarkeit flexibilisierter Infrastrukturen auswirken (Effekte auf die Vulnerabilität).

Beurteilung der Widerstandsfähigkeit

Ein weiterer, bereits angesprochener Schwerpunkt der Arbeit der BTU-Wissenschaftler*innen liegt in der Entwicklung einer Bewertungs- und Hochrechnungsmethode zur Klimaresilienz. Dieser Klima-Widerstandsfähigkeit werden Werte zugeordnet; sie wird sozusagen operationalisiert und auf geeignete Kriterien „heruntergebrochen“. Das Zusammenspiel zwischen den einzelnen Kriterien bezüglich ihres Einflusses auf einen Klimaresilienz-Wert wird untersucht und in Bewertungsskalen überführt.

Diese Bewertungs- und Hochrechnungsmethodik soll anschließend über geeignete Schnittstellen in die Simulationsumgebung des Fraunhofer Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik IEE integriert werden.