40. Öffentliche Ringvorlesung „Wassergespräch Lausitz - Wie weiter mit dem Wasser in der Region?"

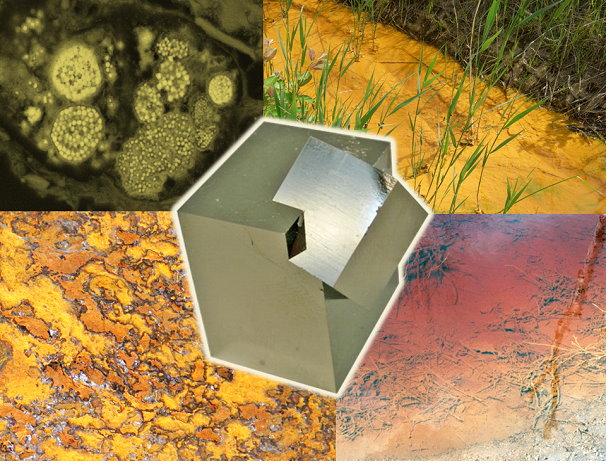

Das Mineral Pyrit ist ein echter Kosmopolit. Es kommt in nahezu allen Gesteinsformen vor: in mag-matischen, metamorphen und Sedimentgesteinen, hier sowohl in sehr alten Gesteinsformationen als auch in den jüngsten holozänen Niedermoorbildungen. Sofern der Pyrit nicht selbst Ziel der Rohstoffgewinnung ist, ist der Bergbau auf Kohlen und Erze weltweit mit den unangenehmen Be-gleiteigenschaften des Pyrits konfrontiert. Pyrit bildet sich unter striktem Sauerstoffabschluss, im anoxischen Milieu. Ans Tageslicht geholt, verwittert Pyrit unter Bildung von Säuren und Ocker.

Die für die Energieversorgung Deutschlands in den letzten hundert Jahren umfänglich genutzte Braunkohle wurde im Tertiär gebildet. Die tertiären Sedimente sind stark pyrithaltig. Die Braunkoh-le wird industriell überwiegend in Tagebauen gewonnen. Die Tagebaue müssen dafür entwässert werden. Die tertiären Deckgebirgssedimente über der Braunkohle werden im Zuge der Gewinnung umgegraben und verkippt. Dabei kommt der Pyrit in Kontakt mit der Atmosphäre und verwittert.

Die wasserwirtschaftlichen Konsequenzen der Pyritverwitterung beschränken sich zunächst auf die Tagebaue. Das bei der Tagebauentwässerung gehobene Sümpfungswasser versauert und vero-ckert und muss behandelt werden. Zu diesem Zweck wurden in der Lausitz große Grubenwasser-reinigungsanlagen gebaut, die international ihresgleichen suchen. Nach der Ausbeutung der Braunkohlenlagerstätten steigt das Grundwasser wieder an. Aus den verbleibenden Hohlformen der Tagebaue werden Seen hergestellt. Ende gut, alles gut?

Nein! Zunächst war die Herstellung der meisten Bergbaufolgeseen im Niederlausitzer Braunkoh-lenrevier mit der Versauerung konfrontiert. Was in den 1970er Jahren im Falle des Senftenberger Sees noch mit Masse (Wassermenge) geklärt (neutralisiert) werden konnte, gelang nach dem ers-ten Kohleausstieg Anfang der 1990er Jahre mangels Wasser nicht mehr. Was einzelne Entscheider noch Ende der 1990er Jahre rigoros ausschlossen, entwickelte sich zu einer technologischen Er-folgsgeschichte – die schiffsgebundene chemische Neutralisation saurer Bergbaufolgeseen mit Kalk.

Mit dem Wiederanstieg des Grundwassers und seinem Anschluss an die Fließgewässer trat schließ-lich flächenhaft das Phänomen der Verockerung zutage. Das war für alle Beteiligten eine Lehrstun-de in Geochemie und Hydrochemie, weil mit diesen Ausmaßen niemand gerechnet hatte. Trotz ehrgeiziger Monitorings. Vor allem wurde eine Lehrmeinung umgestoßen, nach der pleistozäne Sedimente angeblich keinen Pyrit enthalten. Das, was in der nachbergbaulichen Landschaft am meisten schutzbedürftig erschien und nach den Verwüstungen durch den Braunkohlenbergbau in Resten noch vorhanden war – die Niedermoore – entpuppte sich als stärkste Eisenquelle.

In der Ringvorlesung werden die Prozesse der Pyritverwitterung, der Versauerung und der Vero-ckerung im Zusammenhang geochemisch und hydrochemisch dargestellt, erklärt und ihre Auswir-kungen auf das Niederlausitzer Braunkohlenrevier umrissen.

Link für Livestream:

Wir empfehlen die Option "Per Browser beitreten", weil dann keine weitere Software auf ihrem System installiert zu werden braucht.

Bemerkung zum Termin:

Veranstalter: BTU Cottbus-Senftenberg und Wasser-Cluster-Lausitz e.V.

Ort: Hörsaal 1 sowie Livestream

Referent: Dr. Wilfried Uhlmann, Institut für Wasser und Boden, Dresden