"Kühle Spur" – Deutschlands erster an den Klimawandel angepasster Radweg

Im Forschungsprojekt "Landschafts-Innovationen in der Lausitz für eine klimaangepasste Bioökonomie und naturnahen Bioökonomie-Tourismus" (LIL-KliBioTo) entwickelten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Leibniz-Zentrums für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) sowie von der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg (BTU) den ersten klimawandelangepassten Radweg Deutschlands. Ziel der Forschenden ist es, am Beispiel der Lausitz zu zeigen, wie Fahrradwege auszugestalten sind, um sie deutschlandweit an den Klimawandel anzupassen.

Der naturnahe, fahrradbezogene Tourismus in der Lausitz weist dank der sich entwickelnden Seenlandschaft und vielfältiger, gut ausgebauter Themenradwege eine hohe Attraktivität auf. Gleichzeitig gehört die Lausitz zu den Regionen Mitteleuropas, in denen durch den Klimawandel im Sommer Häufigkeit und Dauer von Perioden mit hohen Temperaturen zunehmen werden.

"Angesichts der klimawandelbedingt steigenden Zahl heißer Sommertage müssen auch im Fahrradtourismus Maßnahmen ergriffen werden, damit ein Fahrradurlaub auch im Hochsommer in Deutschland und der Lausitz attraktiv bleibt", erklärt Prof. Frank Wätzold, Lehrstuhl VWL, insbesondere Umweltökonomie der BTU Cottbus-Senftenberg.

"Solche Maßnahmen reichen von einer entsprechenden Streckenführung – etwa durch Wälder – über die Anlage von Trinkbrunnen hin zur Pflanzung von schattenspendenden Landschaftselementen wie Bäumen entlang von Fahrradwegen", erläutert Prof. Sonoko Bellingrath-Kimura vom Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF).

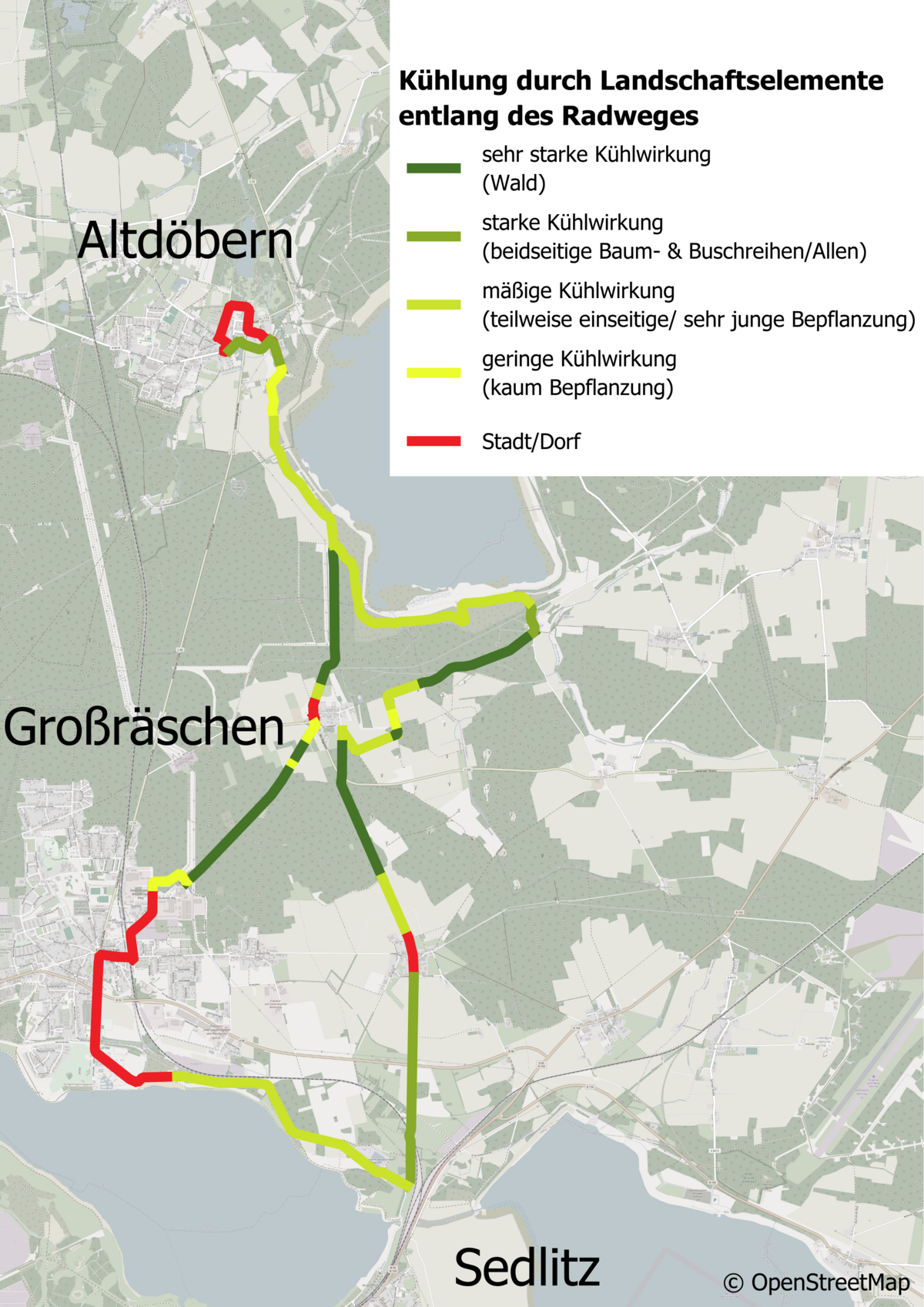

Drohnen lieferten den Forschenden über Wärmebilder Einblicke in die Temperaturwirkungen von Wäldern, Baumreihen, Hecken, Landwirtschaftsflächen, Flussläufen und Siedlungsflächen. "Wir haben Temperatur-Hot- und Cold-Spots identifiziert“, sagt Bellingrath-Kimura. "Der Radweg führt überwiegend entlang kühlerer Strecken zwischen dem Altdöberner und dem Großräschener See."

In die Planung des neuen Radweges "Kühle Spur" bezogen die Wissenschaftler zudem die Sicht der Nutzer des Radweges ein, wenn es um die Länge der Strecke, die Einbindung relevanter Points of Interest (POIs) wie die IBA-Terassen in Großräschen und den Schloßpark Alt Döbern, sowie vorhandene Rast- und Bademöglichkeiten, Trinkwasserspender und die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr geht.

Für die ökonomische Bewertung der Maßnahmen befragten die Wissenschaftler Fahrradtouristen, um deren Präferenzen für verschiedene Anpassungsmaßnahmen zu erfassen – wie etwa die Pflanzung von Bäumen und Hecken entlang von Radwegen.

Die Strecke ist über den Tourismusverband Lausitzer Seenland e.V. ausgewiesen und bereits einsehbar unter: www.lausitzerseenland.de/de/erleben/radfahren/thematische-tagestouren/artikel-kuehle-spur-auf-schattigen-wegen-durch-die-lausitzer-seenlandschaft.html

Über das Projekt

Um die Region Lausitz zu fördern, unterstützt das Projekt "Landschaftsinnovationen in der Lausitz für eine klimaangepasste Bioökonomie und naturnahen Bioökonomie-Tourismus", kurz LIL-KliBioTo die Anpassung der Bioökonomie und des Fahrradtourismus an ein sich änderndes Klima. Das interdisziplinäre Forschungsprojekt startete Ende 2022 und wird koordiniert vom Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF, Arbeitsgruppe Bereitstellung von Ökosystemleistungen). Projektpartner sind das Fachgebiet Umweltökonomie der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg (BTU) und die Firma hyperworx Medienproduktionen. Das Projekt läuft noch bis Ende Oktober 2025.

LIL-KliBioTo wird im Rahmen des Forschungsbündnisses "Land-Innovation-Lausitz" (LIL) durchgeführt, welches vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) im Programm "WIR! – Wandel durch Innovation in der Region" gefördert wird. Land-Innovation-Lausitz (LIL) wird vom ZALF und der BTU koordiniert und zielt darauf ab, die Klimaanpassung der Landnutzung in der Lausitz mithilfe innovativer Technologien und nachhaltiger Nutzungsformen zu stärken. Dabei sollen Prinzipien der Bioökonomie zur Anwendung kommen, das heißt nachhaltige Nutzung von Biomasse oder biogenen Rohstoffen zur Herstellung von Produkten, Entwicklung von Anwendungen oder Bereitstellung von Dienstleistungen. Aktuell arbeiten dafür mehr als 60 Partner*innen aus Forschung, Wirtschaft, Landwirtschaft, Politik und Verwaltung zusammen. Die inhaltlichen Schwerpunkte der Forschungs- und Entwicklungsprojekte liegen in den Innovationsbereichen Boden, Pflanze und Material, dem Integrationsbereich Kulturlandschaft sowie dem Querschnittsbereich Digitalisierung und Sensortechnik. Die Projektteams kommen jeweils aus Wissenschaft und Praxis und forschen unter anderem zu ressourceneffizienten Anbausystemen, trockenstressresistenten Anbaukulturen und biobasierten Kunststoffen.

Über die Wissenschaftler

Prof. Dr. Sonoko Dorothea Bellingrath-Kimura

Sonoko Bellingrath Kimura ist seit 2015 am ZALF, Co-Leiterin des Programbereichs "Landnutzung und Governance" und hat eine Professur für Landnutzungssysteme an der Humboldt Universität zu Berlin. Sie promovierte 2005 an der Hokkaido Universität, Japan, arbeitete von 2004-2015 an der Tokyo University of Agriculture and Technology als Associate Professor und hat in den temperierten Regionen sowie Tropen und Sub-Tropen zu Nährstoffkreisläufen unterschiedlicher Anbausystemen geforscht. Ihr Forschungsfokus am ZALF ist die ICT basierte Analyse von Synergien und Zielkonflikten von Ökosystemleistungen und Biodiversität zu einer ausgeglichenen Nutzung der Agrarlandschaft. Sie ist unter anderen Vorstandsmitglied der Gesellschaft für Pflanzenbauwissenschaften (gewählt als nächste Präsidentin), Mitglied der Kommission Bodenschutz, Assoziiertes Mitglied im Science Council of Japan.

https://www.zalf.de/de/ueber_uns/mitarbeiter/Seiten/bellingrath-kimura_s-d.aspx

Prof. Dr. Frank Wätzold

Frank Wätzold leitet seit 2010 den Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Umweltökonomie, an der BTU. Er promovierte 1997 an der Freien Universität Berlin und war bis 2009 Wissenschaftler am Helmholtzzentrum für Umweltforschung und von 2009 bis 2010 Professor für Landschaftsökonomie an der Universität Greifswald. Seine Arbeitsgebiete sind die ökonomische Analyse von Politikinstrumenten zum Schutz von Biodiversität und Ökosystemleistungen und die Ökonomie der Klimaanpassung. Frank Wätzold war und ist in vielfältigen Gremien zur Wissenschafts- und Politikberatung tätig, u.a. als Mitglied des Beirats Biodiversität und Genetische Ressourcen des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft von 2015-2025.

https://www.b-tu.de/fg-umweltoekonomie/team/teammitglieder/frank-waetzold

Kontakt Projekt LIL-KliBioTo

Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e.V.

Projektleitung:

Prof. Dr. Sonoko D. Bellingrath-Kimura

E belks(at)zalf.de

Projektkoordination:

Tsvetelina Krachunova

E Tsvetelina.Krachunova(at)zalf.de

BTU Cottbus-Senftenberg, Lehrstuhl VWL, insb. Umweltökonomie

Projektleitung:

Prof. Frank Wätzold

E waetzold(at)b-tu.de

Projektkoordination:

Tobias Nowakowski

E nowakowt(at)b-tu.de

Kontakt:

Koordinierungsstelle WIR!-Bündnis "Land-Innovation-Lausitz" (LIL)

Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e. V. oder BTU

www.land-innovation-lausitz.de

Projektkoordination:

Dr. Thomas Maurer

E maurer(at)b-tu.de

Dr. Luise Porst

E luise.porst(at)zalf.de

Kommunikation:

Tanja Kollersberger tanja.kollersberger(at)zalf.de

Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e.V.

Eberswalder Str. 84

15374 Müncheberg

Kontakt

VWL; insbesondere Umweltökonomie

T +49 (0) 355 69-2813

waetzold(at)b-tu.de

Pressekontakt