Bodenkundliches Laborpraktikum

Technische Ausstattung

Die Labors des Fachgebietes Bodenschutz und Rekultivierung befinden sich im LG2C (bodenchemische Analytik und Mikroskopie) und im MZG (bodenphysikalische Analytik, Probenaufbereitung und Bodenmikrobiologie) der BTU. Telefonisch zu erreichen sind die Labors unter +49 (0) 355 69 3310 und +49 (0) 355 69 4231.

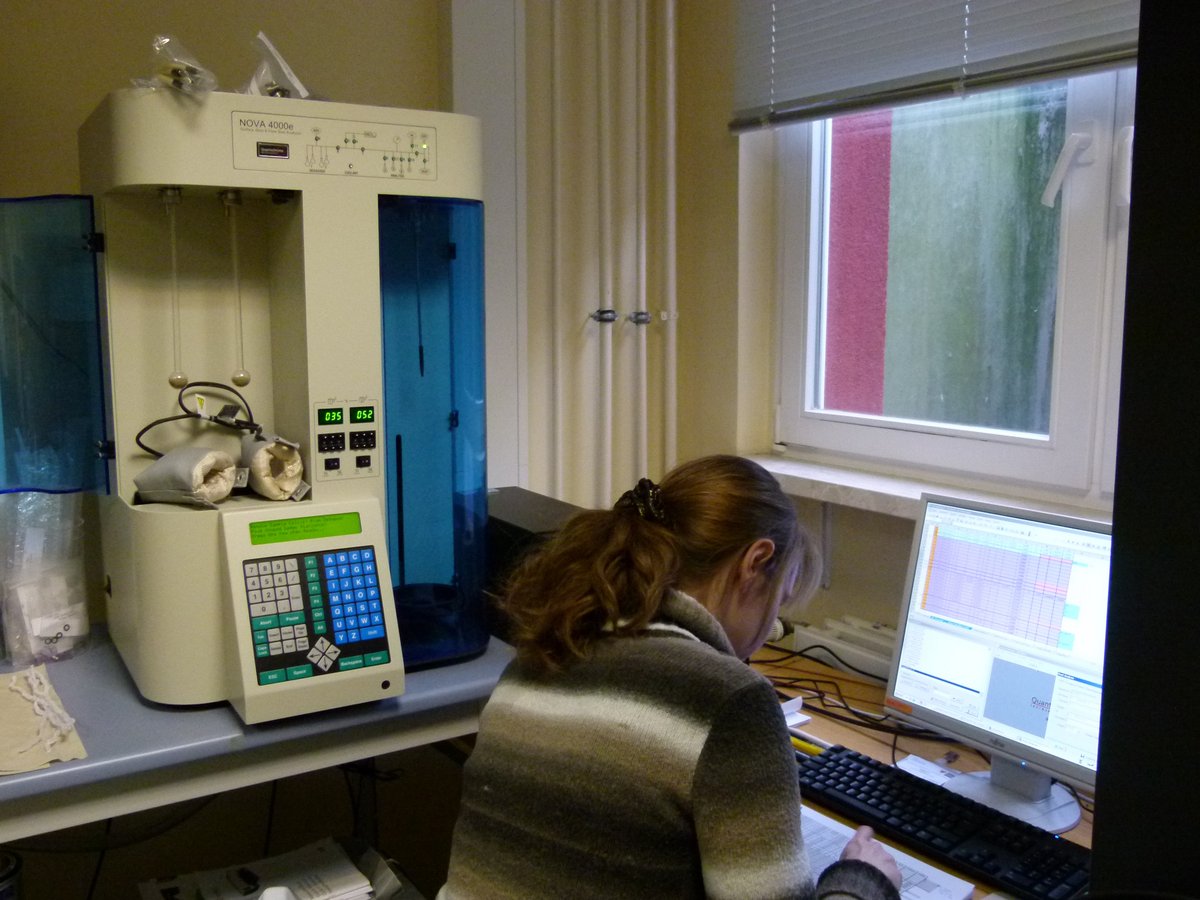

Oberflächen- und Porenanalyse, einschließlich Kryptonadsorption für kleinste Oberflächen und Niederdruckmessungen für die Charakterisierung von Mikroporen

Das Gerät arbeitet nach dem Prinzip der katalytischen Verbrennung unter Sauerstoffzufuhr und hohen Temperaturen (1180°C). Die Verbrennungsgase werden mit Hilfe von spezifischen Adsorptionssäulen voneinander getrennt und nacheinander mit einem Wärmeleitfähigkeitsdetektor (WLD) bestimmt. Als Spül- und Trägergas dient Helium.

Kalibierstandards: Acetanilid und Sulfanilsäure

Kontrollstandard: laborinterne Standards (z.B. Kiefer und Kippenboden)

Bestimmung von NH4-N, NO3-N und Cyanid in flüssigen Proben.

Prinzip der Fließinjektionsanalyse (automatisches Photometer) ist das reproduzierbare Einbringen eines definierten Volumens einer flüssigen Probe in einen Träger (Carrier). Dieser Trägerstrom transportiert die Probe zum Detektor (Photometer). Während dieser Zeit werden in vorgeschriebener Folge Reagenzien zudosiert, die mit der Probe reagieren und eine Farbreaktion hervorrufen, welche in einem bestimmten Verhältnis zur Konzentration des Analyten steht. Als Standards verwendet man Elementstandards.

Infrarotspektroskopie ist ein Analyseverfahren, das mit infrarotem Licht (Wellenlänge: 800 nm bis 1 mm) arbeitet. Das Verfahren gehört zu den Methoden der Molekülspektroskopie, die auf der Anregung von Energiezuständen in Molekülen beruhen.

Inductively coupled plasma - Atomemisionsspektrometer zur Simultanmessung von bis zu 10 Elementen in Flüssigproben. Die Probe wird über einen Zerstäuber ins Argonplasma gebracht und dort ionisiert. Die Detektion erfolgt mit Hilfe eines CID68-Detektors (charge injection detektor). Dabei kann man zwischen einer radialen und axialen Betrachtung wählen.

Bestimmung von Anionen in Flüssigproben Die Ionenchromatographie gehört zu den physikalisch-chemischen Trennverfahren, die auf der Verteilung eines Stoffes zwischen einer flüssigen und einer festen stationären Phase beruht. Für die Trennung der Ionen verwendet man Elektrolyte, wobei die Retentionszeiten der einzelnen Ionen durch deren Affinitäten zur stationären Phase bestimmt werden. Die Detektion von Ionen erfolgt durch Messung der elektrischen Leitfähigkeit. Vor Eintritt in die Leitfähigkeits-Messzelle wird der Eluent durch einen Suppressor geleitet, mit dem die hohe Grundleitfähigkeit des Eluenten auf chemischem Weg verringert und die zu analysierende Probe in eine stärker leitende Form überführt wird.

Vollautomatische Messung der BET-Oberfläche, der Porenvolumina und Porengrößenverteilungen.

BET benannt nach "Brunner, Emmet und Teller", die eine entsprechende Adsorptionsgleichung aufgestellt haben.

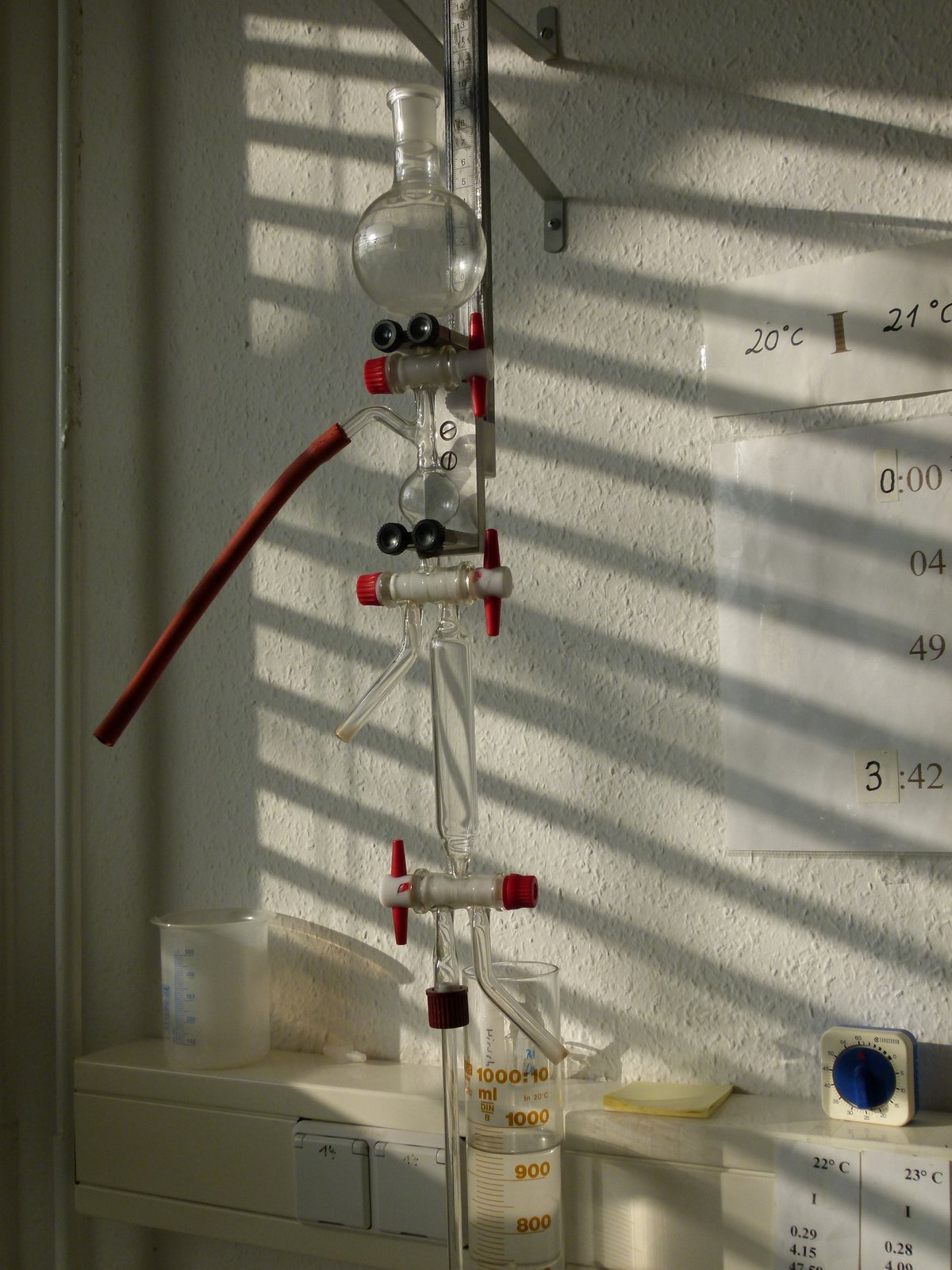

Bestimmung von CaCO3 in Böden. Durch das Calcimeter nach Scheibler kann die durch Zugabe von HCL entwickelte Menge CO2 gemessen werden. Das im Reaktionsgefäß gebildete CO2 füllt die Scheiblerblase in der Flasche und verdrängt dort eine äquivalente Luftmenge. Dies drückt die Sperrflüssigkeit aus dem Messrohr in den Vorratsbehälter. Das Niveau-Rohr dient zur einwandfreien Ablesung. Anzumerken ist, dass bei dieser Bestimmung alle in HCL löslichen Salze gemessen werden. Meist ist der Fehler aber vernachlässigbar.

(aktuell am Lehrstuhl Geopedologie und Landschaftsentwicklung)

Bestimmung von TC, TOC, TIC und TNb in Flüssigproben. Katalytische Verbrennung des Kohlenstoffs im Hochtemperaturofen mit anschließender NDIR-Detektion bzw. Chemolumineszenzdetektion bei TNb.

Trägergas: Synth. Luft

Kontrollstandard: Urea und Na2CO3

Bestimmung der Körnungszusammensetzung in Böden. Die Sedimentationsanalyse (Fraktionen <63μm) zur Bestimmung der Teilchengrösse beruht darauf, dass man in einem geeigneten Dispergierungsmittel eine gleichmässige Aufschlämmung der Probe erzielt und diese dann sedimentieren lässt. Da nach dem STOKES-Gesetz ein eindeutiger Zusammenhang zwischen Grösse und Dichte der Teilchen und ihrer Sinkgeschwindigkeit besteht, kann aus dem zeitlichen Verlauf der Sedimentation auf die prozentuale Verteilung der Korngrössen geschlossen werden. Für die Bestimmung der einzelnen Kornfraktionen wird mit Hilfe der Pipettapparatur nach bestimmten Zeiten für jede Fraktion ein Aliquot entnommen und dessen Konzentration durch Wägen des Trocknungsrückstandes bestimmt.

Bestimmung der Porengrößenverteilung im Boden. Ungestörte Bodenproben werden per Unterdruckmethode (bis ~500 hPa Saugspannung) bzw. Überdruckmethode definiert entwässert. Der angelegte Sog bzw. Druck wird sukzessive erhöht und die zugehörigen Wasserverluste per Wägung festgestellt. Aus den gewonnenen Messewerten kann eine Beziehung zwischen Wassergehalt (WG) und der Saugspannung bzw. dem dekadischen Logarithmus des Betrages der Saugspannung (pF) gebildet werden. Da bestimmte Saugspannungen den Bindungskräften bestimmter Porengrößenklassen entsprechen, kann aus der pF-Beziehung die Porengrößenverteilung sowie wichtige ökologische Kenngrößen (z.B. Feldkapazität) eines Bodens abgeleitet werden.

Eine wichtige Größe zur Beschreibung des Wasserhaushalts eines Bodens ist die gesättigte hydraulische Leitfähigkeit. Wassergesättigte ungestörte Bodenproben werden hierzu einem Potentialgradienten ausgesetzt und durchströmt. In der zur Verfügung stehenden Apparatur kann sowohl unter stationären als auch unter instationären Fließbedingungen gemessen werden, der Potentialgradient kann des Weiteren sehr klein gehalten werden. Zur Perkolation der Proben kann das Wasser in einem geschlossenen Kreislauf gehalten werden, es ist auch möglich, künstlich eine Bodenlösung zu gewinnen und diese zur Perkolation zu verwenden.

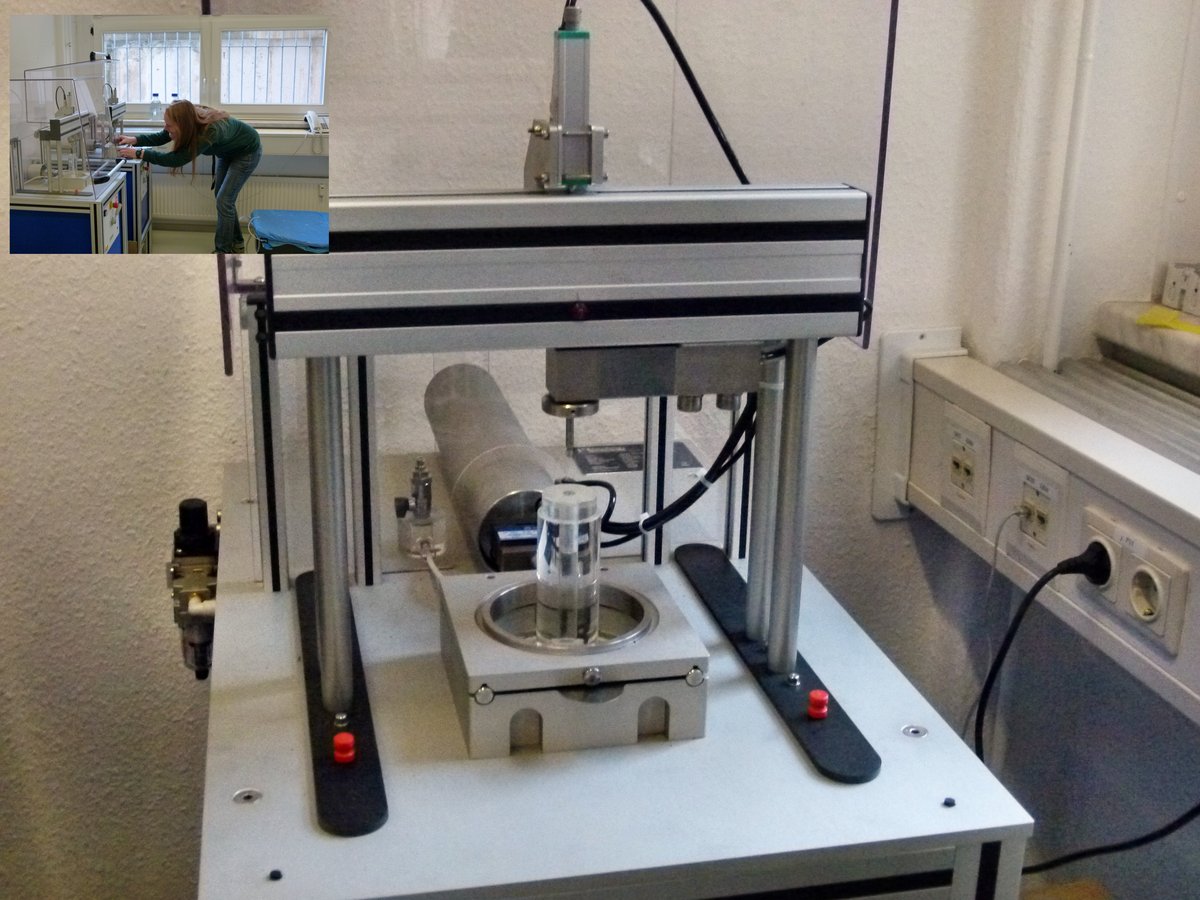

Mit der Drucksetzungsanlage können Bodenproben auf ihr Drucksetzungs- sowie Zeitsetzungsverhalten hin untersucht werden. Die Lastaufbringung erfolgt pneumatisch. Die Versuchssteuerung kann dabei über die Parameter Matrixpotential, Auflast und Setzung gesteuert werden. Zusätzlich zu statischen Belastungspfaden können auch Lastpfade mit zyklischer oder periodischer Lastaufbringung auf die Proben aufgebracht werden.

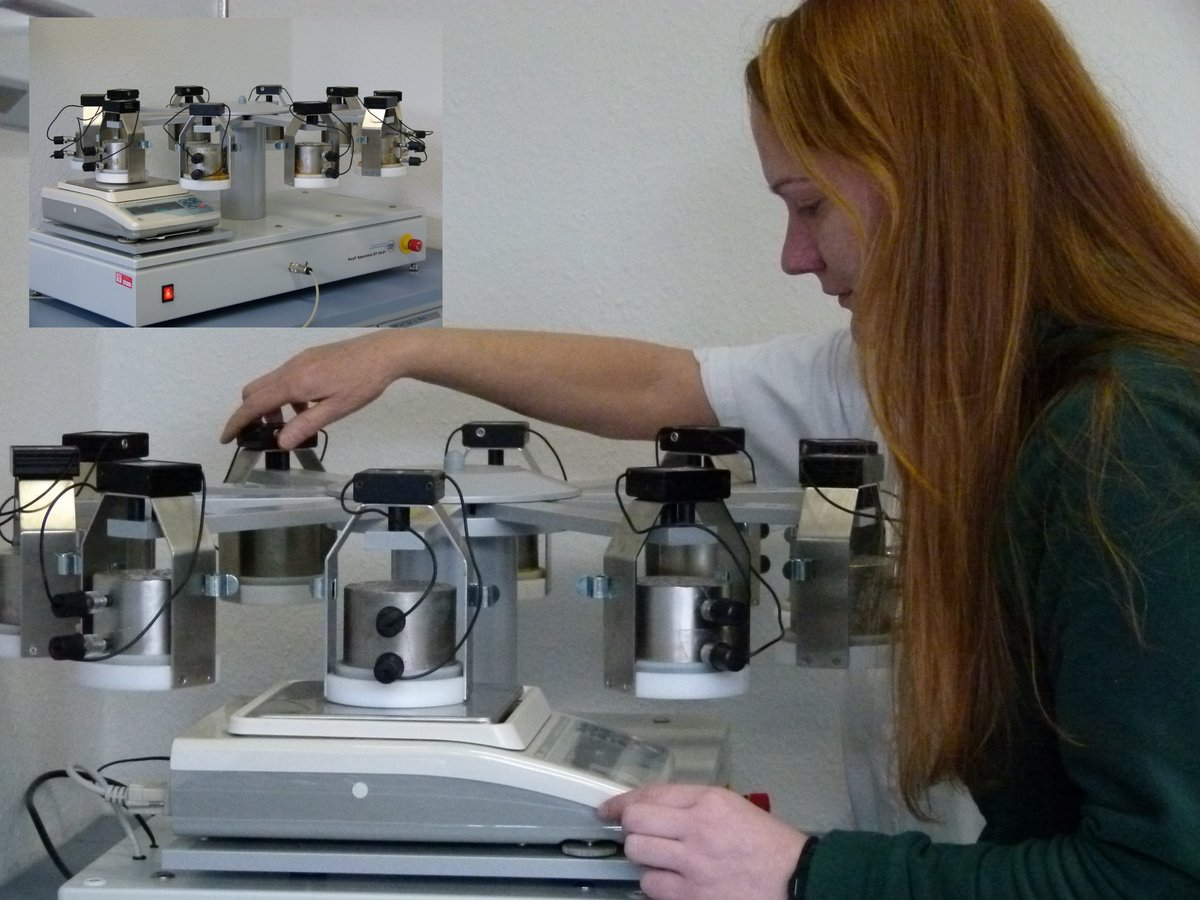

Bestimmung der ungesättigten Wasserleitfähigkeit und der pF-WG-Beziehung (simultan). Auf einem Messkarussell können insgesamt 10 zunächst wassergesättigte Bodenproben hinsichtlich ihrer ungesättigten Wasserleitfähigkeit und ihrer pF-WG-Beziehung analysiert werden. Hierfür werden die 10 wassergesättigten Bodenproben mit einem oberen und einem unteren Tensiometer ausgestattet, die kontinuierlich die Matrixpotentiale messen, und der Verdunstung ausgesetzt. Zusätzlich wird jede Probe alle 10min gewogen und über den Gewichtsverlust die evaporierte Wassermenge festgestellt. Über die Tensionsunterschiede und die abnehmenden Wassergehalte kann die Wasserleitfähigkeit bei bestimmten Wassergehalten berechnet werden, durch Mittelung der oberen und unteren Tension erhält man in Kombination mit dem über Wägung bestimmten Wassergehalt die pF-WG-Beziehung

Zwei Kastenschergeräte erlauben die Bestimmung der Scherfestigkeit von Böden mit ihren Komponenten Kohäsion und Winkel der inneren Reibung. Die Lastaufbringung erfolgt pneumatisch. Der Scherbruch wird in einer vorbestimmten Bruchebene erzeugt. Die Scherfestigkeit erlaubt Aussagen über den strukturellen Zustand eines Bodens.

- Sapromat

- Heinemeyeranlage

- Autoklav

- Sterilbank

- Brutschrank

- MacFadyen - Apparatur

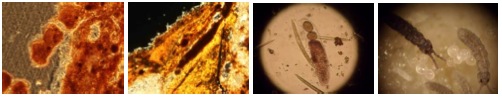

- Zeiss Axoiskop, Durch. und Auflicht mit Fluoreszenseinheit (HBO50)

- Zeiss Axiolab, Durchlicht

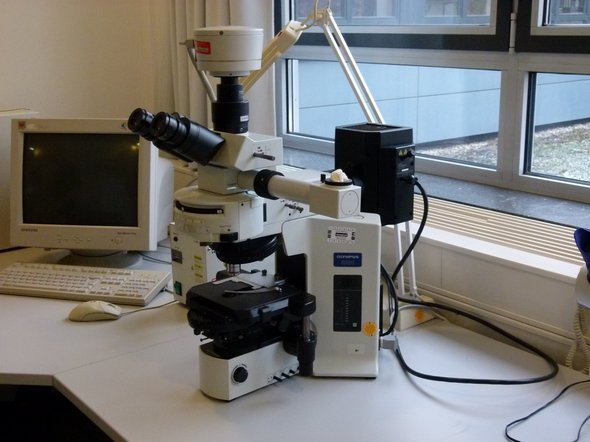

- Olympus BX51, Durchlicht, Phasenkontrast, Polarisation, Floureszenzeinheit, Fotoeinheit DP50, PC

Carl Zeiss Televal 3 (zur Verfügung gestellt durch LS Gewässerschutz, BTU Cottbus)

- Photometer

- pH-Meter

- Leitfähigkeits-Messgeräte

- Zentrifugen

- Muffelöfen

- Klimakammer

- Kühlzelle

- pH-stat-Titration

- Überkopfschüttler

- Horizontalschüttler

- verschiedene Mühlen

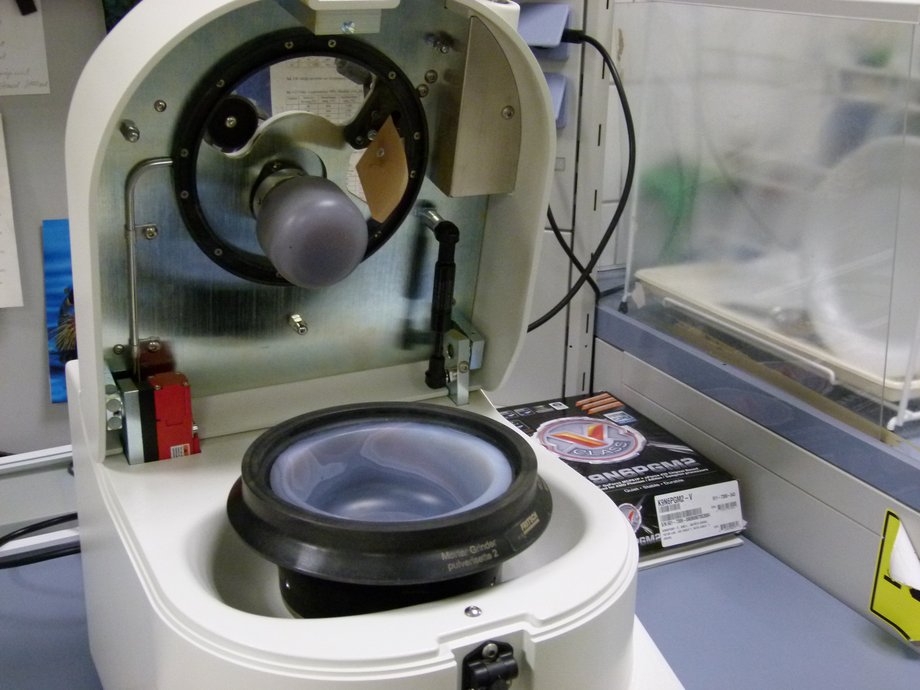

- Mörsermühle (Fritsch Pulverisette 2)

- Ultraschallbad

- Ultraschalldispergator

- Rotationsverdampfer

- Gefriertrocknung

- Mikrowellenaufschlussaparatur

- Druckaufschlussapparatur

- Zentrifugen