Projekte

- SDL-Studie

- Netzintegrationsstudie

- OptNetzE

- SektFlexBB

- Studie konventionelle Mindesterzeugung

- Studie zu separaten Netzen

- Int Elekt BB

- Integrated Smart Charging

Konventionelle Erzeugungsanlagen, welche die aus netztechnischer und -betrieblicher Sicht erforderlichen sogenannten Systemdienstleistungen (beispielsweise Regelleistung zur Frequenzhaltung, Blindleistung zur Spannungshaltung) bereitstellen, werden durch den Zubau von EE-Erzeugungsanlagen zunehmend weniger am Netz verfügbar sein. Damit ergibt sich die Fragestellung, wie zukünftig die Systemdienstleistungen erbracht und koordiniert werden müssen, um den sicheren Betrieb des Energieversorgungssystems unter den neuen Rahmenbedingungen zu organisieren. Der Betrieb der Energieversorgungsnetze im Land Brandenburg ist von dieser zentralen Fragestellung besonders stark betroffen, da Brandenburg eine Vorreiterrolle beim Ausbau der erneuerbaren Energien einnimmt.

Durch das Wirtschaftsministerium des Landes Brandenburg wurde deshalb eine Studie beauftragt, die sich mit diesen Themenstellungen beschäftigt. Unterstützt wurde die Studie durch die Partner im Fachforum Netzausbau.

Die Studie wurde im November 2018 fertiggestellt.

Im Auftrag des Wirtschaftsministeriums wurde im Zeitraum 2006 bis 2008 eine erste Studie zur Integration erneuerbarer Energien in die Brandenburger Netze durchgeführt. Aufgrund der rasanten Entwicklung, insbesondere im Bereich der Photovoltaik, wurde eine Nachfolgestudie erforderlich, um die daraus resultierenden Ergebnisse und Aussagen zu aktualisieren. Diese zweite Netzstudie für Brandenburg wurde im Zeitraum von 2009 bis 2011 erarbeitet.

Grundlage der Untersuchungen bildete eine aufwändige Prognose hinsichtlich des Zubaus von Wind-und PV-Anlagen, hauptsächlich auf Basis der Regionalplanungen. Im Rahmen der beiden Studien wurden umfangreiche Netzausbauuntersuchungen für alle Netzebenen durchgeführt und mehrere Szenarien entwickelt. Die Studien stellen den erforderlichen Netzausbau (Neubau und Ertüchtigungsmaßnahmen) nach Spannungsebenen und Netzbetreibern aufgeschlüsselt dar.

Die vorgeschlagenen Netzausbaumaßnahmen sind umfangreich und umfassen nicht nur Übertragungsleitungen, sondern auch den Neubau bzw. die Erweiterung von Umspannwerken. Darüber hinaus wurden die hierfür erforderlichen Investitionen ermittelt. Um den Überblick über die zum damaligen Zeitpunkt relevanten Themen der Netzintegration erneuerbarer Energien abzurunden, beschäftigten sich die Studien auch mit einer Reihe weiterer Themen, wie z.B. der Speicherproblematik und den Modalitäten bei NSM-Aufrufen.

Die erarbeiteten Ergebnisse sind nach wie vor aktuell und wurden durch die von den Netzbetreibern erarbeiteten Netzentwicklungs- und ausbaupläne größtenteils bestätigt.

Kontakt

Dr.-Ing. Klaus Pfeiffer

T +49 (0) 355 69 4035

klaus.pfeiffer(at)b-tu.de

Weitere Informationen

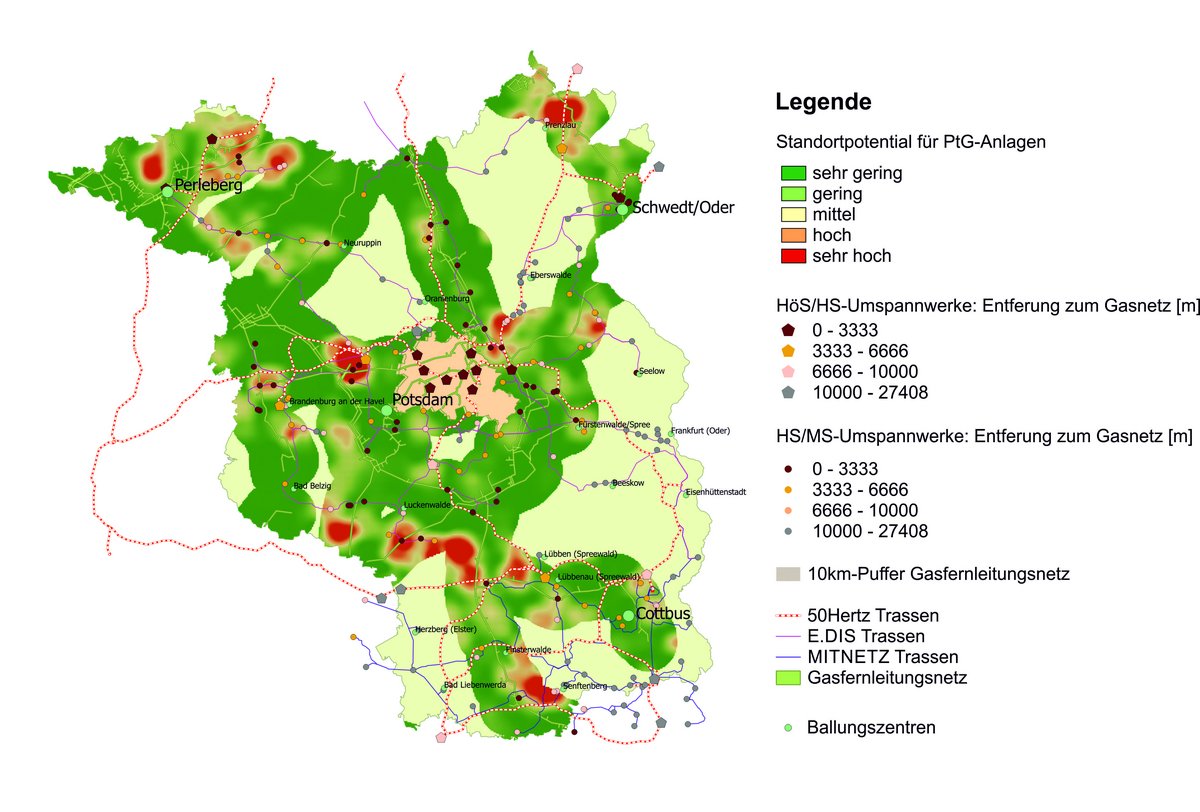

Im Verbundprojekt OptNetzE (Optimierung des integrierten Betriebs von Übertragungs- und Verteilnetzen bei zunehmend fluktuierender Erzeugung und flexiblen Lasten“ sollten Verfahren für den Netzbetrieb zum Ausgleich fluktuierender Erzeugung unter Berücksichtigung aller Akteure weiterentwickelt und zukunftsfähig organisiert werden. Das Teilvorhaben der BTU Cottbus-Senftenberg in diesem Verbundprojekt wurde in das Arbeitspaket 4 eingegliedert. Es beschäftigte sich mit der Netzintegration von Erneuerbaren Energien sowie mit der Erbringung von Systemdienstleistungen durch plan- und regelbare Lasten. Dabei wurde der Schwerpunkt auf Power-to-Gas (PtG)-Anlagen und deren technische und wirtschaftliche Integration in ein zukünftiges regeneratives Energieversorgungsystem gelegt. Die hier behandelten PtG-Konzepte sollten insbesondere dazu dienen, flexible Lasten zur Unterstützung des Netzbetriebs in Regionen mit hoher EE-Einspeisung bereitzustellen.

Das Verbundvorhaben „OptNetzE– Optimierung des integrierten Betriebs von Übertragungs- und Verteilnetzen bei zunehmend fluktuierender Erzeugung und flexiblen Lasten" wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie unter dem Förderkennzeichen 0325814C gefördert. Der Abschlussbericht wurde im Mai 2019 fertiggestellt.

Kontakt

Dr.-Ing. Klaus Pfeiffer

T +49 (0) 355 69 4035

klaus.pfeiffer(at)b-tu.de

Weitere Informationen

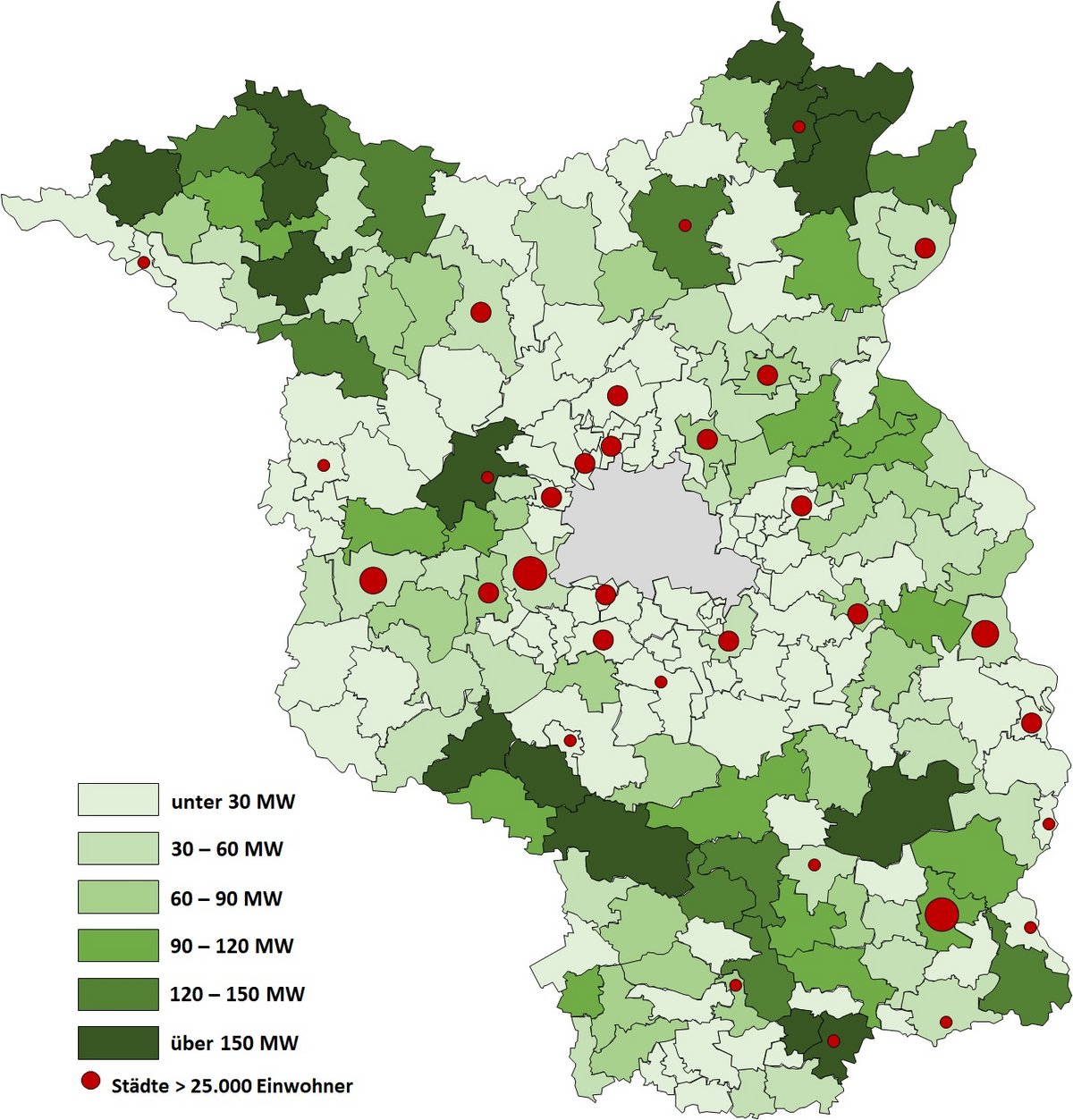

Der Ausbau der Energieerzeugung aus dezentralen Energieanlagen führt aufgrund der nicht bedarfsgerechten Einspeisung verstärkt zu Situationen, in denen mehr erneuerbare Energie erzeugt wird, als verbraucht werden kann. Die im Auftrag des Ministeriums für Wirtschaft und Energie des Landes Brandenburg (MWE) beauftragte Studie untersuchte dabei die Nutzung dieser Potenziale in anderen Sektoren wie Gas, Wärme und Mobilität.

Die Studie war in zwei Teile untergliedert. Im ersten Teil wurden Szenarien für die Sektorenkopplung entwickelt und mögliche Pilotregionen in Brandenburg identifiziert. Darüber hinaus wurden die regulatorischen Rahmenbedingungen und Hemmnisse für die Sektorenkopplung betrachtet. Im zweiten Teil der Studie wurden diese Betrachtungen als Detailuntersuchungen weitergeführt, in deren Ergebnis die Sektorenkopplungspotenziale als Prognose für 2050 ermittelt wurden. Ebenfalls wurden in einem umfangreichen Teilpaket Flexibilitätspotenziale für Brandenburg ermittelt. Die Studie wurde abgerundet durch eine fachspezifische Umfrage zum Thema Sektorenkopplung unter Einbeziehung von Kommunen, Stadtwerken, Anlagenherstellern, Netzbetreibern, Verbänden.

Die Studie wurde im November 2020 fertiggestellt.

Kontakt

Dr.-Ing. Klaus Pfeiffer

T +49 (0) 355 69 4035

klaus.pfeiffer@b-tu.de

M.Sc. Kristian Platta

T +49 (0) 355 69 5579

kristian.platta(at)b-tu.de

Weitere Informationen

Zielstellung der Kurzstudie, die im Jahr 2018 durch das Wirtschaftsministerium des Landes Brandenburg beauftragt wurde, war es, einen technischen Beitrag zur Diskussion in Deutschland über die konventionelle Mindesterzeugung zu leisten. Hierbei wurde die gesamte Bandbreite von Ursachen und technischen Hintergründen für die konventionelle Mindesterzeugung aus netzbetrieblichen und kraftwerkstechnischen Blickwinkeln beleuchtet. Die Thematik der konventionellen Mindesterzeugung und der damit verbundenen Frage, ob und wie EE-Anlagen zukünftig konventionelle Kraftwerke in allen Bereichen des Elektroenergieversorgungssystems ersetzen können, ist ein wichtiger Forschungsschwerpunkt.

Die Studie kommt zu dem Schluss, dass konventionelle Kraftwerke einen unverzichtbaren Beitrag zur Systemsicherheit im Elektroenergieversorgungssystem liefern, da die Umsetzung von Alternativen zur anforderungsgerechten SDL-Bereitstellung innerhalb dieses Untersuchungszeitraumes nicht im erforderlichen Umfang realisiert werden kann.

Neben der eigentlichen Kernaufgabe der Stromerzeugung und der Bereitstellung von Systemdienstleistungen und Blindleistung liefern konventionelle Kraftwerke auch weitere Produkte wie Fernwärme und Prozessdampf. Eine Abschaltung konventioneller Kraftwerke führt damit auch zu weitreichenden Veränderungen in den unterlagerten Prozessketten (z. B. im Wärmemarkt) und unweigerlich zu einem zusätzlichen Investitionsbedarf für Anschlusslösungen.

Aus netzbetrieblicher Sicht besteht weiterhin die Notwendigkeit einer konventionellen Mindesterzeugung, um im Verbund mit EE-Anlagen die Netze sicher betreiben zu können. Aussagen zur möglichen Abschaltung konventioneller Erzeugungskapazitäten sollten sich demnach nicht nur an reinen Wirkleistungsbilanzen orientieren, sondern alle netzbetrieblichen und kraftwerkstechnischen Aspekte miteinbeziehen.

Kontakt

Dr.-Ing. Klaus Pfeiffer

T +49 (0) 355 69 4035

klaus.pfeiffer@b-tu.de

Weitere Informationen

Um die ehrgeizigen Zielstellungen beim Ausbau der Erneuerbaren Energien erreichen zu können, müssen die Energieversorgungsnetze aller Spannungsebenen in großem Umfang ausgebaut werden, um die leistungsstarken Einspeisungen aus überwiegend lastfernen Regionen aufnehmen zu können.

Ziel dieser Studie war es, das Konzept der separaten Netze vertiefend zu betrachten. Hierfür wurden anhand zweier Modellregionen jeweils ein separates Netz zur Aufnahme der EE Einspeisungen grob geplant und kostenmäßig bewertet. Die entsprechenden Grundsätze der Planung separater Netze wurden dargestellt. Demgegenüber wurde für beide Modellregionen der konventionelle Netzausbau für die Integration der EE-Leistungen in den betrachteten Modellregionen ermittelt und ebenfalls kostenmäßig bewertet. Die Ergebnisse zeigen, dass separate Netze je nach Region und Netzgebiet durchaus gegenüber dem konventionellen Netzausbau die bessere Alternativlösung darstellen.

Im Rahmen dieser Studie wurden ebenfalls rechtliche Fragestellungen, die im Zusammenhang mit der Errichtung separater Netze stehen, identifiziert, um somit einen Ausblick auf weiterhin erforderliche Untersuchungen geben zu können.

Die Studie wurde im Jahr 2013 abgeschlossen.

Kontakt

Dr.-Ing. Klaus Pfeiffer

T +49 (0) 355 69 4035

klaus.pfeiffer@b-tu.de

Weitere Informationen

Zum Abschluss des Projekts Ende 2020 sind auf landesweit verteilten Standorten in Brandenburg schnellladefähige und zum Teil auch rückspeisefähige Ladeinfrastruktur, zur Verwendung überschüssiger, aus Erneuerbaren Energien produzierter Energie in angeschlossenen Elektrofahrzeugen, errichtet; die durch innovative Informations- und Kommunikationstechnologie gemäß den Anforderungen der Nutzer, der Elektrofahrzeuge und des Energieversorgungsnetzes durch ein zentrales Back-Office auf dem BTU Zentralcampus netz- und systemdienlich integriert ist.

Kontakt

Dr.- Ing. Bastian Garnitz

T +49 (0) 355 69 5578

Bastian.Garnitz(at)b-tu.de

Projektbeschreibung

Das durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi), den Projektträger Jülich (PtJ) sowie dem Europäischen Sozialfond (ESF) geförderte EXIST Forschungstransferprojekt Integrated Smart Charging (ISC) umfasst die Kommerzialisierung des universitären Lademanagementsystems.

Im Rahmen des ISC Forschungstransferprojektes werden die Innovationen aus dem Bereich des intelligenten Lademanagements für Elektrofahrzeuge in die marktwirtschaftliche Anwendung überführt.

Das Know-how des Gründungsteams umfasst nicht nur das lokale Lastmanagement, sondern auch die Erfassung der individuellen Präferenzen der Fahrzeugnutzer auf Basis von Methoden des maschinellen Lernens. Ziel ist es, innovative und integrierte Lösungen für das netzdienliche und marktgesteuerte Laden von Elektrofahrzeugen anzubieten.

Kontakt

Dr.-Ing. Mark Kuprat

T +49 (0) 355 69 3540

marksebastian.kuprat(at)b-tu.de