Parabelflugkampagne: BTU-Team optimiert Spaltgeometrie-Experiment in Schwerelosigkeit

Alle guten Dinge sind 15! Zumindest wenn es um die Anzahl der Parabelflug-Kampagnen geht, die Prof. Dr.-Ing. Christoph Egbers, Inhaber des Lehrstuhls Aerodynamik und Strömungslehre, und sein Team ausführen. Denn dieses Mal handelt es sich nicht um eine Kampagne des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR), sondern um eine der französischen Raumfahrtbehörde (CNES). Die BTU-Forscher dürfen im April mit den französischen Kolleg*innen mitfliegen, weil die Cottbuser seit vielen Jahren mit der "Université Le Havre Normandie" eng zusammenarbeiten.

Im Mittelpunkt der Forschung steht die Wärmetauschertechnologie

Prof. Egbers: "Wir freuen uns über die Möglichkeit, als einziges deutsches Team von insgesamt zehn Teams mitfliegen zu dürfen. Das ist für unsere Forschung sehr bedeutend. Dadurch haben wir die Gelegenheit, unser Experiment entsprechend der Erkenntnisse, die wir in der vergangenen Herbst-Kampagne gewonnen haben, zu verändern." Gegenstand der Forschung ist die Anpassung der Wärmetauschertechnologie an die Bedingungen im All. Da die Wärme, die Maschinen erzeugen, nicht wie auf der Erde abgeführt werden kann (z. B. durch Lüfter), müssen andere Verfahren etabliert werden, damit etwa Satelliten nicht überhitzen und ausfallen. Das BTU-Team arbeitet aus diesem Grund mit Hochspannung und optimiert stetig ihr Zylinder- und Plattenspalt-Experiment.

Die Kampagne läuft über drei Tage, die Flüge starten in Bordeaux

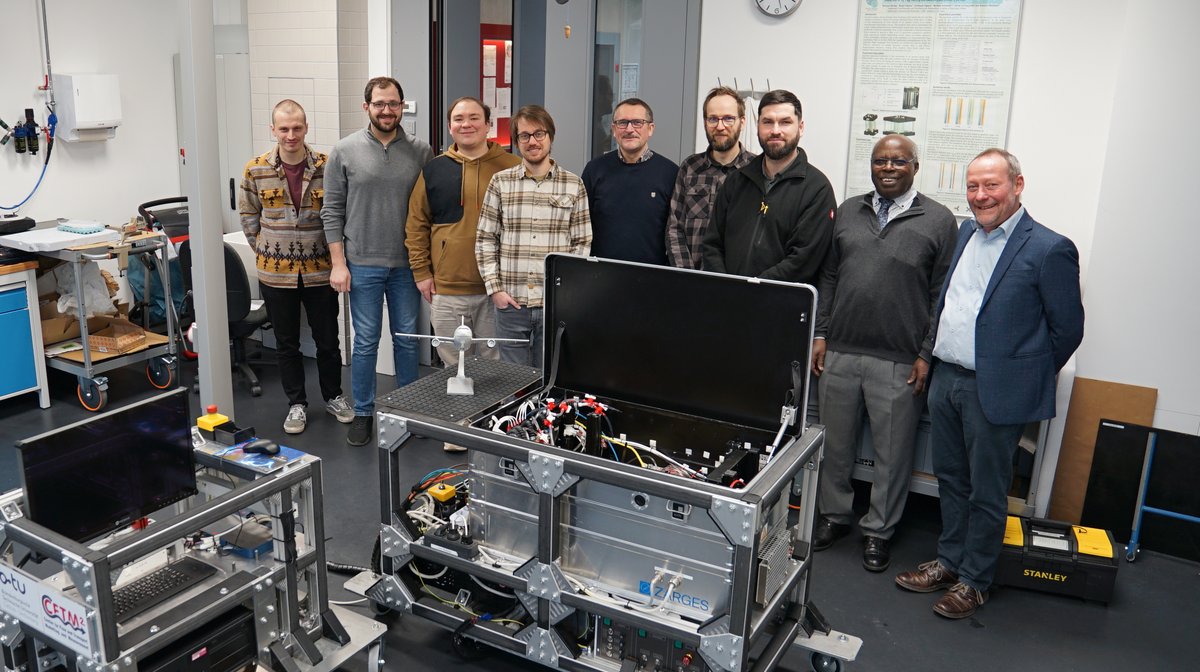

Projektleiter Dr. Vasyl Motuz erklärt: "Wir bauen alles bis ins kleinste Detail selbst. Da wir mit Laser, Flüssigkeiten und Hochspannung experimentieren, muss alles sicher sein und fehlerfrei funktionieren. Darüber hinaus sind wir zu allen Anpassungen und Veränderungen am Experimentaufbau in engem Kontakt mit unseren französischen Kollegen, die für die Sicherheit unseres Experimentes am Flugzeug verantwortlich sind. Alles läuft nach einem strengen Protokoll." Die Konzentration bei der Vorbereitung ist entsprechend hoch – und die Zeit der Schwerelosigkeit kostbar. An drei Tagen werden insgesamt sechs Sets à fünf Parabeln geflogen, bei denen je 22 Sekunden Schwerelosigkeit erreicht werden. Da muss jeder Handgriff sitzen. Stattfinden wird das Ganze in Bordeaux. Dort startet der A310 ZERO-G der französischen Firma Novespace.

Durchgeführt werden die Flüge mit einem speziell ausgerüsteten Flugzeug. Um Schwerelosigkeit zu erlangen, fliegen die Piloten ein besonderes Manöver: Sie bringen das Flugzeug auf eine parabelförmige Flugbahn. Dabei steigt das Flugzeug aus dem horizontalen Flug steil nach oben, drosselt dann die Schubkraft der Turbinen und "fällt" durch den Restschub erst nach oben und nach dem Erreichen des Gipfelpunktes der Parabel wieder nach unten, sodass für eine Zeitspanne von 22 Sekunden Schwerelosigkeit herrscht. Diese Zeit nutzen die Wissenschaftler für ihre Experimente. Nach jeder Parabel wird das Flugzeug wieder in den horizontalen Flug gebracht. Jeden Tag fliegen zwei Mitglieder des BTU-Teams mit, um das Experiment während des Fluges zu begleiten und durchzuführen.

Über das Experiment, das an Bord gemacht wird

Das Parabelflugexperiment untersucht zwei Spaltgeometrien: eine Plattenspaltgeometrie mit Flüssigkeit und eine Zylinderspaltgeometrie. In beiden kann Hochspannung und ein Temperaturgradient angelegt werden. Der Zylinderspalt besteht aus zwei senkrechten Rohren, oben und unten durch Platten begrenzt, und ist mit einem dielektrischen Öl gefüllt. Das innere Rohr wird beheizt, das äußere gekühlt, was zu einer Grundströmung im Spalt führt. Bei erhöhtem Temperaturunterschied entstehen Instabilitäten und die Grundströmung verändert sich. Der Wärmetransport zwischen den Rohren wird verstärkt.

Wird ein Wechselspannungsfeld angelegt, führt dies zu elektrohydrodynamischen Kräften, die die Auftriebsströmung stören und den Wärmetransport weiter verstärken. In Mikrogravitation (z. B. im Parabelflug) dominiert das Kraftfeld der Hochspannung, was zu vielfältigen Strömungsformen bis hin zu turbulenten Strömungen führt. Diese Strömungen und der Wärmetransport können durch die elektrische Spannung kontrolliert werden. Mit optischen Messtechniken wie Shadowgraph und Particle Image Velocimetry (PIV) wird das Strömungsfeld sichtbar gemacht und der Wärmetransport wird mit speziellen Wärmestromsensoren zwischen den Rohren gemessen.

Kontakt

Aerodynamik und Strömungslehre

T +49 (0) 355 69-4868

christoph.egbers(at)b-tu.de

Pressekontakt

Kommunikation und Marketing

T +49 (0) 355 69-3837

britta.radkowsky(at)b-tu.de