Alumna Maria Hempel (Physik)

Maria Hempel

Physik (Bachelor 2010, Master 2012, Promotion 2017)

Bereits während ihres Studiums arbeitete Maria Hempel am Deutschen Elektronen-Synchrotron (DESY) in Zeuthen, Deutschlands größtem Beschleunigerzentrum, und kam darüber zur Europäischen Organisation für Kernforschung (CERN). Hier analysierte sie die Daten verschiedener Diamantdetektoren und schrieb darüber ihre Masterarbeit. In ihrer Promotion entwickelte sie diese Detektoren des Compact-Muon-Solenoid (CMS) Experiments weiter. Inzwischen arbeitet sie als Testingenieurin in der Medizintechnik für Melag in Berlin, wo sie ihr Allround-Wissen in Software, Hardware und Elektronik täglich anwendet.

Sehr geehrte Frau Hempel, was machen Sie heute beruflich?

Aktuell arbeite ich in der „Testing und Entwicklungsabteilung“ bei Melag oHG. Die Firma ist Marktführer für Kleinsterilisatoren für Arztpraxen. Als Testingenieurin bin ich für Validierung und Verifizierung von Sterilisatoren verantwortlich und somit für die Qualitätssicherung zuständig. Dabei teste ich Software- und Systemanforderungen. Dazu werden verschiedene Testfälle erstellt und durchgeführt, welche die Anforderungen prüfen. Die Dokumentation der Tests ist dabei von höchster Wichtigkeit, da es sich um ein medizinisches Produkt handelt, welches hoch sensible Arztinstrumente sterilisiert. Fehler in dem Sterilisationsprozess können zu menschlichen Schäden führen. Dies gilt es durch meine Arbeit zu verhindern.

Wie hat Ihnen das Studium bei Ihrem Karriereweg geholfen?

Ein Sterilisator besteht aus vielen einzelnen Prozessen, die miteinander interagieren. Ein reibungsloser Sterilisationsprozess beinhaltet Einflüsse von Software, Hardware und Elektronik. Beim Testen der Geräte muss man ein Allrounder in allen drei Aspekten sein. Der Umgang mit Software, Hardware und Elektronik fand im Studium während der Physikpraktika und während der Promotion im Labor statt. Des Weiteren lernte ich im Physikstudium, ein komplexes System mit allen Komponenten zu betrachten und somit alle eventuell auftretenden Fehler und Quereffekte zu finden und diese zu analysieren. Das ist in meinem Beruf als Testingenieurin essentiell. Mein Studium und die Promotion haben mich somit sehr gut auf diese Stelle vorbereitet. Zudem war ich den Semesterferien regelmäßig als Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen Elektronen-Synchrotron (DESY) in Zeuthen tätig. Dies ermöglichte mir frühe praktische Erfahrungen im Labor und in der wissenschaftlichen Arbeit. Am DESY war ich für das Testen und Entwickeln eines Diamanten basierten Detektors zuständig. Dieser ist Teil des Compact-Muon-Solenoid-Experiments (CMS) am Large Hadron Collider (LHC) am CERN in der Schweiz. Von Anfang an habe ich am DESY viel Verantwortung bekommen und durfte Dienstreisen ans CERN machen. Für meine Masterarbeit bin ich ein Jahr lang am CERN gewesen. Dort habe ich direkt für die LHC Maschine gearbeitet. Diese besitzt auch Diamantdetektoren, welche vor meiner Ankunft nicht viel verwendet wurden. Das am DESY erlernte Wissen zu dieser Art von Detektoren konnte ich nutzen, um die LHC Daten zu analysieren. Die Daten zeigten vorher nie gesehene Effekte und brachten wichtige Erkenntnisse zum Strahlverhalten ein. Nach meinem Masterstudium und meiner CERN Zeit bin ich unter anderem aus familiären Gründen zurück nach Berlin gezogen und habe am DESY Zeuthen promoviert. Das Thema meiner Promotion war die Weiterentwicklung des Diamantdetektors am CMS Experiment.

Was genau haben Sie beim Large Hadron Collider gemacht?

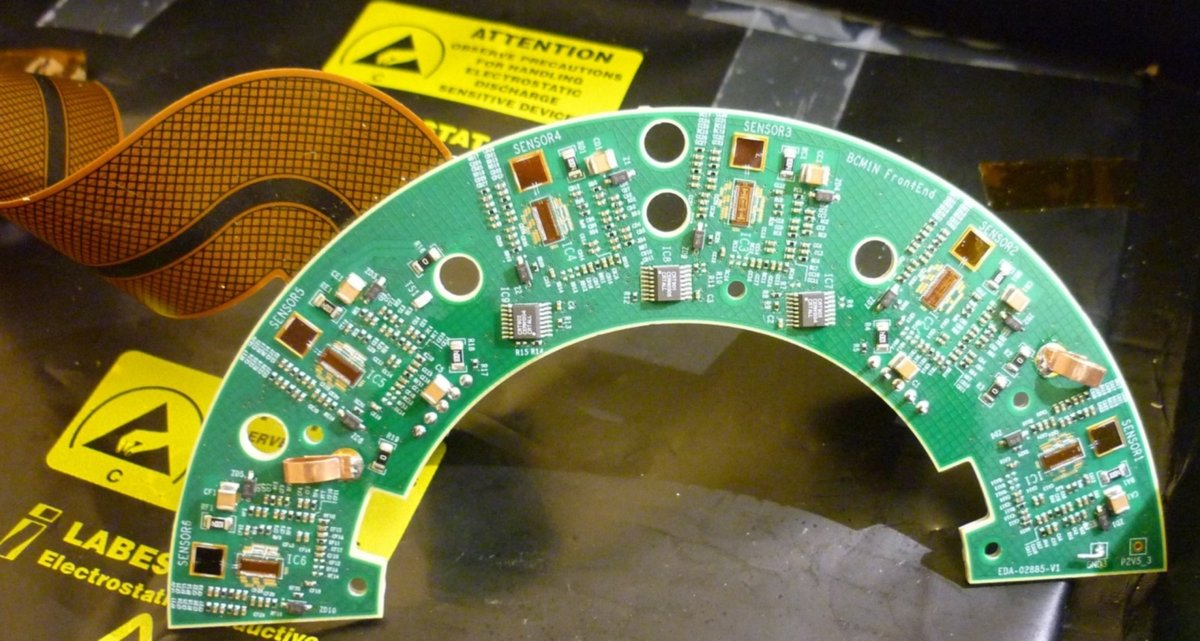

Am LHC habe ich für zwei unterschiedliche Projekte gearbeitet. Zum einem habe ich für die LHC Maschine gearbeitet, aber auch für das CMS Experiment. Im LHC werden zwei Protonenstrahlen gegenläufig beschleunigt und in den Experimenten zur Kollision gebracht. Die Experimente, wie zum Beispiel das CMS, rekonstruieren die Teilchenbahn der Kollisionsprodukte und führen zu Erkenntnissen über die Entstehung und Zusammensetzung unseres Universums. Sowohl im LHC Ring als auch im CMS Experiment befinden sich Diamantdetektoren. Diese werden verwendet, um Strahlverluste mit Nanosekunden-Auflösung zu detektieren. Strahlverluste entstehen immer dann, wenn die Protonen von ihrer Soll-Bahn abgelenkt werden. Dies kann dann passieren, wenn Protonen an Restgasteilchen im Vakuum stoßen. Für die LHC Maschine habe ich Simulationen erstellt, die grafisch darstellen, an welchen Orten des LHC Ringes typischerweise Teilchenverluste gehäuft auftreten. Die Simulationen habe ich mit Daten verglichen. Durch zusätzliche Daten der Diamantdetektoren konnte ich auch noch eine zeitliche Auflösung dieser Strahlverluste erhalten, was Aufschluss auf die Ursachen gibt. Bei der Arbeit am CMS Experiment lag mein Aufgabengebiet mehr auf dem Verständnis der Funktion von Diamanten zur Verwendung als Sensoren. Hier habe ich 70 Diamantsensoren elektrisch charakterisiert, einen Prototyp samt Diamantsensor und Ausleseelektronik vermessen und am Ende die Daten des eingebauten Detektors im CMS Experiment analysiert. Diamantsensoren sind aufgrund der großen Bandlücke Isolatoren. Gelangt ein geladenes Teilchen durch den Sensor erzeugt es Elektron-Loch Paare. Durch das Anlegen eines äußeren elektrischen Feldes können Elektron-Loch Paare getrennt werden und ein elektrisches Signal kann gemessen werden. Im Gegensatz zu Silizium Sensoren besitzt Diamant keinen Dunkelstrom bei Raumtemperatur. Im LHC Tunnel ist außerhalb der Strahlröhre keine Kühlung möglich und im CMS Experiment ist nur wenig Platz, um eine Kühlung der Sensoren zu gewährleisten. Diamant ist hier also ein geeignetes Material, um Signale mit niedrigem Grundrauschen zu messen. Zusätzlich ist Diamant strahlenhart. Dadurch haben die erzeugten Signale über Jahre hinweg die gleiche Charakteristik. Das ist in einer Umgebung wie dem CMS, wo eine große Anzahl an Neutronen, Elektronen, Photonen und Pionen erzeugt wird, entscheidend für die Langlebigkeit eines Detektors. Das ist natürlich nur die Theorie. Die Praxis zeigt, dass auch Diamantsensoren viele Eigenschaften besitzen, die noch nicht vollständig verstanden sind. Daher ist viel Forschung nötig, um Diamant als Sensormaterial vollständig zu verstehen.

Wie läuft das Arbeiten vor Ort ab?

Die Detektoren werden im Labor charakterisiert und zusammen gebaut. Diese Labore sind Reinräume, um Schmutz auf den empfindlichen Kontaktstücken zu vermeiden. CERN und DESY besitzen solche Reinräume. Die fertigen Detektoren werden dann zum CERN gebracht und dort im LHC Tunnel oder dem CMS Experiment eingebaut. Der Einbau passiert zu den Ruhezeiten, wenn die LHC Maschine also eine längere Pause macht. Die Detektoren werden dann mit einer Steuerungselektronik verbunden, welche per Remote Verbindung kontaktiert werden kann. Die Steuerung und Auslese der Daten der Detektoren passiert dann über den Computer im Büro. Sowohl für die LHC Maschine als auch für das CMS Experiment findet das Arbeiten größten Teils im Büro statt. Das CERN hat hierzu Bürogebäude und Baracken auf dem Schweiz-Gelände. Einmal täglich findet in den jeweiligen Kontrollräumen ein Statusmeeting statt, bei denen man anwesend ist. Die LHC Maschine hat seinen Kontrollraum in Prévessin und das CMS Experiment in Cessy. Der Vormittag besteht also darin zunächst nach Prévessin zu fahren, dann nach Cessy und am Ende auf das Schweiz-Gelände zum Büro. Für die Fahrten stellt das CERN Autos zur Verfügung bzw. hat man im besten Fall ein eigenes Auto. Bei wichtigen Ereignissen verbringt man auch seinen gesamten Tag im Kontrollraum. Hier gibt es jedoch keine Büros, sondern man sitzt mit allen anderen CMS Mitarbeitern zusammen vor den verschiedenen Monitoren.

Was für einen Tipp würden Sie Studierenden geben die ebenfalls an CERN-Experimenten mitarbeiten wollen?

Das CERN bietet für Masterstudierende die Position als Technical Student an. Leider gibt es aber nicht genug deutsche Bewerbungen, um den prozentualen Anteil an deutschen Technical Students zu besetzen. Der prozentuale Anteil richtet sich nach den Geldern, die Deutschland dem CERN gibt. Hier lohnt sich also eine Bewerbung als Technical Student. Dazu muss die Universität nicht einmal eine Kooperation mit dem CERN haben. Die Bewerbung landet am CERN in einem Topf und die Gruppen am CERN suchen sich dann die jeweils passenden Personen heraus. Dabei werden nicht nur Physiker gesucht, sondern auch Informatiker oder Maschinenbauer. Die Stelle als Technical Student wird bezahlt, sodass man sich eine Wohnung und ein Auto leisten kann. Am Ende kann ich jedem eine Bewerbung empfehlen, denn diese Zeit war eine der tollsten Erfahrungen, die ich im Zuge meines Physikstudiums machen konnte. Man lernt Menschen aus vielen Teilen der Welt kennen, lernt unfassbar viel Neues dazu und kann in einer Umgebung arbeiten, wo andere Urlaub machen.

Woran denken Sie, wenn Sie sich an Ihr Studium erinnern?

Das Studieren an der BTU Cottbus-Senftenberg war für mich sehr familiär und harmonisch. Das bieten sehr wenige Universitäten. Jedoch ist das Physikstudium mit viel Arbeit und Fleiß verbunden. Gerade die ersten 2 Jahre waren durch die vielen Hausaufgaben sehr anstrengend, was wenig Freizeit zugelassen hat. Am Ende war der tägliche Wissenszuwachs sehr hoch und das tägliche Auseinandersetzen mit physikalischen Problemen hat viel Spaß gemacht. Der Zusammenhalt unter den Physikstudenten aller Jahrgänge ist dabei auch sehr hilfreich gewesen. Des Weiteren haben sich die Professoren viel Zeit für Fragen genommen. Mein Professor für Teilchenphysik und späterer Doktorvater sprach sich dafür aus, dass ich mich für meine Masterarbeit am CERN als Technical Student bewerben soll. Die Bewerbung war auch erfolgreich. Somit habe ich dann die Möglichkeit bekommen ein Jahr am CERN zu arbeiten und darüber meine Masterarbeit zu schreiben. Die Ergebnisse durfte ich auch auf einer Konferenz in Peking präsentieren.