So funktioniert ein variabler Einlauf für ein Flugtriebwerk

Das Kooperationsprojekt mit der BTU ist eines der vier Schülerprojekte des Steenbeck-Gymnasiums, die am Wettbewerb „Jugend forscht“ teilnehmen

Um die Funktionsweise eines variablen Triebwerkseinlaufs besser zu visualisieren, plante Stefan Kazula, der sein Masterstudium im Maschinenbau an der BTU Cottbus–Senftenberg absolviert hat, einen Demonstrator zu bauen. Selbst einst Schüler des Max Steenbeck-Gymnasiums kam er in einem Gespräch mit dem jetzigen Oberstufen-Koordinator des Gymnasiums Dr. Torsten Skorubski auf den Seminarkurs zu sprechen. In diesem relativ jungen Schulfach soll den Schülern die wissenschaftliche Arbeitsweise vermittelt werden. Stefan Kazula erinnert sich: »Zu meiner Schulzeit existierte eine enge Zusammenarbeit zwischen der Universität und unserem Gymnasium, insbesondere in den MINT-Fächern; Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Durch diese Zusammenarbeit habe ich damals viel gelernt und Erfahrungen gesammelt, die mir bei der Wahl von Studienfach und Universität sehr geholfen haben. So kam ich zu der Idee, mit den Schülern gemeinsam einen Demonstrator zu entwickeln und zu bauen.«

Oberstufenkoordinator Dr. Torsten Skorubski und Schuldirektor Andreas Käßner mussten nicht lange überlegen, um zuzustimmen, denn das Kooperationsprojekt »Prototypenbau eines variablen Einlaufs für zivile Flugtriebwerke“ klang vielversprechend: Im Rahmen dieses Projekts setzten sich die Schülerinnen und Schüler unter Anleitung von Stefan Kazula mit wissenschaftlicher Recherche und Konzeptentwicklung auseinander und eigneten sich Fertigkeiten im Umgang mit CAD-Programmen und 3D-Drucktechnik an. Zudem konzipierten und Programmierten sie ein Steuerungs- und Antriebssystem und entwickelten die zugehörige Schaltung. Im Ergebnis entstand ihr funktionierender Demonstrator, auf den sie stolz sein konnten. Dafür arbeiteten sie zwei Stunden wöchentlich intensiv an der BTU oder an der Schule. Der Förderverein des Max-Steenbeck-Gymnasiums unterstützt das Projekt finanziell mit 1.700 Euro.

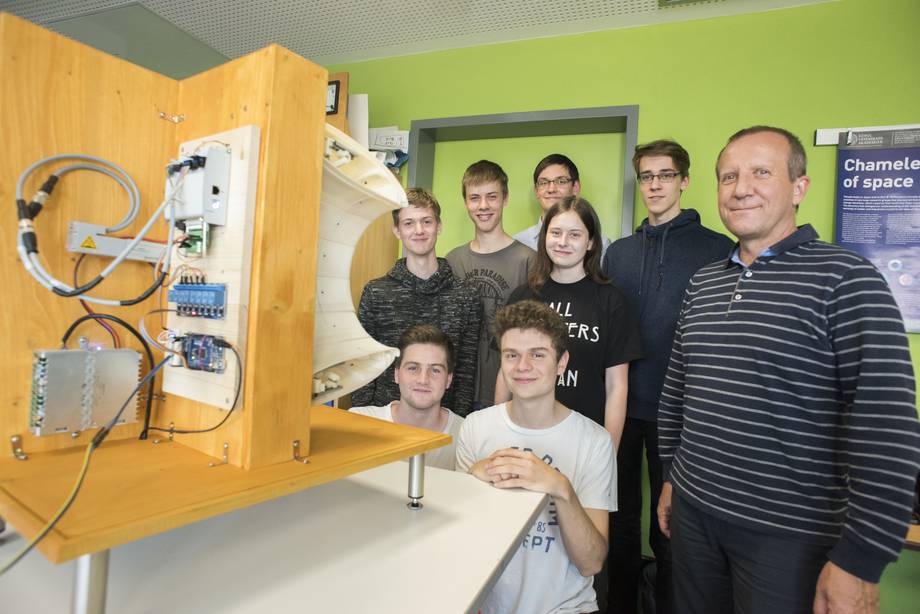

Schon im Juli 2017, nach nur einem Schuljahr weist das Projektteam ein Ergebnis vor, welches sich sehen lassen kann! Der Prototyp ist zusammengebaut und die gewünschte Kontur lässt sich über die elektrische Steuerung einstellen. Thomas Döding, Max Theuner, Martin Selleng, Tillmann Heilmeyer, Antonia Mühlberg, Eloy Schröter und Tim Pokart sind stolz darauf. Stefan Kazula beschreibt es so: »Es ist beeindruckend, wie sich die Schüler während der Projektarbeit entwickelt haben und wie viel Mühe sie auch in ihrer Freizeit investiert haben. Wenn man sieht, wie sich der Prototyp bewegt, kann man sich kaum noch vorstellen, wie schwierig und lehrreich der Weg für uns alle bis dahin war!«, und schmunzelnd ergänzt er: »Zu Beginn mussten wir uns alle erst einmal kennenlernen und unsere Aufgaben in der Gruppe finden, um den aufgestellten Ablaufplan zu erfüllen. So glichen unsere wöchentlichen Besprechungen manches Mal einem wilden Durcheinander. Aber gerade dadurch habe ich sehr viel über die Leitung von Projektgruppen gelernt und das vorläufige Ergebnis zeigt auch, wie viel die Schüler in der Zeit gelernt haben, sodass der Lerneffekt sowie der Stolz und die Freude darüber, was wir gemeinsam geschafft haben, bei uns allen überwiegt.«

In seiner Forschung untersucht Stefan Kazula, akademischer Mitarbeiter am Lehrstuhl Flug-Triebwerksdesign bei Prof. Dr.-Ing. Klaus Höschler, konstruktive Möglichkeiten zur Verbesserung von Flugtriebwerken. Dabei geht es konkret darum, innovative und dennoch umsetzbare Konzepte für variable Triebwerkseinläufe in der zivilen Luftfahrt zu finden. Dem Triebwerkseinlauf kommt die für den Betrieb unerlässliche Aufgabe zu, das Triebwerk insbesondere während des Flugzeugsstarts störungsfrei mit Luft zu beliefern und dabei während des schnellen Reisefluges einen möglichst geringen Luftwiderstand zu erzeugen. Eine störungsfreie Zuströmung zum restlichen Triebwerk kann dabei durch eine breite Einlaufkontur mit großen Radien sichergestellt werden. Dagegen wird ein geringer Luftwiderstand durch eine möglichst schmale und scharfkantige Einlaufgeometrie erreicht. In modernen Triebwerken werden diese widersprüchlichen Kontur-Anforderungen nur durch einen Kompromiss erfüllt. Durch den Einsatz einer variablen Einlaufgeometrie, wie Stefan Kazula sie untersucht, könnten zukünftige Flugzeuge einen größeren Betriebsbereich aufweisen sowie effizienter oder schneller fliegen.

Den jungen Maschinenbau-Ingenieur hat Technik immer schon begeistert und so hat er 2010 nach dem Abitur mit dem Studium an der BTU begonnen. Bereits seit 2013 war er studentische Hilfskraft am Lehrstuhl von Prof. Dr.-Ing. Klaus Höschler. Der Professor kennt seit dieser Zeit die zuverlässige und gewissenhafte Herangehensweise von Stefan Kazula und unterstützt ihn bei seinem Vorhaben, Schüler beim Bau des Demonstrators mit einzubeziehen.

Prof. Höschler unterstreicht: »Es war allein die Idee von Herrn Kazula, diesen Weg des Kooperationsprojektes zu gehen. Es ist erstaunlich, wie gut das funktioniert hat und für mich war es toll zu beobachten, wie alle Beteiligten an der Aufgabe gewachsen sind! Am meisten freue ich mich jedoch über folgende Bilanz: Vor dem Projekt wollte keiner der Schüler Maschinenbau studieren, heute sagen fünf der sieben, dass sie es sich vorstellen können! Das spricht für sich und für den von Stefan Kazula eingeschlagenen Weg der Studienorientierung über ein Projekt!«

Film zum Projekt: Schüler bauen ein Modell für einen beweglichen Flug-Triebwerkseinlauferkseinlauf