Bioabbaubare Polymere

Die Nutzung bioabbaubarer Polymere kann potentiell die Umweltbelastung mit Mikroplastik verringern, spezifische Anwendungen z.B. in der Medizin überhaupt erst ermöglichen, und den CO2-Fußabdruck von Polymeren verringern, wenn die Monomere aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen werden können und/oder sich das Polymer zum chemischen Recycling eignet.

Die Nutzung bioabbaubarer Polymere setzt allerdings voraus, dass wir diese zu Preisen vergleichbar denen von nicht abbaubaren Polymeren produzieren können, und gewünschte Eigenschaften einstellen können. Neue Anwendungen würden dann profitieren, wenn es gelingt, solche Eigenschaften zugänglich zu machen, die z.B. mit PE, PP oder PET nicht erreicht werden können.

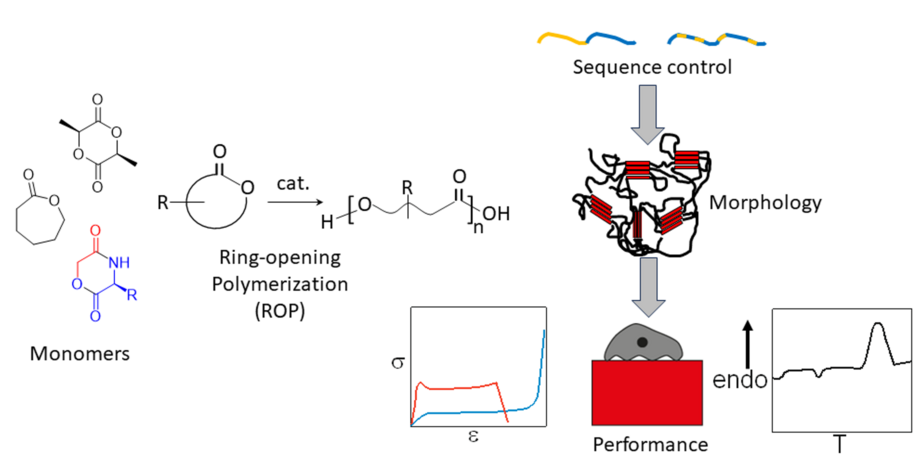

In diesem Zusammenhang beschäftigen wir uns mit der Synthese von Monomeren, der Ringöffnungspolymerisation mit unterschiedlichen katalytischen Systemen, sowie der Kontrolle von Sequenzstrukturen, Morphologien und Eigenschaften der so erzeugten Materialien.

Biopolymer-basierte Hydrogele

Biopolymere wie Proteine (insb. Kollagen) und Polysaccharide (z.B. Hyaluronsäure) sind typische Bestandteile der extrazellulären Matrix. Materialien basierend auf diesen Biopolymeren sollten daher chemisch und mechanisch eine ähnliche Umgebung bieten wie Gewebe.

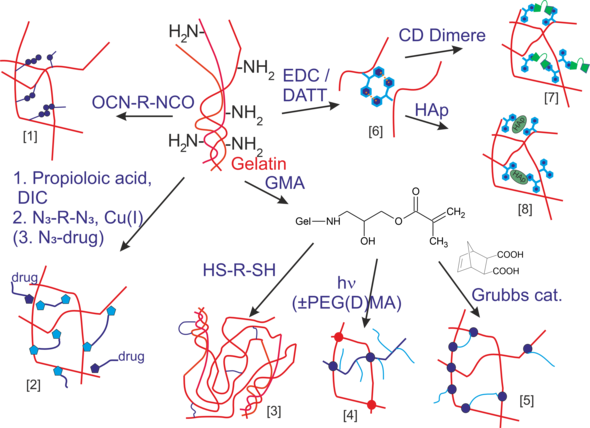

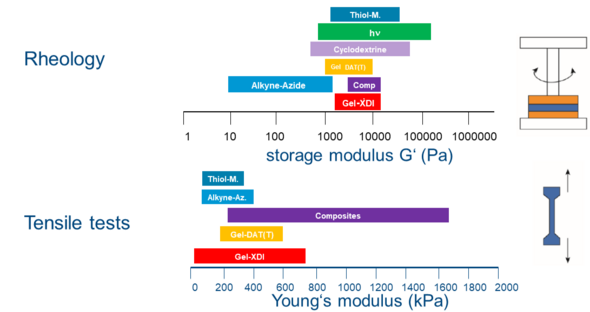

Wir haben eine ganze Reihe von chemischen Methoden entwickelt, Biopolymere, mit einem Schwerpunkt auf dem Kollagen-Derivat Gelatine, zu vernetzen und damit in eine unlösliche, Hydrogel-bildende Form zu überführen. Dabei gelang es uns, die mechanischen Eigenschaften der Gele über einen weiten Bereich einstellen zu können.

Biomedizinische Anwendungen

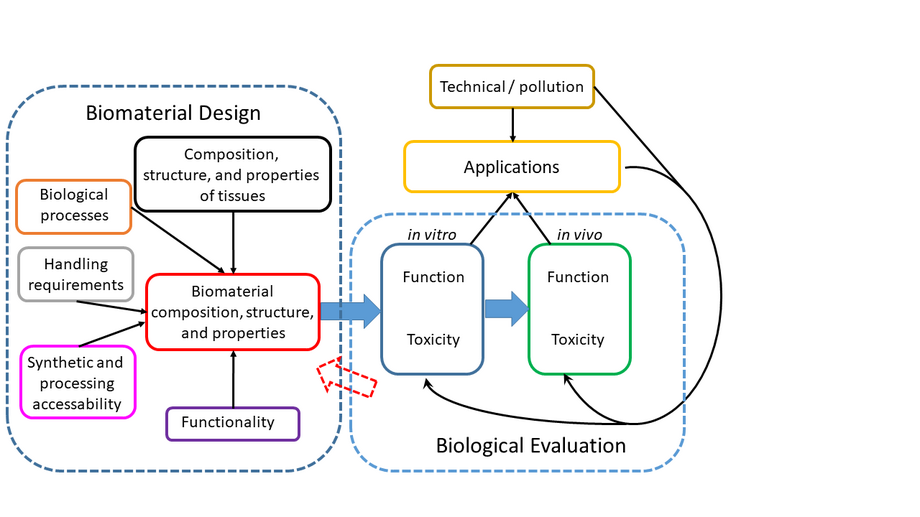

Bei der Entwicklung von Biomaterialien für eine bestimmte Anwendung sollten die Ergebnisse der Analyse der Zusammensetzung, der Struktur und der Eigenschaften von Geweben, die Aufklärung biologischer und physiologischer Prozesse, die Anforderungen und Beschränkungen bei der Handhabung, die Möglichkeiten der Synthese und Verarbeitung sowie die Spezifikation der erforderlichen Funktionalitäten als Input dienen. Letzteres ist mit dem klinischen Bedarf an dem Material verknüpft. Das Design von Biomaterialien ist also ein interdisziplinäres Unterfangen, und ein Chemiker oder Materialwissenschaftler, der auf diesem Gebiet arbeitet, muss diese Faktoren verstehen. Wir haben in dieser Hinsicht recht umfangreich gearbeitet, z. B. an Implantatmaterialien für regenerative Therapien, an Träger- und Freisetzungssystemen sowie an Materialien, die sich für grundlegende Zellkulturexperimente eignen.

Das auf dieser Grundlage erzeugte Biomaterial muss in vitro und für die meisten Anwendungen auch in vivo biologisch bewertet werden. Dies haben wir in der Regel in Kooperationen getan. Nur Materialien, die sowohl Funktions- als auch Toxizitätstests für eine bestimmte Anwendung bestehen, können im Hinblick auf die untersuchte Anwendung als biokompatibel eingestuft werden - Biokompatibilität ist keine Materialeigenschaft!