Abschlussarbeiten

Themenbeschreibung

Teilchenbeschleuniger wie die Synchrotronstrahlungsquelle BESSY II, betrieben vom Helmholtz-Zentrum in Berlin-Adlershof, spielen eine wichtige Rolle bei der Grundlagenforschung. So ermöglichen derartige Quellen die Untersuchung und Weiterentwicklung von Solarzellen, von Katalysatoren für grünen Wasserstoff oder von Batterien.

Die Wechselwirkung von Strahlen geladener Teilchen mit der Vakuumkammer von Teilchenbeschleunigern wird im Frequenzbereich typischerweise durch die komplexwertige und frequenzabhängige Strahlkoppelimpedanz beschrieben. Die möglichst breitbandige Kenntnis der Strahlkoppelimpedanzen von Teilchenbeschleunigerkomponenten ist dabei von entscheidender Bedeutung, z. B. um Strahlinstabilitäten oder eine zu hohe (lokale) thermische Belastung der Komponenten zu vermeiden.

Sowohl die computergestützte Berechnung als auch das Vermessen von breitbandigen Strahlkoppelimpedanzen im Labor ist immer noch eine Herausforderung. Am Helmholtz-Zentrum Berlin ist von der Undulatorenabteilung ein Teststand zur Vermessung von Undulatoren aufgebaut worden [1]. Undulatoren kann man sich vereinfacht als große Permanentmagneten mit periodisch wechselnder Polarität vorstellen. Diese werden in die Strahllinie eingebracht und lenken den Teilchenstrahl periodisch in einer transversalen Ebene ab, so dass die geladenen Teilchen in longitudinaler Richtung Energie abstrahlen.

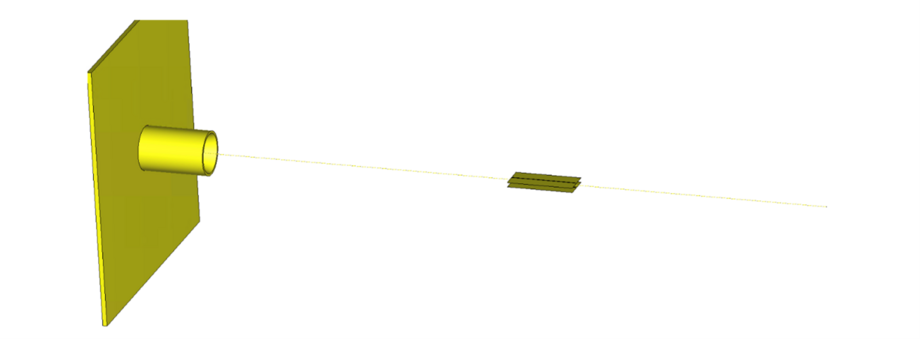

Der in Abbildung 1 dargestellte Teststand basiert dabei auf einer Goubau-Leitung [2]. Der vom linken Horn zur rechten Platte gespannte Kupferlackdraht soll dabei den Strahl geladener Teilchen emulieren. Zur Vermessung der Undulatoren bzw. der Undulatorkomponenten werden diese nun so im Teststand platziert, dass der Kupferdraht entlang der gedachten Strahltrajektorie verläuft. Der am Horn gemessene frequenzabhängige Reflexionsfaktor wird genutzt, um die Strahlkoppelimpedanz der jeweiligen Teilchenbeschleunigerkomponente abzuschätzen.

Dieser Reflexionsfaktor ist allerdings nicht nur durch die Eigenschaften der zu testenden Struktur bestimmt, sondern wird ganz maßgeblich auch von den Eigenschaften des Teststandes (Geometrie des Horns, Abstand der Platten, Reflexion an den Platten) beeinflusst.

Im Rahmen der Arbeit soll untersucht werden, ob und wie sich die Eigenschaften des Aufbaus aus dem Reflexionsfaktor herausrechnen lassen. Dazu soll untersucht werden, ob sich dazu typische aus der Mikrowellentechnik bekannte Kalibrierverfahren prinzipiell eignen, ob diese gegebenenfalls modifiziert werden müssen/können oder ob sie in Gänze untauglich für die oben beschriebene Anwendung sind.

Die Arbeit wird von unseren Partnern M.Sc. Paul Volz und Prof. Dr. Atoosa Meseck von der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und vom Helmholtz-Zentrum Berlin unterstützt.

Aufgaben

- Einarbeitung in die Themen Strahlkoppelimpedanz, Goubau-Leitungen und Grundlagen von Kalibrierverfahren aus der Mikrowellentechnik

- Erstellen eines vereinfachten Modells zur Beschreibung der Hochfrequenzeigenschaften des Teststandes

- Untersuchung des Ausbreitungsverhalten der elektromagnetischen Felder entlang der Goubau-Leitung, z. B. in Abhängigkeit der Apertur des Horns

- Bewertung der Eignung gängiger Methoden zur Kalibrierung, so dass die am Teststand gemessenen Reflexionen maßgeblich durch die Teilchenbeschleunigerkomponente determiniert sind und nicht durch die Eigenschaften des Teststandes

- Ggf. Modifikation existierender Methoden zur Kalibrierung der vom Teststand generierten Reflexionen

Schlagworte

Algorithmik, Hochfrequenztechnik, Feldsimulation, Lineare Algebra

Art der Arbeit

Bachelorarbeit, Masterarbeit (Umfang und Niveau werden entsprechend angepasst)

Betreuer

Prof. Dr.-Ing. Thomas Flisgen

Literatur

[1] P. Volz und A. Meseck, “Impedance Studies for Elliptical In-Vacuum Undulator IVUE32“, International Conference on Synchrotron Radiation Instrumentation, Hamburg, Germany, 2024

[2] B. Vaughn und D. Peroulis, “An updated applied formulation for the Goubau transmission line”, Journal of Applied Physics 126, 2019, https://doi.org/10.1063/1.5125141

[3] P. Volz und A. Meseck, “Goubau-Line Set Up for Bench Testing Impedance of IVU32 Components”, in Proc. IPAC’22, Bangkok, Thailand, July 2022, pp. 2719 – 2721 (https://accelconf.web.cern.ch/ipac2022/papers/thpopt053.pdf)

[4] P. Volz and A. Meseck, “Goubau-Line Set Up for Bench Testing Impedance of IVU32 Components”, J. Phys.: Conf. Ser. 2380 012026, 2022 (https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/2380/1/012026)

Themenbeschreibung

Teilchenbeschleuniger wie der berühmte Large Hadron Collider oder auch Synchrotronstrahlungsquellen wie z. B. BESSY II, PETRA IV und die Diamond Light Source spielen eine wichtige Rolle bei der Grundlagenforschung. Anlagen zur Teilchenkollision ermöglichen die Charakterisierung von subatomaren Teilchen, Synchrotronstrahlungsquellen sind z. B. hilfreich bei der Untersuchung und Weiterentwicklung von Solarzellen, von Katalysatoren für grünen Wasserstoff oder von Batterien.

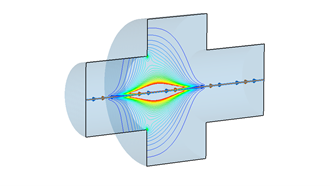

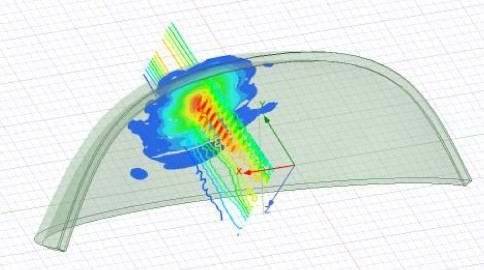

Das Zusammenspiel von Strahlen geladener Teilchen mit der Vakuumkammer von Teilchenbeschleunigern wird im Frequenzbereich typischerweise durch die komplexwertige und frequenzabhängige Strahlkoppelimpedanz beschrieben. Die breitbandige Kenntnis der Strahlkoppelimpedanzen ist wichtig, z. B. um Strahlinstabilitäten oder eine zu hohe (lokale) thermische Belastung der Komponenten zu vermeiden. Die Abbildung 1 zeigt das durch einen Strahl geladener Teilchen angeregte elektrische Feld in einem einfachen Testresonator.

Das Vermessen von breitbandigen Strahlkoppelimpedanzen von Teilchenbeschleunigerkomponenten ist eine Herausforderung. Typischerweise werden dazu auf einem Draht basierende Teststände benutzt [1-6]. Das Einbringen eines leitenden Drahtes in die Struktur ändert allerdings ihre Hochfrequenzeigenschaften wesentlich. Einerseits kann durch den Draht eine transversalelektromagnetische Welle in longitudinaler Richtung propagieren, andererseits stellt der Draht eine nennenswerte Störung der Hochfrequenzresonanzen dar, bei denen man eine hohe longitudinale Komponente der elektrischen Feldstärke auf der Achse erwartet. Die genaue Kenntnis der Strahlkoppelimpedanzen gerade dieser Resonanzen ist jedoch besonders wichtig.

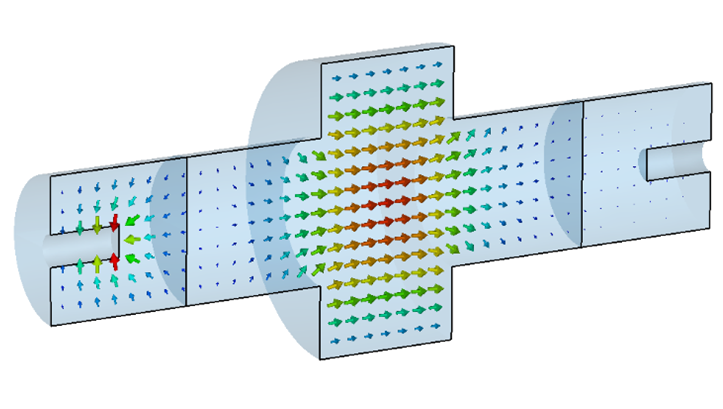

In der Literatur [7-9] werden seit kurzem Methoden zur drahtlosen Vermessung von Strahlkoppelimpedanzen vorgeschlagen. Diese Methoden kommen ohne das Einbringen eines leitenden Drahtes in die Struktur aus. Die hochfrequente Anregung erfolgt dabei jeweils durch Koppler, welche auf beiden Seiten der Struktur angebracht werden (siehe Abbildung 2). Diese drahtlosen Methoden erscheinen vielversprechend, da sie die oben genannten Nachteile der drahtgebundenen Methoden überwinden.

Im Rahmen der Arbeit sollen die Eigenschaften der drahtlosen Methoden für hochresonante und für breitbandige Beschleunigerkomponenten mit Hilfe von Feldsimulationen untersucht werden. Die auf Streuparametern basierten Ergebnisse sollen direkt mit der simulierten Strahlkoppelimpedanz verglichen werden. Vor- und Nachteile der drahtlosen Methoden sollen herausgestellt werden. Die Hürden für die konkrete Nutzung der drahtlosen Verfahren im Messlabor sollen dabei ebenfalls betrachtet werden.

Die Arbeit wird von unserem Partner Dr.-Ing. Shahnam Gorgi Zadeh von der Hochfrequenztechnikgruppe des CERNs unterstützt.

Aufgaben

- Einarbeitung in die Themen Strahlkoppelimpedanz sowie in die Literatur zu den drahtlosen Methoden zur Vermessung der Strahlkoppelimpedanzen, u. a. [7-9]

- Nachvollziehen grundlegender Simulationsergebnisse in [7-9]

- Entwurf einer resonanten und einer nicht-resonanten Teststruktur

- Erstellung elektromagnetischer Modelle beider Strukturen

- Bestimmung der Koppelimpedanzen, jeweils mit Hilfe der drahtlosen Methoden und direkt mit Hilfe eines numerischen Lösers für Strahlkoppelimpedanzen

- Vergleich der Ergebnisse und Herausarbeiten von Vor- und Nachteilen der drahtlosen Methoden, ggf. auch im Vergleich zu den auf einem Draht basierenden Methoden

- Diskussion möglicher Schwierigkeiten bei der Anwendung der Methoden im Labor

Schlagworte

Algorithmik, Hochfrequenztechnik, Feldsimulation

Art der Arbeit

Bachelorarbeit, Masterarbeit (Umfang und Niveau werden entsprechend angepasst)

Betreuer

Prof. Dr.-Ing. Thomas Flisgen

Literatur

[1] P. Volz und A. Meseck, “Impedance Studies for Elliptical In-Vacuum Undulator IVUE32”, International Conference on Synchrotron Radiation Instrumentation, Hamburg, Germany, 2024

[2] P. Volz und A. Meseck, “Goubau-Line Set Up for Bench Testing Impedance of IVU32 Components”, in Proc. IPAC’22, Bangkok, Thailand, July 2022, pp. 2719 – 2721 (https://accelconf.web.cern.ch/ipac2022/papers/thpopt053.pdf)

[3] P. Volz and A. Meseck, “Goubau-Line Set Up for Bench Testing Impedance of IVU32 Components”, J. Phys.: Conf. Ser. 2380 012026, 2022 (https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/2380/1/012026)

[4] M. P. Sangroula, R. R. Lindberg, R. M. Lill und R. Zabel, “Measuring vacuum component impedance for the Argonne Advanced Photon Source upgrade”, Phys. Rev. Accel. Beams 23, Aug. 2020, doi.org/10.1103/PhysRevAccelBeams.23.082803

[5] S.Y. Kim, F. Stulle, C.K. Sung, K.H. Yoo, J. Seok, K.J. Moon et al.,“Characterization of the Goubau line for testing beam diagnostic instruments”, JINST 12 P12016, 2017, https://doi.org/10.1088/1748-0221/12/12/p12016

[6] V. G. Vaccaro, “Coupling impedance measurements: an improved wire method”, INFN, Rep. INFN/TC-94/023, pp. 1049–1052, 1994

[7] C. Antuono, A. Mostacci, A. Passarelli, C. Zannini, M. R. Masullo, and M. Migliorati, “A wireless method for beam coupling impedance bench measurement of resonant structures”, in Proc. 15th Int. Particle Accelerator Conf. (IPAC'24), Nashville, TN, USA, May 2024, paper THPC53, pp. 3124-3127.

[8] C. Antuono, M. Migliorati, A. Mostacci, and C. Zannini, “A Wireless Method for Beam Coupling Impedance Measurements of the LHC Goniometer”, in Proc. 68th Adv. Beam Dyn. Workshop High-Intensity High-Brightness Hadron Beams (HB’23), Geneva, Switzerland, Oct. 2023, pp. 407–410., doi:10.18429/JACoW-HB2023-THAFP05

[9] C. Antuono, M. Migliorati, A. Mostacci, E. Métral und C. Zannini, “A Wireless Method to Obtain the Impedance From Scattering Parameters”, in Proc. IPAC’22, Bangkok, Thailand, Jun. 2022, pp. 2213–2216, doi:10.18429/JACoW-IPAC2022-WEPOTK063

Themenbeschreibung

Empfangs- und Sendeantennen an der Außenseite von Flugzeugrümpfen sind für verschiedenste Kommunikations-, Ortungs- und Messsysteme von Flugzeugen unverzichtbar. Sie können jedoch durch beabsichtigte und unbeabsichtigte elektromagnetische Signale gestört werden, z. B. durch die Elektronik der Passagiere in der Kabine oder fest installierte Flugzeugelektronik. Die Kopplung zwischen den Antennen auf der Außenseite des Rumpfes mit der Elektronik der Passagiere hängt maßgeblich von der Flugzeuggeometrie und von den Öffnungen des Rumpfes ab.

Ziel der Arbeit ist die Kopplung zwischen den Antennen auf der Außenseite des Rumpfes mit Antennen im Inneren des Rumpfes im Frequenzbereich von 100 MHz bis 5 GHz zu verstehen und zu quantifizieren. Da die Länge der elektromagnetischen Wellen deutlich kleiner als die Abmessungen des Rumpfes werden kann, handelt es sich um ein herausforderndes großes elektromagnetisches Feldproblem.

Um ein fundamentales Verständnis der Kopplung zu erlangen, sollen deswegen zunächst einfache numerische Modelle, wie in Abbildung 1 dargestellt, untersucht werden. Die möglichst generische Modellierung der Elektronik der Passagiere in der Kabine spielt dabei eine besondere Rolle. Das übergeordnete Ziel der Betrachtungen ist dabei die Erstellung von belastbaren Faustformeln zur Abschätzung der Kopplung zwischen der Außenantenne und den Störstrahlern in der Kabine. Die Validierung der numerischen Berechnungen sowie der analytischen Abschätzungen mit Hilfe von Hochfrequenzmessungen in Hamburg bei der Lufthansa Technik AG sind im Rahmen der Arbeit möglich.

Aufgaben

- Einarbeitung in vorhandene Literatur zum Thema Kopplung Antennen auf der Außenseite des Flugzeugrumpfes und Antennen in der Kabine

- Erstellen einfacher Modelle zur Beschreibung der hochfrequenten Kopplung zwischen einer Antenne auf der Außenseite des Rumpfes und einer Antenne im Inneren der Kabine für verschiedene Frequenzen im relevanten Bereich

- Definition einer Kopplungsmetrik, welche die konkreten Abstrahleigenschaften der Antenne in der Kabine möglichst wenig beeinflusst

- Durchführung von systematischen Parameterstudien, z. B. Variierung der Position der Antennen in der Kabine, der Größe, der Form und des Abstandes der Fenster

- Vergleich der Ergebnisse mit gängigen Worst-Case-Abschätzungen, z. B. basierend auf der Friis-Übertragungsgleichung

- Untersuchungen zur Nutzbarkeit von Gebietszerlegungsmethoden zur Verringerung von Simulationszeiten

- Definition von verbesserten Formeln zur Abschätzung der Kopplung zwischen den Antennen auf der Außenseite des Rumpfes und in der Kabine

- Validierung der Faustformeln anhand von komplexeren Modellen sowie anhand von Messungen

Schlagworte

Algorithmik, Hochfrequenztechnik, Feldsimulation

Art der Arbeit

Bachelorarbeit, Masterarbeit (Umfang und Niveau werden entsprechend angepasst)

Betreuer

Prof. Dr.-Ing. Thomas Flisgen

Dr.-Ing. Kevin Erkelenz (Lufthansa Technik AG)

Literatur

[1] M. Bachhuber, Analyse und Modellierung der Funkausbreitung in Passagierkabinen von Großraumflugzeugen, Dissertation Universität Erlangen-Nürnberg, Erlangen, Deutschland, 2011 (https://open.fau.de/handle/openfau/1701)

[2] G. A. Rasek et al., HIRF Transfer Functions of a Fuselage Model: Measurements and Simulations, in IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, vol. 56, no. 2, pp. 311-319, April 2014, doi: 10.1109/TEMC.2013

[3] J. Schüür and R. R. Nunes, Determination of the path loss from passenger electronic devices to radio altimeter with additional EMI test, 2012 ESA Workshop on Aerospace EMC, Venice, Italy, 2012, pp. 1-5

[4] Jay J. Ely, Electromagnetic Interference to Flight Navigation and Communication Systems: New Strategies in the Age of Wireless, NASA Technical Report, 2005 (https://ntrs.nasa.gov/citations/20050232846)

[5] Adolf J. Schwab, Elektromagnetische Verträglichkeit, Springer-Verlag Berlin, Heidelberg 2011, doi: 10.1007/978-3-642-16610-5

Themenbeschreibung

Systeme zur Satellitenkommunikation im Ku- und K-/Ka-Band gewinnen in der kommerziellen Luftfahrt zunehmend an Bedeutung. Um die benötigte Antennenhardware zuverlässig vor äußeren Umwelteinflüssen wie Feuchtigkeit, Temperaturwechsel und mechanischer Beanspruchung zu schützen, kommen Radome aus RF-transparenten Materialien zum Einsatz. Diese Radome werden typischerweise zusätzlich mit Lacksystemen beschichtet.

Aktuelle Entwicklungen zielen darauf ab, Radome elektrisch so nah wie möglich an die Antenne zu bringen oder sie sogar direkt in das Antennenlayout zu integrieren. Ein möglicher Ansatz besteht darin, ein Lacksystem direkt auf planare Antennenstrukturen aufzubringen. Solche Integrationskonzepte versprechen Vorteile in Bezug auf Gewicht, Bauraum, Aerodynamik und thermisches Management. Allerdings beeinflussen das Radom bzw. das Lacksystem unmittelbar das Nahfeldverhalten der Antennenapertur. Eine präzise Kenntnis der dielektrischen Eigenschaften des verwendeten Lacks ist daher unerlässlich für einen optimierten Antennenentwurf.

Im Rahmen dieser Arbeit soll die elektromagnetische Charakterisierung solcher Lacksysteme im Ku- und K-/Ka-Band erfolgen. Ziel ist es, relevante Materialkennwerte wie die frequenzabhängige komplexe Permittivität experimentell zu bestimmen und für den Einsatz in simulationsbasierten Antennenentwürfen bereitzustellen. Damit leistet die Arbeit einen Beitrag zur optimierten Entwicklung integrierter Antennen-Radom-Lösungen für die Satellitenkommunikation in der Luftfahrt.

Aufgaben

- Literaturrecherche

- Überblick zum Thema Flugzeuglacksysteme

- Messverfahren zur Ermittlung von dielektrischen Materialeigenschaften

- Implementierung

- Auswahl eines Messverfahrens

- Implementierung des Verfahrens mithilfe geeigneter Software (z.B. MatLab)

- Test der Software mithilfe von Simulationsdaten

- Elektromagnetische Simulation

- Simulation von Referenz- und Testaufbauten zur Verifizierung des implementierten Algorithmus

- Testaufbau

- Entwicklung von Bauteilen (z.B. Leiterplatten) für die Testdurchführung

- Herstellung inkl. Lackierung der benötigten Bauteile und Testproben

- Testdurchführung

- Messungen der lackierten Testproben unter Verwendung des erarbeiteten Verfahrens (z.B. mithilfe eines Netzwerkanalysators)

- Bewertung und Vergleich

- Zusammenfassung der Vor- und Nachteile des gewählten Messverfahrens

- Bewertung der Messergebnisse

Schlagworte

Algorithmik, Hochfrequenztechnik, Feldsimulation, Messtechnik, Materialcharakterisierung

Art der Arbeit

Bachelorarbeit, Masterarbeit, Projektarbeit oder Praktikum (Umfang und Niveau werden entsprechend angepasst)

Betreuer

Prof. Dr.-Ing. Thomas Flisgen

Dr.-Ing. Kevin Erkelenz (Lufthansa Technik AG)

Literatur

[1] Rhode und Schwarz, Measurement of Dielectric Material Properties, Application Note 2012, www.rohde-schwarz.com/ae/applications/measurement-of-dielectric-material-properties-application-note_56280-15697.html

[2] Agilent Technologies, Basics of Measuring the Dielectric Properties of Materials, Application Note 2006, academy.cba.mit.edu/classes/input_devices/meas.pdf

[3] H. Suzuki und T. Hotchi, Microwave measurement of complex permittivity of a sheet material under test sandwiched between sheet metal and a calibrated stripline resonator, IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference, Victoria, BC, Canada, 2008, pp. 563-567, doi: 10.1109/IMTC.2008.4547100

[4] H. Suzuki, T. Hotchi und T. Nojima, A New Muasurement System for the Perpendicular Complex Permittivity to DUT Sheet by Stripline Simulation," IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, vol. 61, no. 9, pp. 2476-2482, Sept. 2012, doi: 10.1109/TIM.2012.2192334

[5] P. M. Narayanan, Microstrip Transmission Line Method for Broadband Permittivity Measurement of Dielectric Substrates, IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, vol. 62, no. 11, pp. 2784-2790, Nov. 2014, doi: 10.1109/TMTT.2014.2354595

[6] K. Szostak und P. Słobodzian, Broadband Dielectric Measurement of PCB and Substrate Materials by Means of a Microstrip Line of Adjustable Width, in IEEE Microwave and Wireless Components Letters, vol. 28, no. 10, pp. 945-947, Oct. 2018, doi: 10.1109/LMWC.2018.2864196

[7] C. -C. Huang, C. -L. Peng, P. -Y. Lin, B. -H. Yang, K. -C. Cheng und W. -T. Fu, Dielectric Characterization of Printed Circuit Board by Microstrip Line Up to 110 GHz, 2019 Electrical Design of Advanced Packaging and Systems (EDAPS), Kaohsiung, Taiwan, 2019, pp. 1-3, doi: 10.1109/EDAPS47854.2019.9011652

[8] Y. Liu, S. Yong, J. Li und V. Khilkevich, Dielectric Constant Extraction for Microstrip Transmission Lines Based on S-parameter Measurements and Cross-section, 2021 IEEE International Joint EMC/SI/PI and EMC Europe Symposium, Raleigh, NC, USA, 2021, pp. 982-987, doi: 10.1109/EMC/SI/PI/EMCEurope52599.2021.9559371

Ausgangssituation

Radome schirmen die Antennenhardware mechanisch vor äußeren Umwelteinflüssen ab - eine Funktion, die besonders in der Luftfahrt wichtig ist, wo extreme Umweltbedingungen berücksichtigt werden müssen. Konventionelle Antennensysteme verwenden Radome, die sich im Fernfeld der einzelnen Antennenelemente des Gruppenstrahlers befinden. Antenne und Radom werden dabei separat entworfen und mit einem definierten Abstand (Luftspalt) montiert. Neue Integrationsansätze zielen darauf ab, das Radom elektrisch näher an das Antennensystem zu bringen oder direkt in das Antennenlayout zu integrieren, um Gewicht, Bauhöhe und Montageaufwand zu reduzieren – besonders relevant in Luftfahrtanwendungen mit hohen Anforderungen an Gewicht, Aerodynamik und thermischem Management.

Zwei alternative Integrationskonzepte stehen im Fokus:

- Direkte Integration flacher Radomschichten mit planar aufgebauten Antennen in Leiterplatten (engl. printed circuit board, PCB)-Technologie

Hierbei befindet sich das Radom im Nahfeld der Einzelelemente, was das Abstrahlverhalten, die Impedanzanpassung sowie die Elementverkopplung beeinflusst. - Beschichtung des Antennen-PCBs mit einem dünnen Lacksystem

Dieser Ansatz bietet durch die sehr geringe Schichtdicke im Bereich von wenigen 100 µm ein hohes Potenzial hinsichtlich Gewichtsreduktion und Wärmeabgabe über die Aperturfläche. Gleichzeitig fehlt jedoch der mechanische Schutz, wie er bei konventionellen Radomen mit flexiblen Schaum- oder Hartschichten gegeben ist.

Aufgaben

- Literaturrecherche

- Stand der Technik zu Radom- und Antennenintegration

- Überblick über geeignete Materialien und Beschichtungssysteme

- Elektromagnetische Simulation (Schwerpunkt)

- Modellierung und Analyse der Einzelstrahler mit integriertem Radom im Nahfeld

- Untersuchung der Impedanzanpassung, Richtcharakteristik und Elementverkopplung im Gruppenstrahler

- Vergleich der beiden Integrationsansätze hinsichtlich Strahlformung und Schwenkfähigkeit

- Analytische Modellierung

- Entwicklung vereinfachter Modelle zur Bewertung der Interaktion zwischen Antenne und Radom

- Mechanische Untersuchung (optional, explorativ)

- Durchführung einfacher mechanischer Tests an Antennen-PCBs mit/ohne Radomaufbau

- Identifikation grundlegender Anforderungen an den mechanischen Schutz des Antennensystems in Luftfahrtanwendungen

- Diskussion der Notwendigkeit eines Radoms als mechanisches Schutzsystem: Warum kann ein Antennen-PCB nicht direkt exponiert werden?

- Bewertung und Vergleich

- Zusammenfassung der Vor- und Nachteile beider Ansätze hinsichtlich elektromagnetischer Performance und mechanischer Tauglichkeit

- Ableitung von Empfehlungen für die Systemarchitektur zukünftiger Antennenlösungen

Erwartete Ergebnisse

- Bewertung der elektromagnetischen Auswirkungen verschiedener Integrationsmethoden

- Grundlagen für die mechanische Anforderungsspezifikation eines integrierten Antennen-Radom-Stacks

- Entscheidungshilfe für die Auswahl geeigneter Radomlösungen in der frühen Systementwicklung

Schlagworte

Feldsimulation, Hochfrequenztechnik, Antennen

Art der Arbeit

Bachelorarbeit, Masterarbeit, Projektarbeit oder Praktikum (Umfang und Niveau werden entsprechend angepasst)

Betreuer

Prof. Dr.-Ing. Thomas Flisgen

Dr.-Ing. Kevin Erkelenz (Lufthansa Technik AG)

Literatur

[1] C. A. Balanis, Antenna Theory: Analysis and Design, vierte Auflage, Wiley 2016

[2] Klaus W. Kark, Elektromagnetische Wellen auf Leitungen, im Freiraum und ihre Abstrahlung, Springer Nature 2022, doi: 10.1007/978-3-658-38595-8

[3] D. J. Kozakoff, Analysis of Radome-Enclosed Antennas, zweite Auflage, Artech House 2010

[4] B. Shi Nasimuddin, F. Chin, X. Qing und T. S. Shie Ping, Dielectric Radome Development for K/Ka-Band Beamforming Antenna Modules, 19th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP), Stockholm, Sweden, 2025, pp. 1-4, doi: 10.23919/EuCAP63536.2025.10999763

[5] Z. Qamar, J. L. Salazar-Cerreno und N. Aboserwal, An Ultra-Wide Band Radome for High-Performance and Dual-Polarized Radar and Communication Systems, IEEE Access, vol. 8, pp. 199369-199381, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.3032881

[6] U. Nair und R. M. Jha, Electromagnetic Design and Performance Analysis of Airborne Radomes: Trends and Perspectives [Antenna Applications Corner], IEEE Antennas and Propagation Magazine, vol. 56, no. 4, pp. 276-298, Aug. 2014, doi: 10.1109/MAP.2014.6931715

[7] W. Xu, B. Y. Duan, P. Li aund Y. Qiu, Study on the Electromagnetic Performance of Inhomogeneous Radomes for Airborne Applications—Part II: the Overall Comparison With Variable Thickness Radomes, IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 65, no. 6, pp. 3175-3183, June 2017, doi: 10.1109/TAP.2017.2694463

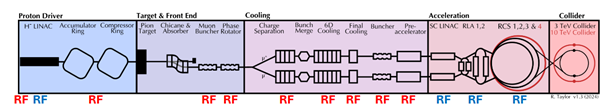

Themenbeschreibung

Eine Anlage zur Kollision von Myonen (siehe z. B. [1-4] und die Referenzen darin enthalten) ist eine der vielversprechenden Optionen für die nächste Generation von Hochenergie-Teilchenbeschleunigern. Genau wie Elektronen sind Myonen Leptonen. Ihre Kollision ermöglicht die Untersuchung von hochenergetischen Wechselwirkungen im Wechselwirkungspunkt der Anlage.

Ringförmige Anlagen zur Teilchenkollision leiden im Allgemeinen unter einem unerwünschten Verlust an Strahlenergie durch Synchrotronstrahlung. Die Leistung der Synchrotronstrahlung in einem Ringbeschleuniger ist proportional zur vierten Potenz des Verhältnisses zwischen der Ladung des Teilchens und seiner Masse. Dies ist eine schwerwiegende Einschränkung für ringförmige Elektronenbeschleuniger. Myonen haben wie Elektronen eine elektrische Ladung von -1 e, aber ihre Masse ist etwa 200-mal größer als die Masse eines Elektrons. Daher geben Myonen deutlich weniger Synchrotronstrahlung ab, wenn sie sich in einem Ringbeschleuniger befinden. Ringförmige Myonenbeschleuniger können deswegen potenziell viel höhere Energien erreichen als ringförmige Elektronenbeschleuniger.

Die Planung und der Bau eines ringförmigen Myonenbeschleunigers ist ein aktives Forschungsgebiet [5] und mit vielen Herausforderungen verbunden. Myonen müssen durch Protonenkollisionen erzeugt werden, bei denen Pionen entstehen, die dann in Myonen zerfallen. Dies führt zu großen, diffusen Myonenstrahlen, die durch ausgeklügelte Kühlsysteme fokussiert werden müssen (d. h. ihr Phasenraumvolumen muss reduziert werden). Erschwerend kommt hinzu, dass Myonen selbst innerhalb von 2,2 µs zerfallen, so dass es schwierig ist, sie zu kühlen, zu beschleunigen und zur Kollision zu bringen, bevor sie zerfallen. Selbst wenn sie sich mit relativistischen Geschwindigkeiten bewegen, leben Myonen im Laborsystem nur einige Millisekunden lang.

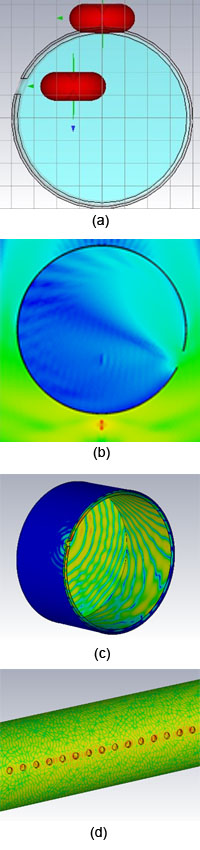

Der finale Kühlkomplex für die Myonen steht im Mittelpunkt dieses Themas. Er verwendet Solenoide und HF-Kavitäten, die bei niedrigen Frequenzen im Bereich von 10 bis 100 MHz arbeiten. Interessierte Kandidaten werden am HF-Design der Kavitäten und des HF-Systems arbeiten [6].

Aufgaben

- Einarbeitung in die vorhandene Literatur zum Thema HF für Beschleuniger und Myonenbeschleuniger mit Schwerpunkt auf Ionisationskühlungsschemata

- Literaturstudie über normalleitende HF-Kavitäten mit Solenoidmagneten, die Flussdichten in der Größenordnung von 1 T oder mehr erzeugen

- Entwurfsstudien für neue Kavitätenkonzepte (Geometrie und Magnetfeldkonfigurationen) mit Grundmodes von 10 bis 100 MHz zur Kühlung, z. B. Kavitäten vom TEM-Typ oder Hohlräume mit dielektrischen oder Ferritfüllungen zur Verringerung der Strukturgröße

- Untersuchung der Durchbruchswahrscheinlichkeit für Kavitäten, die in hohen Magnetfeldern arbeiten

- Berücksichtigung der Einschränkungen bei der Integration der Kavitäten für Magnet, Kryogenik und Vakuum

Schlagworte

Hochfrequenztechnik, elektromagnetische Felder, numerische Feldsimulation

Art der Arbeit

Bachelorarbeit, Masterarbeit, Praktikum (Umfang und Niveau werden entsprechend angepasst)

Betreuer

Prof. Dr.-Ing. Thomas Flisgen

Dr. Alexej Grudiev (CERN)

Literatur

[1] The International Muon Collider Collaboration, The Muon Collider: Supplementary report to the European Strategy for Particle Physics – 2026 update, CERN, Geneva, Switzerland, Tech. Rep., Apr. 2025, cds.cern.ch/record/2931125

[2] R. B. Palmer, Muon Colliders, Reviews of Accelerator Science and Technology, Volume 7, 2014, pp. 137–159, indico.cern.ch/event/1030598/contributions/4327425/attachments/2237381/3792657/RPalmer_RAST_2014.pdf

[3] M. Black et al., Muon Collider Forum report, Journal of Instrumentation, Volume 19, February 2024, https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-0221/19/02/T02015/pdf

[4] C. Accettura et al., Towards a muon collider, European Physics Journal C, Volume 83, article number 864, 2023, https://link.springer.com/article/10.1140/epjc/s10052-023-11889-x

[5] indico.desy.de/event/45968/contributions/186425/

[6] D. Bowring et al., Operation of normal-conducting rf cavities in multi-Tesla magnetic fields for muon ionization cooling: A feasibility demonstration, Phys. Rev. Accel. Beams 23, 072001, 2020, journals.aps.org/prab/abstract/10.1103/PhysRevAccelBeams.23.072001