LowTEMP: Das Forschungskonsortium des EU-Projekts besuchte realisierte Projekte zur Niedertemperatur-Fernwärme in der Hauptstadtregion in Berlin und Cottbus

Im Fokus des Projektes stehen nachhaltigere Wärmeversorgungslösungen auf Basis bestehender Fernwärmenetze und die Implementierung des Wissens in den beteiligten Kommunen. Das vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung bis 2020 co-finanzierte Forschungsprojekt LowTEMP (Low Temperature District Heating in the Baltic Sea Region) hat ein Gesamtvolumen von 3.767.755 Euro, die BTU erhält 297.000 Euro (davon 75% gefördert).

Im Rahmen des international angelegten Forschungsprojektes werden durch mehrere Study Trips kleine und große realisierte Projekte untersucht und, durch den fachlichen Austausch mit den Beteiligten, die Praxistauglichkeit sowie tatsächliche Wirkungsweise im Reallabor hinterfragt. Dafür wurden im Technologie- und Wissenschaftsstandort Berlin Adlershof Versorgungskonzepte auf Fernwärmebasis mit unterschiedlichen Temperaturniveaus (Zweitnetzwerk mit 65 °C Vorlauftemperatur), unter der Einbeziehung dezentraler solarer Energiequellen, besichtigt. Ein Projekt untersucht dahingehend die optimale Rücklauf-Nutzung zur Versorgung von mehrgeschossigen Wohngebäuden mit unterschiedlichen Energiestandards (u.a. Passivhausstandard) und der Integration solarthermischer Überschüsse in das Versorgungsnetz. Die hierbei zum Einsatz kommenden technischen Lösungen basieren auf dem Prinzip der vorrangigen Eigennutzung und Speicherung der solaren Erträge sowie nachrangigen Einspeisung. Ein weiteres Projekt war die Untersuchung der Sektorenkopplung von überschüssigem Solarstrom und der Wärmeversorgung. In der Erzeugungsanlage des örtlichen Fernwärmeversorgers BTB (Blockheizkraftwerks- Träger- und Betreibergesellschaft mbH Berlin) werden durch das Power2X-Projekt die technische und organisatorische Machbarkeit sowie die wirtschaftliche Effizienz analysiert, um dieses Prinzip am Fernwärmemarkt zu etablieren. Hierbei werden auch Fragen zur steuerlichen Einstufung des erzeugten und genutzten „Heizstroms“ thematisiert, um ein tragfähiges Geschäftsmodell zu entwickeln. Am Standort des Kraftwerkes Berlin Köpenick stand die Effizienz von Solarthermie zur Rücklaufanhebung des lokalen Fernwärmenetzes im Fokus. Nach Aussagen des Betreibers Vattenfall werden dadurch erhebliche Einsparungen an fossilem Brennstoff und somit auch die Reduzierung des lokalen CO2-Ausstoßes erreicht.

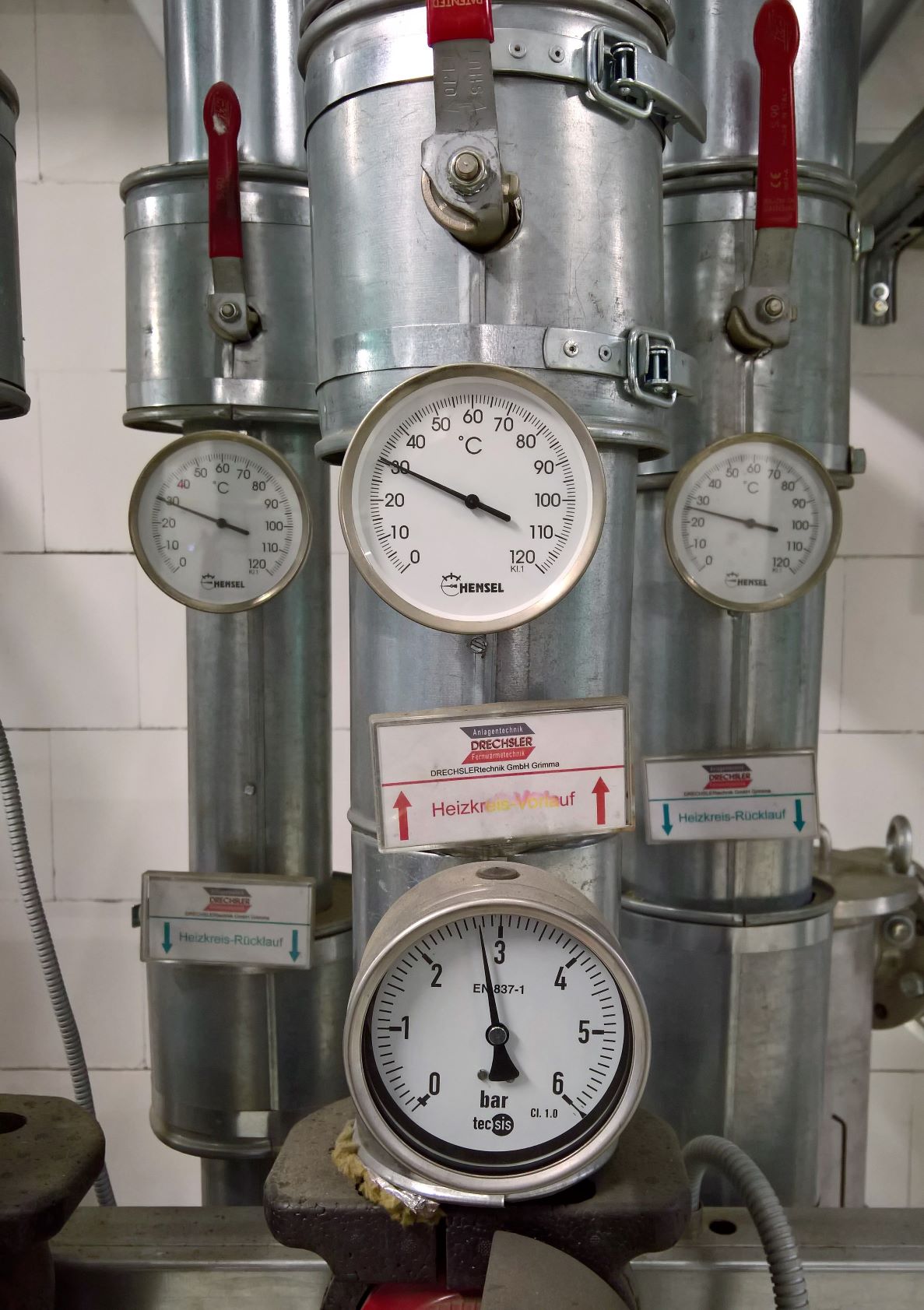

Für die meisten Projektpartner stellte der Besuch in Cottbus eine Premiere dar. Die erste Station war das Max-Steenbeck-Gymnasium. Die technische Besonderheit des energetisch auf Passivhaus-Niveau modernisierten Schulbaus mit einem Gesamtprimärenergieverbrauch von 32 kWh/(m²*a), ist die Nutzung von Fernwärme sowohl aus dem Vorlauf (klassische Fernwärmetemperatur), als auch aus dem Rücklauf (Niedertemperatur) innerhalb eines Gebäudes. Die Verwendung geringerer Temperaturen zur Beheizung der Klassenräume erfordert hierbei lediglich größere Heizkörper. Das Schulgebäude ist ein Pilot zur Untersuchung der Übertragbarkeit der gewählten Sanierungsstrategie auf andere Gebäude des gleichen Bautyps. Langfristiges Ziel sind Einsparungen an Energieverbrauch und laufenden Betriebskosten. Im Rahmen der Besichtigung gab Dr. Marko Sieber von den Stadtwerken Cottbus einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen in der Fernwärmeversorgung in Cottbus bezüglich sinnvoller Temperaturabsenkungen und der Integration Erneuerbarer Energiequellen.

Zweite Station in Cottbus waren die in Fertigstellung befindlichen und bereits teilvermieteten Sonnenhäuser der Wohnungsgenossenschaft eG Wohnen 1902 in Cottbus Sandow. Kern des innovativen Quartiersversorgungskonzeptes sind zwei neu errichtete Mehrfamilienhäuser, die bis zu 75% ihres Eigenbedarfes an Wärme und Strom durch Sonnenenergie decken. Möglich wird dies durch Photovoltaik- und Solarthermie-Module, die an Dach- und Südfassaden angebracht sind, und mit Hilfe eines dreigeschossigen und 24 m³ großen Wärmespeichers im Gebäudeinneren. Das Konzept wurde den internationalen Gästen durch Arved Hartlich, Technischer Vorstand der eG Wohnen 1902, erläutert. Überschüssiger Strom und Wärme werden durch Leitungen an benachbarte Gebäude abgegeben, die dadurch selbst ihren externen Energiebezug senken können. Interessant und neu ist dabei eine Energiekostenpauschale, die den Mietern eine langfristige Nebenkostensicherheit für 5 Jahre garantiert.

Das LowTEMP Partnerkonsortium äußerte sich hoch zufrieden mit den Erkenntnissen des Study Trips und blickt auf das nun anstehende und arbeitsintensive Partner Meeting im März in Klaipėda (Litauen).

Weitere Infos zum Projekt: www.lowtemp.eu