„Es ist ein Ort mit Geschichte, der unendlich viel über diese Zeit und dieses politische System aussagt.“

Es war ein Donnerstag. Axel Klausmeier erinnert sich noch genau, wie er an diesem Tag als junger Student mit einigen Freunden zu einer spannenden Vorlesung über die Bedeutung von Zeit nach Düsseldorf gefahren ist. Auf dem Rückweg auf der Autobahn lauschten sie euphorisiert dem Radio. Es war der 9. November 1989. Die Mauer war gefallen. Die Gruppe hielt an und überlegte, ob sie direkt nach Berlin fahren sollte. Hätten sie das tatsächlich getan, stünden sie vermutlich immer noch im Stau. An jenem Abend hing Klausmeier die ganze Nacht am Fernseher und verfolgte die Ereignisse. 30 Jahre später beantwortet er selbst die Fragen der Journalist*innen – als Direktor der Berliner Mauer Stiftung.

Die Mauer hat den Kunsthistoriker schon immer fasziniert, er kannte die Mauerverläufe sehr gut, war als Jugendlicher oft in Berlin. 1993 ist er dann nach Berlin gezogen und hat gleich am ersten Wochenende eine Fahrradtour entlang des ehemaligen Todesstreifens unternommen. Einige Jahre später konnte er seinem Mauerinteresse auch wissenschaftlich nachgehen, und zwar am Lehrstuhl Denkmalpflege der BTU Cottbus-Senftenberg unter der Leitung von Prof. Dr. Leo Schmidt. Von 2001 bis 2006 beschäftigte er sich als Schmidts Assistent insbesondere mit dem Topos der „Unbequemen Baudenkmale“ sowie dem Umgang mit und der Vermittlung von politisch belastetem baulichen Erbe. „Die Zeit an der BTU hat mich enorm geprägt und ich habe viel von der Zusammenarbeit mit Leo Schmidt profitiert. Zu meinem Glück hat er direkt in meinem ersten Jahr an der Cottbuser Uni vom Berliner Senat den Auftrag bekommen, die Reste der innerstädtischen Mauer zu dokumentieren. Die Ergebnisse haben wir 2004 in einem Buch veröffentlicht. Damit war ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort“, sagt Prof. Dr. Axel Klausmeier rückblickend. 2007 kehrte er für ein Forschungsprojekt zu den materiellen Hinterlassenschaften der Mauer nochmals zurück an die BTU Cottbus-Senftenberg, bevor er sich ab Januar 2009 als Direktor der Stiftung Berliner Mauer um die Gedenkstätte Berliner Mauer in der Bernauer Straße sowie die Erinnerungsstätte Notaufnahmelager Marienfelde, die Gedenkstätte Günter Litfin und seit letztem Jahr auch um die East Side Gallery kümmert. Bis heute ist er der BTU treu geblieben und übernimmt unter anderem in der Vorlesungsreihe „Architectural Conservation“ ein bis zwei Vorlesungen im Semester.

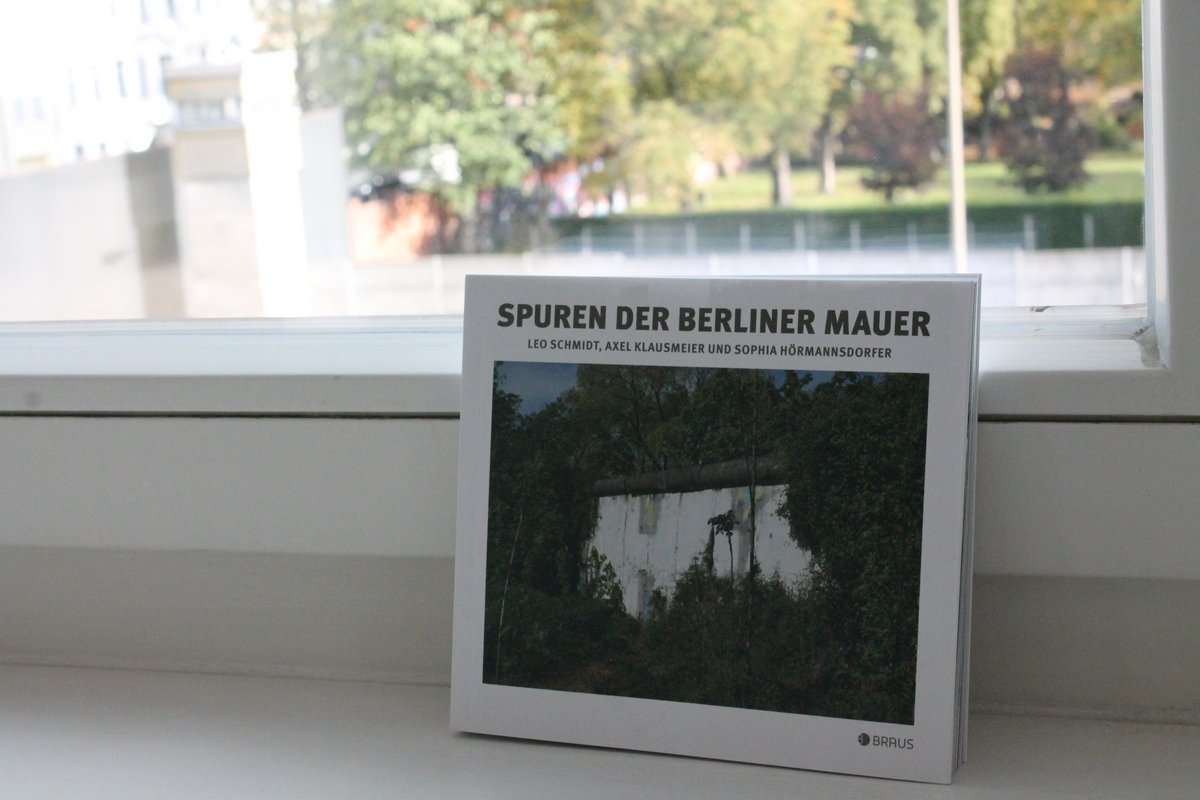

Zum diesjährigen Jubiläum wollten die beiden Mauerexperten Axel Klausmeier und Leo Schmidt zeigen, wie sich die Behandlung der Mauerteile über die Jahre verändert hat. Herausgekommen ist das Buch „Spuren der Berliner Mauer“, das neben historischen Informationen zur Geschichte der Mauer und deren Überwindung eine Auswahl von 15 Orten zeigt: „Diese Orte sind jeweils sehr unterschiedlich. In der Bernauer Straße haben wir hier zum Beispiel einen komplett entwickelten Erinnerungsort, wohingegen in Wilhelmsruh ein historisch wichtiger Teil der Mauer ohne jegliche Erklärung steht. Wir betrachten die denkmalpflegerische Behandlung all jener Orte und schauen, wie sie über diese 30 Jahre gekommen sind. Als die Mauer fiel, war in Berlin klar, dass die Reste schnellstmöglich beseitigt werden müssten. Auf der internationalen Ebene wurde das immer anders gesehen – dort galt die Mauer schon fast als touristisches Alleinstellungsmerkmal, vor allem auch weil man mit ihr vorrangig den Mauerfall verbindet“, berichtet Klausmeier.

Die Mauer ist ein unbequemes Denkmal. Sie ist politisch belastet. Es haben Menschen unter ihr gelitten. Menschen sind zu Tode gekommen. Familien wurden auseinandergerissen, Liebende getrennt. „Es ist ein Ort mit Geschichte, der unendlich viel über diese Zeit und dieses politische System aussagt. Ein System, das eine hochgradig bewachte Mauer brauchte, an der es einen Schießbefehl gab. Der politische Terminus des antifaschistischen Schutzwalls ist eine reine Lüge, denn er war hauptsächlich nach innen abgesichert. Das zeigt sich nicht zuletzt an einem kleinen baulichen Detail: Der Zaun – die Mauer war ja wesentlich im innerstädtischen Bereich eine Mauer und sonst ein Zaun – war nach außen verschraubt. Das heißt, mit einem 17er Schraubenschlüssel konnte man ihn von Westen her einfach aufschrauben und auf DDR-Territorium gelangen. Generell waren alle Maßnahmen nach innen gerichtet, was zeigt, welche Angst das politische System vor der eigenen Bevölkerung hatte. Allein dafür ist es wichtig, dass diese Orte erhalten bleiben – dort lernt man, wie fragil Demokratie ist.“