Das Raster am Übergang zur Postmoderne

am Beispiel von Superstudio

Die Dissertation untersucht am Beispiel von Superstudio, wie sich die Bedeutung des Rasters als Element der Architektur in den 1960er und 1970er Jahren verändert hat. Dabei fungiert das Raster als pars pro toto, an dem eine grundsätzliche Neuausrichtung der Architektur jener Zeit exemplarisch dargestellt werden soll: Die Behauptung der Moderne, eine umfassende Antwort auf die Bedingungen der Gesellschaft zu geben und diese architektonisch auszudrücken, geriet in eine Krise, sodass auch der absolute Anspruch der modernen Stadtentwürfe zunehmend in Frage gestellt wurde. Hinzu kam ein Unbehagen an der in der Nachkriegszeit vorherrschenden funktionalistischen Architekturpraxis; kritisiert wurde die Missachtung lokaler Baukulturen und gewachsener Stadtstrukturen sowie eine einseitige Ausrichtung an den kommerziellen Interessen der Bauwirtschaft. Vor dem Hintergrund dieser Kritik entstand in Florenz die Gruppe Superstudio, die von Studenten der dortigen Architekturfakultät gebildet wurde. Ihre utopischen Stadtentwürfe hatten nicht mehr die Funktion, affirmative Zukunftsvisionen darzustellen, sondern waren eine Kritik an bestehenden gesellschaftlichen Entwicklungen sowie an Architektur und Stadtplanung. Dabei benutzten sie – wie die Künstler der Pop-Art, für die sie sich begeisterten – die Mittel der Ironie und Ambivalenz.

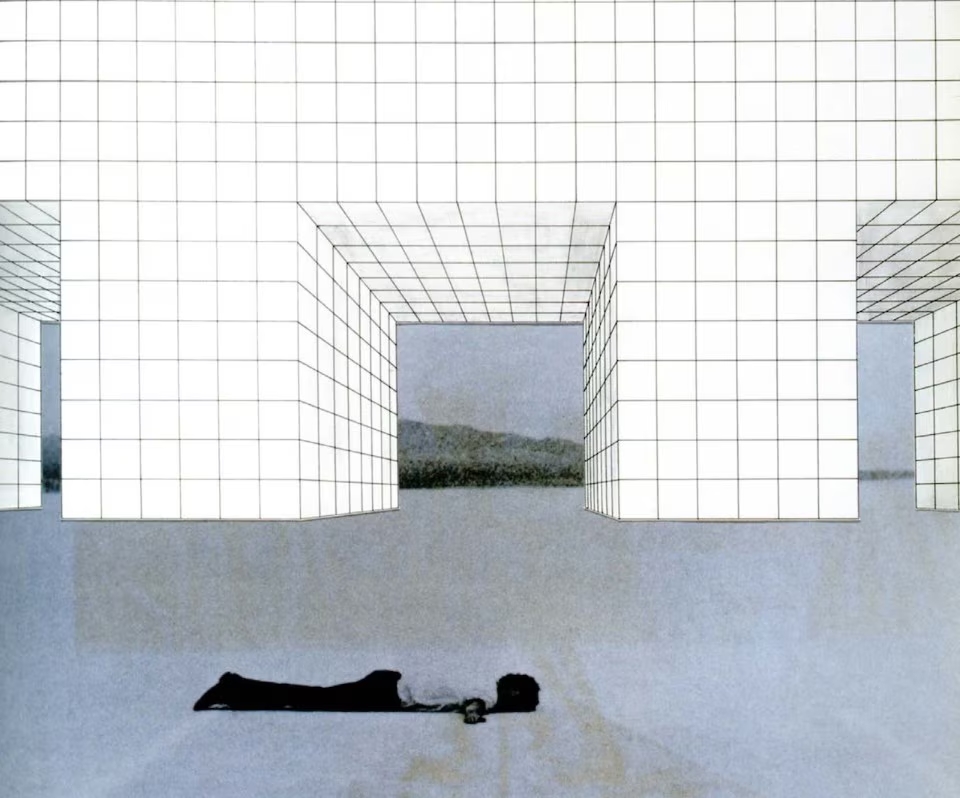

Ein wiederkehrendes Kennzeichen der Entwürfe Superstudios war das Raster. Zunächst handelt es sich um ein durchgehendes Element der Baugeschichte, das sich aus der Logik der Modularität und fester Proportionsverhältnisse ergibt. Es ist zugleich materiell und immateriell, konkret und abstrakt. Das Raster kann eine abgeschlossene Form strukturieren, ist gleichzeitig aber unendlich erweiterbar. Es schafft Ordnung und zugleich einen Rahmen für Entwicklung und Austausch. Insofern ist das Raster vieldeutig und ambivalent. Während bei vielen utopischen Entwürfen der 1960er Jahre, wie etwa die Plug-In-City der Gruppe Archigram, das Raster eine konstruktive Funktion hatte, welches die dreidimensionale Basis für wechselnde Nutzungen und Einbauten bildete, steht es bei den Arbeiten von Superstudio für ein abstraktes, cartesianisches Raumkonzept. Das Interesse verlagerte sich von den strukturellen Eigenschaften des Rasters hin zur architektonischen Form und stand damit am Übergang zwischen der Architektur der Nachkriegsmoderne zur Postmoderne. Dieser Paradigmenwechsel wird in der Forschungsarbeit anhand von Bildern und Zeichnungen wie auch von Texten der Mitglieder Superstudios untersucht.

Jörg Boettger ist freischaffender Architekt in Berlin und seit 2018 akademischer Mitarbeiter an der BTU Cottbus-Senftenberg am Institut für Architektur. Er hat Architektur an der der TU Berlin und der Königlich Dänischen Kunstakademie in Kopenhagen studiert, war unter anderem Mitarbeiter bei Foster + Partners in Berlin und London, Kuehn Malvezzi Architekten in Berlin sowie künstlerischer Mitarbeiter im Studio Elmgreen & Dragset, Berlin.

Kontakt

joerg.boettger(at)b-tu.de

Betreuer

Prof. Dr. Albert Kirchengast

Beginn

SoSe 2024