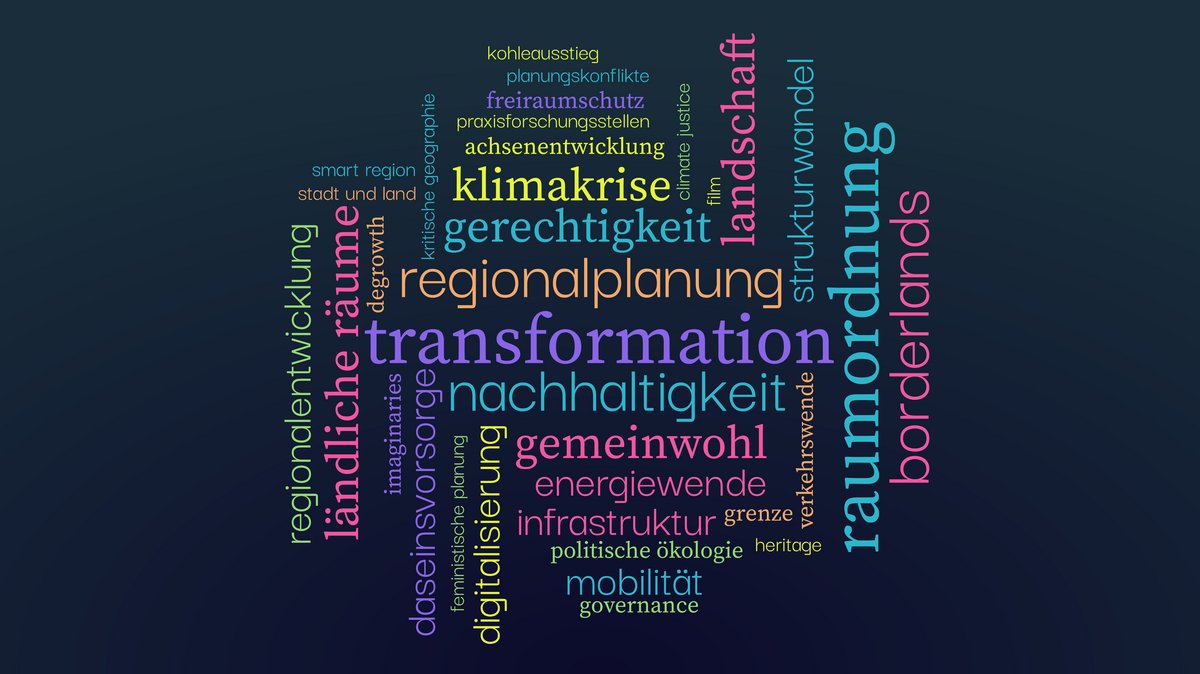

Das Forschungsprofil des Fachgebiets Regionalplanung umfasst drei grundsätzliche Themenbereiche:

„Gemeinwohlziele und Instrumente“

Die Regionalplanung und -entwicklung sind mit gesellschaftlichen Veränderungen und Debatten konfrontiert, auf die sie neue Antworten finden müssen. Hierzu gehören die Renaissance der Gleichwertigkeitsdebatte (insbesondere in ländlichen Räumen und Stadt-Land-Kontexten), der Gerechtigkeitsdiskurs in der Planungspraxis und die Anforderungen an regionale Planung durch die Bewältigung der Klimakrise.

„Planungsaufgaben in Transformationsprozessen“

Mit diesem Themenbereich werden die Herausforderungen für die Raumentwicklung adressiert, die sich aus regionalen Transformationsprozessen ergeben. Die Maßnahmen zum Braunkohleausstieg und zur Flankierung des Strukturwandels in der Lausitz stellen eine solche Herausforderung dar. Weitere Herausforderungen betreffen den Mobilitätssektor und damit die nahverkehrsorientierte Regionalentwicklung, die Daseinsvorsorge und die Energiewende. In konzeptioneller Hinsicht zielen wir darauf, die Bedeutung der Raumentwicklung bei der Gestaltung regionaler Transformationsprozesse zu verstehen. Hierfür sind die Denktraditionen der Transformationsforschung und der Planungstheorie aufeinander zu beziehen. Transformationsaufgaben sind zudem ein wichtiger Aspekt transdisziplinärer Forschung am Fachgebiet, bei denen ko-kreative Ansätze und die Zusammenarbeit mit (Planungs)praxis und Zivilgesellschaft eine wichtige Rolle spielen.

„Neue Regionalisierungen“

Regionalplanung und -entwicklung spielen in Regionalisierungsprozessen und bei dem Entstehen neuartiger regionaler Raumkonstrukte eine Rolle. Neue Formen der Regionalisierung entwickeln sich in einem komplexen Gefüge verschiedener Governance-Arenen. Besonders prägnante Beispiele sind Grenzregionen („borderlands“) oder Regionen der ländlichen Entwicklung. Auch die Verbreitung regionalisierender Praktiken wird erforscht. Konzeptionelle und kritische Ansätze der Raum-, Sozial- und Kulturwissenschaften werden herangezogen, um Raumbildungsprozesse verstehen zu können. Ansätze der Institutionen- und Governance-Forschung, der „Border Studies“ sowie der Forschung zu Innovationen dienen dazu, die Praktiken der Regionalisierung zu analysieren und zu verbessern.