Eugen Julius Richard Dyckerhoff (1844 – 1924) Dyckerhoff & Widmann-Projekte zu Zeiten Eugen Dyckerhoffs.

Topografische Projektübersicht

Die folgende Projektliste umfasst Bauprojekte, die von der Firma Dyckerhoff & Widmann während der Zeit von Eugen Dyckerhoff als Vorsitzender bis zu seinem Tod ausgeführt wurden. Dem Verfasser liegen keine Kenntnisse vor, inwiefern bzw. in welcher Form Eugen Dyckerhoff an einem dieser Projekte konstruktiv tätig war.

| Baujahr | Bezeichnung | Ort | Weitere Informationen |

|---|---|---|---|

| 1869 | Galathea-Brunnenfigur (auch: Galatea-Brunnenfigur) | Karlsruhe, Baden-Württemberg, Deutschland (damals: Großherzogtum Baden, Deutsches Reich) | |

| 1880 | Ausstellungsbrücke auf der Gewerbe- und Kunstausstellung (siehe Abb. 3.22) | Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland (damals: Rheinprovinz/ Königreich Preußen, Deutsches Reich) | |

| 1882 | Eisenbahnbrücke | Seifersdorf, Sachsen, Deutschland (damals: Königreich Sachsen, Deutsches Reich) | |

| 1882 | Trinkwasserbehälter (siehe Abb. 3.04) | Wiesbaden, Hessen, Deutschland (damals: Provinz Hessen-Nassau/ Königreich Preußen, Deutsches Reich) | |

| 1882 | Enzsteg | Bad Wildbad, Baden-Württemberg Deutschland (damals: Großherzogtum Baden, Deutschs Reich) | |

| 1884 | Gasbehälter-Bassin | Krefeld, Nordrhein-Westfalen, Deutschland (damals: Rheinprovinz/ Königreich Preußen, Deutsches Reich) | |

| 1885 | Wasserreservoir | Nürnberg, Bayern, Deutschland (damals: Königreich Bayern, Deutsches Reich) | |

| 1885 | Vestnertorbrücke (siehe Abb. 3.05) | Nürnberg, Bayern, Deutschland (damals: Königreich Bayern, Deutsches Reich) | Nördliche Zuführung zur Nürnberger Burg. Heute mit hölzerner Fahrbahn. |

| 1886 | Teerzisterne | Chemnitz, Sachsen, Deutschland (damals: Königreich Sachsen, Deutsches Reich) | |

| 1887 | Wasserreservoir | Chemnitz, Sachsen, Deutschland (damals: Königreich Sachsen, Deutsches Reich) | |

| 1887 | Hochbehälter | Minden, Nordrhein-Westfalen, Deutschland (damals: Provinz Westfalen/ Königreich Preußen, Deutsches Reich) | |

| 1887 | Wasserturm | Frankfurt a. Main, Hessen, Deutschland (damals: Provinz Hessen-Nassau/ Königreich Preußen, Deutsches Reich) | |

| 1890 | Verschiedene Wasserversorgungsaquädukte: u.a. der Teufelsgrabenaquädukt (weitere Bezeichnungen: Teufelsgrabenbrücke) | Valley-Grub/ München, Bayern, Deutschland (damals: Königreich Bayern, Deutsches Reich) | Material: Stampfbeton. Bayrische Ingenieurkammer-Bau: Initiative zum Erhalt der Teufelsgrabenbrücke gegründet, 08.03.2012. |

| 1892 | Straßenbrücke über die Weißeritz sowie zwei Überführungen | Dresden, Sachsen, Deutschland (damals: Königreich Sachsen, Deutsches Reich) | |

| 1893 | Carolabrücke | Dresden, Sachsen, Deutschland (damals: Königreich Sachsen, Deutsches Reich) | |

| 1894 | Wasserbehälter | Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern, Deutschland (damals: Königreich Bayern, Deutsches Reich) | |

| 1894-1896 | Inundationsviadukt (eine Eisenbahnelbbrücke) | Dresden, Sachsen, Deutschland (damals: Königreich Sachsen, Deutsches Reich) | |

| 1895 | Wasserreservoir | Hamburg-Blankenese, Freie Hansestadt Hamburg, Deutschland (damals: Hansestadt Hamburg, Deutsches Reich) | |

| 1898 | Wasserreservoir | Amsterdam, Provinz Nordholland, Niederlande | |

| 1898-1899 | Eisenbahnviadukt über das Chemnitztal | Chemnitz, Sachsen, Deutschland (damals: Königreich Sachsen, Deutsches Reich) | |

| 1898-1904 | Südlicher Hauptsammelkanal | Nürnberg, Bayern, Deutschland (damals: Königreich Bayern, Deutsches Reich) | |

| 1900 | Wasserreservoir | Wiesbaden-Dotzheim, Hessen, Deutschland (damals: Dotzheim, Provinz Hessen-Nassau/ Königreich Preußen, Deutsches Reich) | |

| 1900 | Überwölbung des Salzbachkanals unter dem Wiesbadener Hauptbahnhof | Wiesbaden, Hessen, Deutschland (damals: Provinz Hessen-Nassau/ Königreich Preußen, Deutsches Reich) | |

| 1901 | Wasserreservoir des städt. Wasserwerks | Berlin-Lichtenberg, Berlin, Deutschland (damals: Stadt Lichtenberg, Provinz Brandenburg/ Königreich Preußen, Deutsches Reich) | |

| 1901-1903 | Elektrizitätswerk mit Wehranlage (siehe Abb. 3.23 bis 3.31) | Cottbus, Brandenburg, Deutschland (damals: Provinz Brandenburg/ Königreich Preußen, Deutsches Reich) | |

| 1902 | Ausstellungsbrücke auf der Gewerbe- und Kunstausstellung Düsseldorf (siehe Abb. 3.32) | Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland (damals: Rheinprovinz/ Königreich Preußen, Deutsches Reich) | |

| 1902 | Eggert-Decken im Rathaus Hannover | Hannover, Niedersachsen, Deutschland (damals: Provinz Hannover/ Königreich Preußen, Deutsches Reich) | |

| 1902-1904 | Eisenbahn-Unterführungen | Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland (damals: Rheinprovinz/ Königreich Preußen, Deutsches Reich) | |

| 1903 | Pavillon auf Gewerbeausstellung Nürnberg | Nürnberg, Bayern, Deutschland (damals: Königreich Bayern, Deutsches Reich) | |

| 1903-1904 | Lahnbrücke | bei Limburg-Staffel, Hessen, Deutschland (damals: Provinz Hessen-Nassau/ Königreich Preußen, Deutsches Reich) | |

| 1903-1904 | Nonnenbrücke | Bamberg, Bayern, Deutschland (damals: Königreich Bayern, Deutsches Reich) | |

| 1904 | Reinwasserbehälter | Unna, Nordrhein-Westfalen, Deutschland (damals: Provinz Westfalen/ Königreich Preußen, Deutsches Reich) | |

| 1904 | Straßenüberführung über die Bahnstrecke Gruiten-Vohwinkel | zwischen Haan-Gruiten und Wuppertal-Vohwinkel, Nordrhein-Westfalen, Deutschland (damals: Provinz Westfalen/ Königreich Preußen, Deutsches Reich) | |

| 1904-1906 | Illerbrücken (siehe Abb. 3.33 bis 3.39) | Kempten, Bayern, Deutschland (damals: Königreich Bayern, Deutsches Reich) | |

| 1905 | vier Eisenbahnbrücken bei Biebrich, Unterführungen der Güterlinie Biebrich-Ost-Wiesbaden | Wiesbaden-Biebrich, Hessen, Deutschland (damals: Biebrich am Rhein, Provinz Hessen-Nassau/ Königreich Preußen, Deutsches Reich) | |

| 1905 | Wasserreservoir | Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland (damals: Rheinprovinz/ Königreich Preußen, Deutsches Reich) | |

| 1905 | zwei Straßenbrücken über die Eyach (Nebenfluss des Neckars) | bei Owingen, Baden-Württemberg, Deutschland (damals: Großherzogtum Baden, Deutsches Reich) | |

| 1905 | westliche Stützmauer am Prinzregentenufer | Nürnberg, Bayern, Deutschland (damals: Königreich Bayern, Deutsches Reich) | |

| 1905-1906 | Straßenbahnwagenhalle | Nürnberg, Bayern, Deutschland (damals: Königreich Bayern, Deutsches Reich) | |

| 1905-1906 | Aischbrücke | Neustadt an der Aisch (zw. den Ortsteilen Birkenfeld und Schauernheim), Bayern, Deutschland (damals: Königreich Bayern, Deutsches Reich) | |

| 1905-1906 | Illbrücke | Strasbourg, Region Elsass, Frankreich (damals: Straßburg, Reichsland Elsass-Lothringen, Deutsches Reich) | |

| 1905-1906 | Quellfassung der Ranna | bei Sonnen, Bayern, Deutschland (damals: Königreich Bayern, Deutsches Reich) | |

| 1905-1906 | Hauptzollamtsgebäude und Lagerhaus | Würzburg, Bayern, Deutschland (damals: Königreich Bayern, Deutsches Reich) | |

| 1906 | Schulhausneubau | Nürnberg, Bayern, Deutschland (damals: Königreich Bayern, Deutsches Reich) | |

| 1906 | Straßenbrücke über die Aar | Strasbourg, Region Elsass, Frankreich (damals: Straßburg, Reichsland Elsass-Lothringen, Deutsches Reich) | |

| 1906 | Ausstellungsbau | Nürnberg, Bayern, Deutschland (damals: Königreich Bayern, Deutsches Reich) | |

| 1906 | Eisenbahnunterführung | Wuppertal-Vohwinkel, Nordrhein-Westfalen, Deutschland (damals: Vohwinkel, Provinz Westfalen/ Königreich Preußen, Deutsches Reich) | |

| 1906 | Hauptzollamt (?) | Nürnberg, Bayern, Deutschland (damals: Königreich Bayern, Deutsches Reich) | |

| 1906 | König-Georgs-Gymnasium | Dresden, Sachsen, Deutschland (damals: Königreich Sachsen, Deutsches Reich) | |

| 1906 | Ludwigsbrücke über die Schwabach | bei Erlangen, Bayern, Deutschland (damals: Königreich Bayern, Deutsches Reich) | |

| 1906 | Ufermauer auf der Kaiserlichen Werft | Gdańsk, Pommern, Polen (damals: Danzig, Westpreußen/ Königreich Preußen, Deutsches Reich) | |

| 1906 | Telegraphenbataillonskaserne (Siegwart-Decken) | Karlsruhe, Baden-Württemberg, Deutschland (damals: Großherzogtum Baden, Deutsches Reich) | |

| 1906 | Kunstausstellung Dresden, Geschoßdecke im "Sächsischen Haus" | Dresden, Sachsen, Deutschland (damals: Königreich Sachsen, Deutsches Reich) | |

| 1906 | Schleuse im Ludwig-Kanal | ohne genaue Ortsangabe (Bayern, Deutschland) | |

| 1906 | Opelwerke Rüsselsheim (Teilbauten) (siehe Abb. 3.06) | Rüsselsheim, Hessen, Deutschland (damals: Großherzogtum Hessen, Deutsches Reich) | |

| 1906-1907 | Moselbrücke | Metz, Region Lothringen, Frankreich (damals: Reichsland Elsass-Lothringen, Deutsches Reich) | |

| 1906-1907 | Reinwasserbehälter | Wuppertal-Elberfeld, Nordrhein-Westfalen, Deutschland (damals: Elberfeld, Provinz Westfalen/ Königreich Preußen, Deutsches Reich) | |

| 1906-1908 | Kanalisation | Dresden, Sachsen, Deutschland (damals: Königreich Sachsen, Deutsches Reich) | |

| 1906-1908 | vier Fabrikbauten für die Fa. Zeiss (Zeiss-Werke) (siehe Abb. 3.07) | Jena, Thüringen, Deutschland (damals: Großherzogtum Sachsen (Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach), Deutsches Reich) | |

| 1907 | Futtermauer am Saarufer | Saarbrücken-Malstatt, Saarland, Deutschland (damals: Malstatt-Burbach, Rheinprovinz/ Königreich Preußen, Deutsches Reich) | |

| 1907 | Bahnhof Sonneberg | Sonneberg, Thüringen, Deutschland (damals: Herzogtum Sachsen-Meiningen, Deutsches Reich) | |

| 1907 | Deutsche Werkstätten Hellerau | Dresden, Sachsen, Deutschland (damals: Königreich Sachsen, Deutsches Reich) | |

| 1907 | Dreherei der Fa. Opel | Rüsselsheim, Hessen, Deutschland (damals: Großherzogtum Hessen, Deutsches Reich) | |

| 1907 | Überführung Bertholdistraße | Köln-Mülheim, Nordrhein-Westfalen, Deutschland (damals: Mülheim, Rheinprovinz/ Königreich Preußen, Deutsches Reich) | |

| 1907 | Kohlenhochbahn Gaswerk Altona-Bahrenfeld | Hamburg-Bahrenfeld, Freie Hansestadt Hamburg, Deutschland (damals: Hansestadt Hamburg, Deutsches Reich) | |

| 1907 | Bogenbrücke über die Kleine Vils | bei Vilsbiburg, Bayern, Deutschland (damals: Königreich Bayern, Deutsches Reich) | |

| 1907 | Wasserbehälter | Bayreuth, Bayern, Deutschland (damals: Königreich Bayern, Deutsches Reich) | |

| 1907 | Filteranlage Einsiedel für Wasserwerk | Chemnitz, Sachsen, Deutschland (damals: Königreich Sachsen, Deutsches Reich) | |

| 1907 | Kanalbau Martinstraße | München, Bayern, Deutschland (damals: Königreich Bayern, Deutsches Reich) | |

| 1907 | Kläranlage | Coburg, Bayern, Deutschland (damals: Königreich Bayern, Deutsches Reich) | |

| 1907 | Werkgraben Papierfabrik | Weißenborn (bei Freiberg), Sachsen, Deutschland (damals: Königreich Sachsen, Deutsches Reich) | |

| 1907 | Städtisches Elektrizitätswerk | Konstanz, Baden-Württemberg, Deutschland (damals: Großherzogtum Baden, Deutsches Reich) | |

| 1907 | Institut der Engl. Fräulein | Landau in der Pfalz, Rheinland-Pfalz, Deutschland (damals: Königreich Bayern, Deutsches Reich) | |

| 1907 | Körnermagazin Militärbauamt | Ingolstadt, Bayern, Deutschland (damals: Königreich Bayern, Deutsches Reich) | |

| 1907 | Markthalle für Schweine und Kälber | Dresden, Sachsen, Deutschland (damals: Königreich Sachsen, Deutsches Reich) | |

| 1907 | Fabrikbau Gebrüder Müller | Löbau, Sachsen, Deutschland (damals: Königreich Sachsen, Deutsches Reich) | |

| 1907 | Werkstattgebäude der Straßenbahn | Gelsenkirchen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland (damals: Provinz Westfalen/ Königreich Preußen, Deutsches Reich) | |

| 1907 | Fabrikgebäude der F&G-Lahmeyerwerke | Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland (damals: Provinz Hessen-Nassau/ Königreich Preußen, Deutsches Reich) | |

| 1907 | Schulhaus | Konstanz-Petershausen, Baden-Württemberg, Deutschland (damals: Petershausen, Großherzogtum Baden, Deutsches Reich) | |

| 1907 | Nordschule | Jena, Thüringen, Deutschland (damals: Großherzogtum Sachsen (Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach), Deutsches Reich) | |

| 1907 | Eisenbahnbrücke am Bahnhof Lörrach | Lörrach, Baden-Württemberg, Deutschland (damals: Großherzogtum Baden, Deutsches Reich) | Eisenbetonkonstruktion. |

| 1907-1908 | Ausstellungshalle III | München-Theresienhöhe, Bayern, Deutschland (damals: Königreich Bayern, Deutsches Reich) | |

| 1907-1908 | Wasserturm Städt. Gaswerk | München-Moosach, Bayern, Deutschland (damals: Moosach, Königreich Bayern, Deutsches Reich) | |

| 1907-1908 | Gasbehälter | Dresden-Reick, Sachsen, Deutschland (damals: Reick, Königreich Sachsen, Deutsches Reich) | |

| 1907-1908 | Rathausneubau | Dresden, Sachsen, Deutschland (damals: Königreich Sachsen, Deutsches Reich) | |

| 1907-1908 | Kanalisation | Augsburg, Bayern, Deutschland (damals: Königreich Bayern, Deutsches Reich) | |

| 1907-1908 | Geschäftshaus „Graf Eberhardbau“ | Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland (damals: Königreich Württemberg, Deutsches Reich) | |

| 1907-1908 | Fabrikbau der Süddeutschen Metallwerke AG | Walldorf (Baden), Baden-Württemberg, Deutschland (damals: Großherzogtum Baden, Deutsches Reich) | |

| 1907-1908 | Bürgerspital | Strasbourg, Region Elsass, Frankreich (damals: Straßburg, Reichsland Elsass-Lothringen, Deutsches Reich) | |

| 1907-1908 | Sektkellerei Henkell & Cie. | Wiesbaden-Biebrich, Hessen, Deutschland (damals: Biebrich am Rhein, Provinz Hessen-Nassau/ Königreich Preußen, Deutsches Reich) | |

| 1907-1909 | Bahnsteigüberdachung (siehe Abb. 3.08) | Nürnberg, Bayern, Deutschland (damals: Königreich Bayern, Deutsches Reich) | |

| 1907-1909 | Tafelhoftunnel (1. Baustadium) | Nürnberg, Bayern, Deutschland (damals: Königreich Bayern, Deutsches Reich) | |

| 1907-1909 | Brommybrücke | Berlin-Friedrichshain/ Berlin-Kreuzberg, Berlin, Deutschland (damals: Berlin/ Preußisches Königreich, Deutsches Reich) | Überbrückung der Spree. Zerstörung während des Zweiten Weltkriegs (1945). |

| 1907-1910 | Augustusbrücke über die Elbe (siehe Abb. 3.09) | Dresden, Sachsen, Deutschland (damals: Königreich Sachsen, Deutsches Reich) | |

| 1907-1911 | Landesgefängnis (Zentralkuppel) | Mannheim, Baden-Württemberg, Deutschland (damals: Großherzogtum Baden, Deutsches Reich) | |

| 1908 | Saal Aktienbrauerei | Wiesbaden-Biebrich, Hessen, Deutschland (damals: Biebrich am Rhein, Provinz Hessen-Nassau/ Königreich Preußen, Deutsches Reich) | |

| 1908 | Eisenwerk Coswig und Maschinenfabrik Calberla AG | Coswig, Sachsen, Deutschland (damals: Königreich Sachsen, Deutsches Reich) | |

| 1908 | Wasserturm | Edingen-Neckarhausen, Baden-Württemberg, Deutschland (damals: Großherzogtum Baden, Deutsches Reich) | |

| 1908 | Hauptbahnhof | Karlsruhe, Baden-Württemberg, Deutschland (damals: Großherzogtum Baden, Deutsches Reich) | |

| 1908-1909 | Entwurf Luftschiffhalle | o.A. | |

| 1908-1909 | Kanalisation | Krefeld, Nordrhein-Westfalen, Deutschland (damals: Rheinprovinz/ Königreich Preußen, Deutsches Reich) | |

| 1908-1910 | Bahnhofsbau (siehe Abb. 3.10) | Aachen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland (damals: Rheinprovinz/ Königreich Preußen, Deutsches Reich) | |

| 1908-1910 | Garnisonkirche (siehe Abb. 3.11) | Ulm, Baden-Württemberg, Deutschland (damals: Königreich Württemberg, Deutsches Reich) | |

| 1909 | Wasserturm Hockenheim | Hockenheim, Baden-Württemberg, Deutschland (damals: Großherzogtum Baden, Deutsches Reich) | |

| 1909 | Specks Hof | Leipzig, Sachsen, Deutschland (damals: Königreich Sachsen, Deutsches Reich) | |

| 1909 | Stollen- und Hangkanalbauten Wasserversorgung | Nürnberg, Bayern, Deutschland (damals: Königreich Bayern, Deutsches Reich) | |

| 1909-1911 | Querbahnsteighalle (Hauptbahnhof) (siehe Abb. 3.12) | Leipzig, Sachsen, Deutschland (damals: Königreich Sachsen, Deutsches Reich) | |

| 1909-1912 | Eisenbetonbrücke | ohne genaue Ortsangabe (Österreich) | |

| 1910 | Donaubrücke | Ulm, Baden-Württemberg, Deutschland (damals: Königreich Württemberg, Deutsches Reich) | |

| 1910 | Talsperre Malter | Dippoldiswalde-Malter, Sachsen, Deutschland (damals: Malter, Königreich Sachsen, Deutsches Reich) | |

| 1910 | Eisenbeton-Straßenbrücke | Bocholt, Nordrhein-Westfalen, Deutschland (damals: Provinz Westfalen/ Königreich Preußen, Deutsches Reich) | |

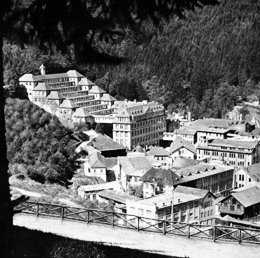

| 1910, um | Uhrenfabrik Junghans (siehe Abb. 3.13) | Schramberg, Baden-Württemberg, Deutschland (damals: Großherzogtum Baden, Deutsches Reich) | |

| 1910-1911 | Kuranlagen (Trinkhalle) | Bad Kissingen, Bayern, Deutschland (damals: Königreich Bayern, Deutsches Reich) | |

| 1910-1912 | Kerspe-Talsperre (siehe Abb. 3.14) | Wuppertal-Barmen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland (damals: Barmen, Provinz Westfalen/ Königreich Preußen, Deutsches Reich) | |

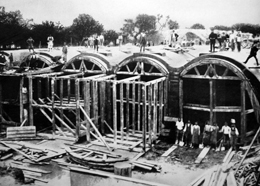

| 1911-1913 | Hellinganlage (siehe Abb. 3.15) | Rijeka (an der Adria; ital./ungar.: Fiume), Kroatien | Unter einer Helling versteht man einen Bauplatz für Schiffe mit schräger Ebene für das Zuwasserlassen von Schiffen nach deren Fertigstellung. |

| 1911-1913 | Jahrhunderthalle (siehe Abb. 3.16) | Wrocław, Niederschlesien, Polen (damals: Breslau, Schlesien/ Königreich Preußen, Deutsches Reich) | |

| 1911-1916 | Puerto-Militar (Trockendock) (siehe Abb. 3.17) | bei Bahía Blanca, Provinz Buenos Aires, Argentinien | |

| 1912 | Kuppel | St. Blasien, Baden-Württemberg, Deutschland (damals: Großherzogtum Baden, Deutsches Reich) | |

| 1912 | Speicher auf dem Holm | Gdańsk, Pommern, Polen (damals: Danzig, Westpreußen/ Königreich Preußen, Deutsches Reich) | |

| 1913 | Deutsches Museum (Westflügel ?) | München, Bayern, Deutschland (damals: Königreich Bayern, Deutsches Reich) | |

| 1913 | Wasserturm Faulenbruchstraße/ Hauptbahnhof | Karlsruhe, Baden-Württemberg, Deutschland (damals: Großherzogtum Baden, Deutsches Reich) | |

| 1914, vor | Müllverbrennungsanlage | ohne genaue Ortsangabe (Italien) | |

| 1914, vor | Stampfbetonbrücke über die Oder | bei Racibórz, Schlesien, Polen (damals: Ratibor, Provinz Schlesien/ Königreich Preußen, Deutsches Reich) | |

| 1914, vor | Stampfbetonbrücke | Saarbrücken, Saarland, Deutschland (damals: Rheinprovinz/ Königreich Preußen, Deutsches Reich) | |

| 1914, vor | zwei Brücken | ohne genaue Ortsangabe (Türkei) | |

| 1914 | Wasserturm am Hauptbahnhof | Karlsruhe, Baden-Württemberg, Deutschland (damals: Großherzogtum Baden, Deutsches Reich) | |

| 1914, um | Doppelbunker | Premnitz, Brandenburg, Deutschland (damals: Provinz Brandenburg/ Königreich Preußen, Deutsches Reich) | |

| 1914, um | Neckarbrücke | Stuttgart-Bad Cannstatt, Baden-Württemberg, Deutschland (damals: Königreich Württemberg, Deutsches Reich) | |

| 1915, vor | Schachtanlage und Trass-Silo auf der Grube "Idylle" | Kruft, Rheinland-Pfalz, Deutschland (damals: Rheinprovinz/ Königreich Preußen, Deutsches Reich) | |

| 1915 | Deutsche Bibliothek | Leipzig, Sachsen, Deutschland (damals: Königreich Sachsen, Deutsches Reich) | |

| 1915-1916 | Wasserturm | Eilenburg an der Mulde, Sachsen, Deutschland (damals: Königreich Sachsen, Deutsches Reich) | |

| 1916-1919 | Leunawerk (siehe Abb. 3.18) | Merseburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland (damals: Provinz Sachsen/ Königreich Preußen, Deutsches Reich) | |

| 1916, um | BASF-Werke | Ludwigshafen-Oppau, Rheinland-Pfalz, Deutschland (damals: Oppau, Königreich Bayern, Deutsches Reich) | |

| 1916, um | Kohlebunker einer chem. Fabrik | ohne genauere Ortsangabe (Mitteldeutschland) | |

| 1916, um | Trogspeicher in einer chem. Fabrik | ohne genauere Ortsangabe (Mitteldeutschland) | |

| 1916, um | Wasserturm des Lautawerks | Lauta, Sachsen, Deutschland (damals: Provinz Sachsen/ Königreich Preußen, Deutsches Reich) | |

| 1916-1917 | Versorgungslinie Tongern-Aachen (Geultal-, Gulpbrücke) | Plombières-Moresnet, Provinz Lüttich, Region Wallonien, Belgien | |

| 1917 | Haferspeicher | Landau in der Pfalz, Rheinland-Pfalz, Deutschland (damals: Königreich Bayern, Deutsches Reich) | |

| 1917 | Dubissabrücke (siehe Abb. 3.19) | bei Lidowiany (= Lyduvénai), Litauen | Hölzerne Eisenbahnbrücke. |

| 1920, um | Straßenbahnhalle | Köln-Merheim, Nordrhein-Westfalen, Deutschland (damals: Rheinprovinz/ Freistaat Preußen, Weimarer Republik) | |

| 1921 | Rheinisches Elektrizitätswerk, Großkraftwerk „Fortuna II“ | Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland (damals: Rheinprovinz/ Freistaat Preußen, Weimarer Republik) | |

| 1922, vor | Heizhaus der badischen. Staatsbahnen | Bruchsal, Baden-Württemberg, Deutschland (damals: Republik Baden, Weimarer Republik) | |

| 1922, vor | Kaufhaus | Hamburg, Freie und Hansestadt Hamburg, Deutschland (damals: Freie und Hansestadt Hamburg, Weimarer Republik) | |

| 1922, vor | Kunstausstellungsgebäude | Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland (damals: Freier Volksstaat Württemberg, Weimarer Republik) | |

| 1922, vor | Kurhaus | Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz, Deutschland (damals: Kreuznach, Rheinprovinz/ Freistaat Preußen, Weimarer Republik) | |

| 1922, vor | Press- und Ziehhalle von Fritz Neumeyer & Co. AG | Nürnberg, Bayern, Deutschland (damals: Freistaat Bayern, Weimarer Republik) | |

| 1922, vor | Theatersaal des Kurhauses Baden-Baden | Baden-Baden, Baden-Württemberg, Deutschland (damals: Republik Baden, Weimarer Republik) | |

| 1922, vor | Wagenwerkstatt der sächsischen Staatsbahnen | Chemnitz, Sachsen, Deutschland (damals: Freistaat Sachsen, Weimarer Republik) | |

| 1922, vor | Wasserturm | Elbe-Parey/ OT Güsen, Sachsen-Anhalt, Deutschland (damals: Güsen, Provinz Sachsen-Anhalt/ Freistaat Preußen, Weimarer Republik) | |

| 1922, vor | Wasserturm | Konstanz, Baden-Württemberg, Deutschland (damals: Republik Baden, Weimarer Republik) | |

| 1922 | Kesselhaus der Papierfabrik | Stockstadt am Main, Bayern, Deutschland (damals: Volksstaat Hessen, Weimarer Republik) | |

| 1922-1925 | Linachtalsperre | Vöhrenbach, Baden-Württemberg, Deutschland (damals: Republik Baden, Weimarer Republik) | |

| 1923, vor | Kuppel Union-Theater | Saarbrücken, Saarland, Deutschland (damals: Rheinprovinz/ Freistaat Preußen, Weimarer Republik) | |

| 1923-1925 | Commerz- und Privatbank (siehe Abb. 3.20) | Hamburg, Freie und Hansestadt Hamburg, Deutschland (damals: Freie und Hansestadt Hamburg, Weimarer Republik) | |

| 1924 | Versandhaus der Firma Henkell & Co. | Genthin, Sachsen-Anhalt, Deutschland (damals: Provinz Sachsen/ Freistaat Preußen, Weimarer Republik) | |

| 1924 | Hochhaus Hansahof (siehe Abb. 3.21) | Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland (damals: Rheinprovinz/ Freistaat Preußen, Weimarer Republik) | |

| 1924 | Kuppeldach über Zeiss-Gebäude 23 | Jena, Thüringen, Deutschland (damals: Land Thüringen, Weimarer Republik) | Entstanden unter Mitwirkung von Franz Anton Dischinger (1887-1953). |

Ausgewählte Projekte

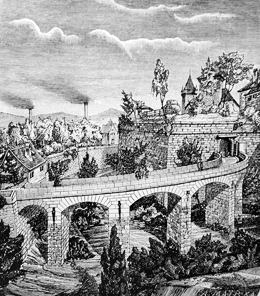

Großen Erfolg konnte Dyckerhoff & Widmann auf der Gewerbe- und Kunstausstellung im Jahr 1880 mit ihrer vorgestellten Fußgängerbrücke feiern. Sie war die erste Brücke in Deutschland, die komplett aus Beton gefertigt wurde (siehe Abb. 3.22). Die Bauausführung übernahm das Unternehmen Dyckerhoff & Widmann in Zusammenarbeit mit Dyckerhoff & Söhne. Entworfen wurde die Brücke vom Frankfurter Architekturbüro Mylius & Bluntschli. Aufgrund der wenigen Erfahrungen des Architekturbüros mit dem Werkstoff Beton übernahm es allein die künstlerische Gestaltung; die Planung der Konstruktion erfolgte durch Dyckerhoff & Widmann. Der Standort der Brücke auf der Gewerbeausstellung wurde so gewählt, dass er „in direkter Blickachse zum Eingang der Ausstellung lag“ [STEGMANN 2008, S. 2]. Eugen Dyckerhoff ging es bei der Fußgängerbrücke insbesondere darum, die Möglichkeiten des Materials „Beton“ aufzuzeigen. [STEGMANN 2008, S. 2; STEGMANN 2009, S. 1375]

Die Betonbrücke war 22 m lang, 4 m breit und 13,5 m hoch und war im Stil der Renaissance gehalten. Im Scheitelpunkt des 12 m weitspannenden Betonbogens befand sich ein auf vier Säulen stehender Pavillon, welcher mit einer Figur (Viktoria) gekrönt war und ein Gewicht von 3,8 t aufwies. Aufgrund der reichhaltig eingesetzten Ornamente täuscht der Betonbogen eine viel größere Dicke auf, als er in Wirklichkeit besaß. Tatsächlich wies der Bogen nur eine Dicke von 20 cm auf. Durch die Verwendung von gelblich und rötlich gefärbten Vorsatzbeton verlor die Brücke außerdem den Charakter eines Betonbaus. Sie wirkte eher wie ein Sandsteinbauwerk. Die an der Brücke angebrachten Ornamente, welche überwiegend aus dem Standardsortiment von Dyckerhoff & Widmann stammten, wurden als Fertigteile angeliefert und vor Ort angebracht. Durch den Einsatz von Fertigteilen konnten die Bauarbeiten an der Brücke innerhalb von acht Wochen vollendet werden. Bereits drei Wochen nach dem Einbringen des Betons erfolgte die Ausschalung der Brücke inklusive ihres Pavillons. [STEGMANN 2008, S. 2]

Die Cottbusser Mühlendeputation fasste am 13. August 1896 den Entschluss, die Stadtmühlen der Stadt künftig für die Stromerzeugung zu nutzen. In diesem Zusammenhang wurde bereits zwei Jahre später, im Jahr 1898, vom Rat der Stadt Cottbus (damals: Provinz Brandenburg/ Königreich Preußen, Deutsches Reich) der Bau eines Elektrizitätswerkes beschlossen. Um die ausreichende Menge an Wasserkraft zur Versorgung des geplanten Elektrizitätswerkes zu erzielen, erfolgte 1900 der Kauf der Wasserkraft der Lohgeber- und der Wilhelms-Mühle sowie der Tuchmacherwalke. Um die Wasserkraft zu bündeln und in die neu geplante Stauanlage zu lenken, erfolgte nach dem Kauf der Walken und Mühlen deren Abriss. Einzig die Wilhelms-Mühle blieb erhalten. [ACKERMANN/ CANTE/ MUES 2001, S. 203]

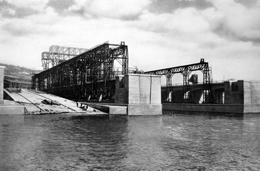

Mit dem Bau des Elektrizitätswerkes wurde die Firma Dyckerhoff & Widmann beauftragt (siehe Abb. 3.23 und 3.24). Für die technische Ausstattung erhielt die Firma Siemens & Halske AG, Berlin in einem Wettbewerbsverfahren den Zuschlag. Im September 1901 begannen die Arbeiten am geplanten Elektrizitätswerk. Ein Jahr später fing man an die Kaimauern und das Freiwehr zu errichten. Bereits am 24. Dezember 1902 konnte das Bauwerk der Firma Siemens & Halske AG, Berlin zur Installation der technischen Anlagen übergeben werden. Nach nur 20 Monaten Bauzeit wurden die Arbeiten abgeschlossen und so erfolgte die Inbetriebnahme des Elektrizitätswerks am 27. April 1903. [ACKERMANN/ CANTE/ MUES 2001, S. 203]

Zum Gebäudeensemble des Elektrizitätswerks gehören drei Baukörper, die parallel zueinander angeordnet sind. Die Maschinenhalle bildet das Zentrum der Anlage. Sie ist höher und, um die Wasserdurchläufe zu überbrücken, länger konstruiert als ihre seitlichen Anbauten (siehe Abb. 3.25 und 3.26). Östlich der Maschinenhalle schließt sich mit nur einer Etage das Kesselhaus an. An der Westseite wurde auf zwei Etagen ein Seitentrakt für die Verwaltung errichtet. Auf dieser Seite, in Richtung Graben angeordnet, befindet sich ebenfalls das Schalthaus mit den Batterieräumen. [ACKERMANN/ CANTE/ MUES 2001, S. 205]

Das gesamte Bauwerk weist vielfältige Dekorelemente wie bspw. Strebepfeiler, Lisenen, verschiedene Fenster- und Blendnischen sowie Ecktürmchen auf. Die Elemente sind hierbei größtenteils der norddeutschen Backsteingotik nachempfunden. Neben den vielfältigen baulichen Elementen weisen die Gebäudefassaden auch eine farbliche Vielfalt auf. Diese entsteht durch das sich in farblichen Nuancen variierende rote Ziegelmauerwerk in Kombination „mit [den] hellen Putzflächen“ und „grün glasierten Ziegeln“ [ACKERMANN/ CANTE/ MUES 2001, S. 205] der Sohlbänke und Friese. Trotz der Vielfalt an Farben und Formen ist es möglich, die Gebäude hinsichtlich ihrer Funktion zu unterscheiden. Dies gelingt durch die verwendeten Gestaltungsmittel. Als äußere Gestaltungsmittel der Maschinenhalle sind die hohen Spitzbogenfenster an der Giebelseite und das mit einem großflächigen Oberlicht versehene Satteldach zu nennen. Der Innenraum der Halle ist mit Wand- und Bodenfliesen als dekorative Elemente ausgestattet. Aufgrund ihrer großen Ausmaße dominiert die Maschinenhalle das Gebäudeensemble. Im Gegensatz zu ihr sind das Kessel- als auch das Schalthaus mit einem Flachdach ausgeführt. Mit seiner zinnenbewehrten Fassade stellt das Kesselhaus gewisse Bezüge zu mittelalterlichen Burgen her. Weiterhin tauchen an beiden Gebäudeteilen auch die grün glasierten Ziegel als gestalterisches Element in der Fassade auf. Der am Kesselhaus befindliche Schornstein weist einen würfelförmigen, verputzten Sockel auf. Das darauf befindliche Zwischenteil ist in mehreckiger Form ausgeführt und endet als rund ausgeführter Schaft. Der Schornstein ist ebenfalls mit grün glasierten Ziegeln verziert. Die Hülle des Verwaltungsgebäudes ist durch einen vieleckigen Standerker geprägt. Seine Dachhäuser sind fachwerkverziert und das Dach wird durch einen „Dachreiter mit einem hohen Zeltdach“ [ACKERMANN/ CANTE/ MUES 2001, S. 205] bekrönt. (siehe Abb. 3.29). Einen weiteren wichtigen Bestandteil des Elektrizitätswerks stellt die Wehranlage dar (siehe Abb. 3.27 und 3.28). Bei der Wehranlage handelt es sich um ein Dreifach-Schützen-Wehr. Die zwischen den Pfeilern befindlichen Gleitschützen können mit Hilfe von Handrädern manuell angehoben und abgesenkt werden, um den Wasserdurchlauf zu regulieren. Seitlich der Wehranlage befindet sich das zugehörige Wassereinlaufbauwerk. [ACKERMANN/ CANTE/ MUES 2001, S. 205]

Zur Gewerbe- und Kunstausstellung von 1902 in Düsseldorf (damals: Rheinprovinz/ Königreich Preußen, Deutsches Reich) wurde durch die Firma Dyckerhoff & Widmann ebenfalls eine Brücke errichtet (siehe Abb. 3.32). Im Gegensatz zur Ausstellung von 1880 war die Brücke nicht alleinstehend, sondern Teil eines Ensembles verschiedener Bauten, die durch mehrere Mitglieder des kurz zuvor gegründeten Deutschen-Beton-Vereins und des Vereins Deutscher Portlandzementfabrikanten angelegt wurde. Dyckerhoff & Widmann verfolgte mit dem Bau dieser Brücke zwei Ziele: In dieser wirtschaftlich stark wachsenden Region war das Unternehmen bisher kaum vertreten. Mit der Teilnahme an der Ausstellung und dem Bau der Brücke sollten neue Aufträge akquiriert werden. Des Weiteren sollten die noch immer bestehenden Zweifel der Behörden gegenüber Beton beseitigt und die Beamten von der Qualität der Produkte überzeugt werden. Entworfen wurde die Gesamtanlage von den aus Düsseldorf stammenden Architekten A. Bender und W. Fränkel. [STEGMANN 2008, S. 3]

Die Brücke von Dyckerhoff & Widmann wurde aus Stampfbeton errichtet und besaß „eine Spannweite von 28 m, eine Breite von 9 m und eine Bogenstärke von 65-85 cm“ [STEGMANN 2008, S. 3]. Ähnlich der Brücke von 1880 wurde der wahre Betoncharakter der Brücke durch die Anbringung von Vorsatzbeton mit Steinmehl, der noch steinmetzmäßig überarbeitet wurde“ [STEGMANN 2008, S. 3], verschleiert. Zunächst war beabsichtigt, die Anlage über das Ausstellungsende hinaus zu erhalten. Im Jahr 1908 erfolgte jedoch der Abbruch der Anlage mitsamt der Brücke von Dyckerhoff & Widmann. Um die Stabilität von Brücken aus Beton zu demonstrieren, unterzog der Deutsche-Beton-Verein die Brücke von Dyckerhoff & Widmann einem Belastungstest: 432 t Gewicht wurden hierbei auf die Brücke gebracht. Sie trug damit „mehr als das 18,5-fache der errechneten Nutzlast“ [STEGMANN 2008, S. 3]. [STEGMANN 2008, S. 3]

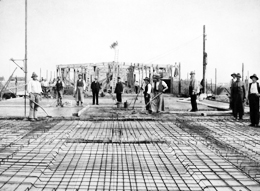

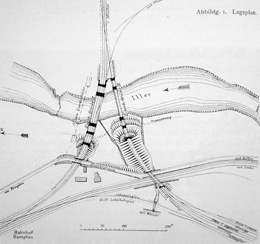

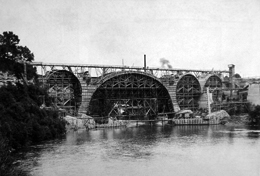

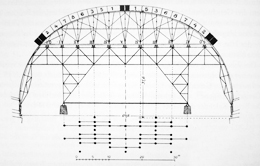

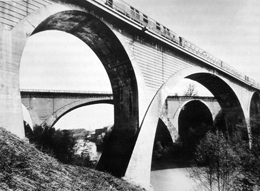

Aufgrund des stark angestiegenen Verkehrsaufkommens auf der Strecke München-Lindau Ende des 19. Jahrhunderts wurde der Ausbau dieser notwendig. Im Zuge des Ausbaus erfolgten im Zeitraum von 1904 bis 1906 der Abriss einer alten Holzkonstruktion und der Neubau von drei Brücken an gleicher Stelle über die Iller bei Kempten, Bayern, Deutschland (damals: Königreich Bayern, Deutsches Reich). Die Herausforderung bei dem Bau der Brücken bestand in der Tatsache, dass die vorgesehene zu überbrückende Stelle ca. 30 m tief und 60 m breit war. Weiterhin durften bei der Errichtung der Brücken nur Hilfspfeiler in den Fluss gesetzt werden, um Gewerbebetriebe, die sich ober- und unterhalb der Baustelle befanden, nicht an ihrer betrieblichen Tätigkeit zu hindern. Der Entwurf sah drei baugleiche Brücken aus je vier Dreigelenkbogen vor. Zwei der Brücken entstanden als Zwillingsbrücken auf einem gemeinsamen Fundament in einem Abstand von nur 10 cm. Die dritte Brücke wurde in etwa 60 m Abstand flussaufwärts, um 30 Grad zu den Zwillingsbrücken verdreht und 1,82 m höher errichtet (siehe Abb. 3.33 und 3.34). [BÜHLER 2003, S. 475, 482, 484]

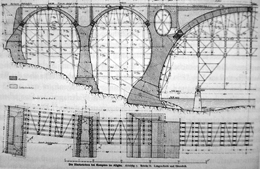

Der Hauptbogen der Brücken besitzt eine Stützweite von 64,5 m bei einer Scheitelhöhe von 31,5 m. Die Nebenbögen sind jeweils zweimal über 21,6 m und einmal über 20,6 m spannend. Alle drei Brücken wurden trotz des verstärkt aufkommenden Einsatzes von Eisen- bzw. Stahlbeton bei Bauwerken, noch in Stampfbeton-Bauweise ausgeführt (siehe Abb. 3.36). Dass dies nicht nachteilig sein muss, zeigt allein schon die Tatsache, dass alle drei Brücken nach über 100 Jahren immer noch für den Schienen-, ab 1969 auch für den Straßenverkehr genutzt werden. [BÜHLER 2003, S. 484]

Als ausführende Baufirmen wurden für die Zwillingsbrücken die ortsansässige Firma Alfred Kunz & Co. und für die dritte Brücke die Firma Dyckerhoff & Widmann (Niederlassung Nürnberg) im Sinne einer Arbeitsgemeinschaft beauftragt. In den zeitgenössischen Veröffentlichungen, die die Brücken thematisierten, wurden drei Aspekte des Bauprojektes besonders hervorgehoben: Dies war zum einen „die Ausführung der Brücken als Dreigelenkbogen“ [BÜHLER 2003, S. 485], das durch Versuchsreihen gefundene „Mischungsverhältnis aus Zement und Zuschlagsstoffen“ [BÜHLER 2033, S. 485] und das beim Bau der Brücken mehrfach genutzte Lehrgerüst [BÜHLER 2003, S. 482].

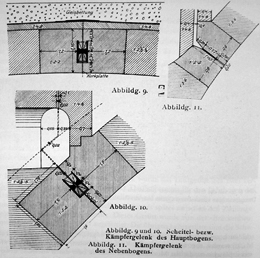

Ein bedeutendes konstruktives sowie statisches Merkmal der Illerbrücken war die Verwendung des Dreigelenkbogens (siehe Abb. 3.35). Es wurden jedoch für die Haupt- und Nebenbögen verschiedene Gelenke eingebaut. Bei den Hauptbögen erfolgte der Einbau zweier Kämpfergelenke am Bogenansatz. Als Material für die Kämpfergelenke wurde Stahlguss gewählt. Gleiches wurde für das „Scheitelgelenk der Hauptöffnung“ [BÜHLER 2003, S. 486] verwendet. Eingebettet waren die Kämpfer- und Scheitelgelenke in „Steingelenke“. Diese bestanden aus jeweils zwei Betonblöcken, welche ca. 1,50 m tief in die anliegenden Bauteile drangen. Die Nebenbogengelenke wurden in einer etwas einfacheren Ausführung als „Betonquadergelenke“ hergestellt. In die Zwischenräume der Gelenksteine wurden 8 mm dicke Weichbleiplatten eingefügt. Um den Gelenken eine gewisse Bewegungsfreiheit zu ermöglichen, wurden an den Flächen auf beiden Seiten der Walzflächen Korkplatten von 1 cm Stärke angebracht. Die Korkplatten wiederum waren von einer Schicht aus 0,25 mm starkem Zinkblech umgeben. [BÜHLER 2003, S. 486]

Der zweite Aspekt, auf den die zeitgenössischen Veröffentlichungen hinwiesen, war die Zusammensetzung bzw. das Mischungsverhältnis der Zuschlagstoffe des verwendeten Betons. Hierbei wurden sogenannte Probewürfel hergestellt, die sich hinsichtlich ihres Mischungsverhältnis des verwendeten Sandes, Kies und Zementanteils unterschieden. Bei diesen experimentellen Versuchen wurde deutlich, dass sich „Sand mit bis zu 7 mm Körnung und Kies mit bis zu 25 mm Körnung“ [BÜHLER 2003, S. 487] als das zweckentsprechendste Material herausstellte. Als Betonhersteller und -lieferant wurde die Firma Dyckerhoff & Söhne aus Amöneburg, Hessen, Deutschland ausgewählt. Für den kompletten Bau der Brücke wurden ca. 24‘000 m³ Beton verbaut. [Bühler 2003, S. 487-488]

Der dritte besondere Aspekt des Projektes ist unter dem Gesichtspunkt der Kostensenkung entstanden. Um die Kosten für die Erstellung des Bauwerks zu reduzieren, wurde zum einen in gewissem Umfang auf Fertigteilelemente zurückgegriffen, zum anderen wurden die Lehrgerüste so erstellt, dass sie mehrfach verwendetet werden konnten (siehe Abb. 3.36 und 3.37). Für das Lehrgerüst wurden hierzu zwei unterschiedliche Materialien ausgewählt. Das Material Eisen wurde für den „Lehrbogen der Hauptöffnung“ [Bühler 2003, S. 487] verwendet, Holz kam bei den übrigen Lehrgerüsten sowie der Schalung zum Einsatz. Für die beiden nebeneinander liegenden Brücken hielt sich der technische Aufwand bei der Wiederverwendung der Lehrgerüste in Grenzen. Dies lag zum einen am geringen Abstand der beiden Brücken sowie zum anderen an der Tatsache, dass statt einem zwei Fundamente für das Lehrgerüst erstellt wurden. Schwieriger gestaltete sich die Verwendung des Lehrgerüstes für die dritte Brücke. Das Lehrgerüst wog circa 250 t und musste etwa 60 m flussaufwärts versetzt werden. Da man das Risiko für einen Einsturz des Gerüstes als zu groß erachtete, entschied man sich, das Gerüst anzubauen und an entsprechender Stelle wieder aufzubauen. [Bühler 2003, S. 487-488]

Die Illerbrücken weisen hinsichtlich ihrer Gestaltung unterschiedliche Elemente auf. Während die Stützen und Bögen in Sichtbeton augenscheinlich ohne eine weitere Nachbearbeitung ausgeführt wurden, sind die Räume zwischen den Bögen sowie die ovalen mit Schlacke gefüllten Hohlräume verputzt worden. Die Bogenzwischenräume weisen als optisches Gestaltungselement „Steinlagen aus Polstermauerwerk“ [BÜHLER 2003, S. 494] auf (siehe Abb. 3.39). Um diesen Effekt zu erzielen, wurden während des Verputzens Fugen ausgearbeitet. Ursprünglich befanden sich unterhalb der Fahrbahn in kurzen Abständen kleine Steinkonsolen und ein hervorgehobener Schlussstein an den Bogenscheitelpunkten. Diese wurden jedoch bei der Verbreiterung der Fahrbahn entfernt. Bis heute sind jedoch „Lage und Verlauf der Gelenke als Fuge am Baukörper“ [BÜHLER 2003, S. 495] ablesbar. [BÜHLER 2003, S. 494-495]